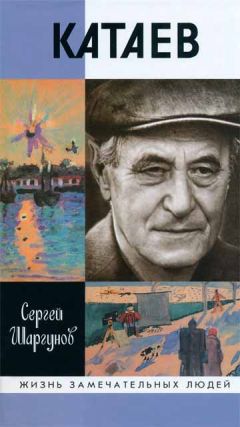

Сергей Шаргунов - Катаев. "Погоня за вечной весной"

По-моему, он был не столько мовистом, сколько махистом или — солипсистом.

Черт побери, без натяжек и преувеличений, «Маленькая железная дверь» отдает полемикой с ленинским «Материализмом и эмпириокритицизмом». Причем через изящные художественные приемы психоделичный Ильич то и дело оказывался в роли какого-нибудь своего оппонента-богоискателя.

Вот, например, он застыл в море на спине, как в мавзолее: «Он лежал с закрытыми глазами и сквозь рыжеватые сомкнутые ресницы видел пурпурно-красное сияние какого-то фантастического, бесформенного, почти абстрактного и вместе с тем такого осязаемо-материального мира солнечного света, пронизавшего кровеносно-сосудистую сетку его закрытых век».

Интересно, что приезжает Ленин на Капри, решительно настроенный «дать отлуп» солипсистам и лично гостящим там же Богданову, Базарову и Луначарскому, и, едва ступив на берег, заявляет Горькому: компромисса быть не может. Солипсизм, если упрощать, сводился к тому, что восприятие мира субъективно, реальность существует в рамках отдельного сознания, а значит, делал выводы Ленин, обрушившийся на «идеалистическую ересь», никакой реальности нет, все бред, вздор, сон, иллюзия, марево. Реальность объективна и материальна, утверждал Ильич и подозревал субъективистов в отсутствии отдачи человечеству, по сути — вампиризме. При этом солипсисты не отрицали материализм, но указывали, что познание мира всегда индивидуально, каждый новый человек — первый и последний.

«Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал «архискверный» Достоевский», — сообщал Катаев позднее в книге «Алмазный мой венец», подтрунивая над известным ленинским выражением.

Конечно, постижение мира через ощущения тесно связано с эстетизмом… «Нет, это не марксизм! — писал Ленин. — И лезут наши эмпириокритики, эмпириомонисты и эмпириосимволисты в болото».

Тем не менее сам Ленин среди Италии, а затем Франции в дымке, мерцании, плясках светотени увиден глазами закоренелого чувственного «мелкобуржуазного солипсиста» — идеальной мишени для сердитого Ильича…

«Опишите девочку», «опишите воробья», «опишите Ильича»…

«Ленин небрежно коснулся правой руки Андреевой. Она разжала кулак. На розовой прелестной ладони лежала черная пешечка.

— Вам начинать, — любезно, но суховато сказал Ленин Богданову и сноровисто расставил фигуры: по всему видно, что опытный игрок.

Вдруг все это исчезло, ушло в прошлое. Передо мною была пустая терраса с горкой мусора в углу, сохнущие на веревке розовая мохнатая простыня, купальный костюм и старик обойщик в синем фартуке, с гвоздями в губах…»

Так колдовал тот, кто проигнорировал когда-то похороны вождя, предпочтя любовные страдания политическим…

И еще раз отмечу — странноватое название повести явно перекликалось с программным четверостишием, которое он полжизни лепил то так, то этак и приводил там и сям:

Бессмертию вождя не верь:

Есть только бронзовая дверь,

Во тьму открытая немного,

И два гвардейца у порога.

Эти стихи невидимыми молочными чернилами выведены эпиграфом к повести…

Валерия Герасимова с удивленным смехом рассказывала, что однажды при встрече он сказал ей приподнятым тоном: «Представляете, я только начал понимать Маркса!» Похожее обнаруживается в дневниках Чуковского: ««Корней Иванович, нет ли у вас Карла Маркса 1-й том. Нужно для семинара». Катаев в университете марксизма-ленинизма. И готовит уроки». Действительно, чтобы понять философию своего персонажа, он добровольно прошел вечерний курс в этом университете.

Легкий жизнелюбец и тяжеленная теория? Конъюнктура, доведенная до абсурда? Так трактовали литераторы, не понимая, что скрывалось за лисьей усмешкой и волчьими ушами: мировоззренческая тоска, попытки примирить материализм и бренность, впечатления ограниченного сознания и беспредельность космоса. «Я ползу по волосатой руке громадного мирозданья, но я отличаюсь от муравья хотя бы тем… что могу назвать вечность вечностью, а время назвать временем, хотя и не знаю, что это такое». Он заползал и в густую бороду Карла…

Но нельзя сказать, что, сочиняя повесть о Ленине, Катаев лишь скрыто с ним полемизировал и пытался растворить в соусе эстетизма или полностью лицемерил, разводя советскую власть на «творческие командировки» (каждый выезд, хоть и за свой счет, требовал санкции ЦК).

Совершенно очевидно: Ленин вызывал у него сильный интерес. Ключевой является отсылка к поэту Луи Арагону, примиряющая с прошлым: «Подобно тому, как Арагон сказал: «Робеспьер — мой сосед», — мне хочется сказать: «Ленин — мой современник»».

Робеспьер пролил много крови, резал головы, но французы не отвергают свою историю. Чем мы хуже? Вот что, кажется, подразумевал Катаев.

«Робеспьер по сравнению с ним мальчик», — сообщает автору знавший Ленина пожилой француз-рабочий. Следующая сцена: Ильич, чьи «глаза недобро вспыхивали», на бегу замечтался о теракте, неважно где — в Париже или Петербурге: «Вот бы трахнуть, чтобы только огонь брызнул во все стороны». «Веселье это было невеселое, а шутки нешуточные».

Как бы менялись воззрения Катаева на Ленина?

Что бы он сказал о нем в перестройку?..

Несомненно, «Ленин в Цюрихе» Солженицына был продолжением той же линии — очеловечивания «вождя» в литературе, перемещения с пьедестала в житейскую сутолоку, пускай в солженицынском варианте через ниспровержение.

Катаевский нервный интеллигент-эмигрант как бы противопоставлялся зловещему деспоту Сталину: «Ленин любил все современное, живое… А часами ходить по музею, каждую минуту останавливаясь перед статуями римских императоров, тиранов, громадных, нечеловечески величественных, — нет, по-моему, это никак не могло нравиться Ленину, как не могла ему нравиться римская государственность».

То был отгепельный тренд — умиляться алой романтике революции, которую поглотила тяжелая туча реакции. Еще до Катаева, в 1961 году (после журнальных мытарств, Твардовский не решился печатать), в «Октябре» появилась бытовая и философская повесть «Синяя тетрадь» Эммануила Казакевича — о том, как Владимир Ильич, хороший, честный и дальновидный, но со слабостями и сомнениями, спорит в Разливе с «извилистым» и перепуганным Зиновьевым (тем не менее введенным человеком, а не просто извергом и врагом народа).

В начале 1960-х годов Андрей Вознесенский написал поэму «Лонжюмо», посвященную ленинской партийной школе во Франции.

Тему ему дал Катаев, еще в 1958 году рассказав замысел повести. «Я себе это представил, — откровенничал тогдашний Вознесенский, — проходит Ленин по Парижу, и художник все видит его глазами… Я и раньше думал о ленинской теме, даже до Катаева разузнал, что была школа в Лонжюмо. Но вот до этого не додумался: Париж, эпоха глазами Ленина… Самое чистое, святое называется именем Ленина. Это разговор о самых высоких вещах…»

Действительно, сюжетно поэма Вознесенского как бы дополняет повесть Катаева — аплодисменты поющему шансонье, скольжение на «прозрачном велосипедике», сходство с Верленом…

Но там, где у Катаева была недосказанность, тьма за дверью, подразумевавшая горестно-умудренное: «Бессмертию вождя не верь…», у Вознесенского располагалась «комната правды»:

Однажды, став зрелей, из спешной повседневности

мы входим в Мавзолей, как в кабинет рентгеновский,

вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,

и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Вознесенский с Катаевым обменялись алаверды — эссе друг о друге, словно соревнуясь в щеголеватости языка.

«Выросший мальчик с пальчик, пробирочка со светящимся реактивом адской крепости, Артюр Рембо, написанный Рублевым». Чьи это строки? Вознесенского? Нет, это о нем, как бы стилизуясь под него, Катаев, которому явно было лестно, что стариковский скит может стать площадкой модного поэтического вечера — однажды Вознесенский в меховой шапке, придававшей ему «вид еще более русский — может быть, даже древнеславянский», заявился в Переделкино в сопровождении поклонниц и поклонников. «Они разнюхали, что он идет ко мне читать новые стихи, и примкнули… Гора шуб навалена под лестницей».

Вознесенский был многословнее:

«Вот он покачивается вполоборота к вам — в державном кресле своем, в серо-черной кофте крупной вязки, как в тяжелой кольчуге…

В жилетке, точно туз козырный,

прищурясь, как парижский сноб,

Катаев, как малокозырку,

надвинет челочку на лоб!

Он колюче впивается в вас из-под челочки-козырька, стрельчатые волчьи уши его прижаты, нос, ноздри, губы и подбородок, принюхиваясь, сведены друг к другу, как плывут книзу лица на старинных японских акварельных портретах… Валюн, птица вещая… Еще четыреста страниц текста, где фраза поеживается от изящества. «Еще четыреста», — скажет он и стрельнет глазом… По утрам он выруливает на прогулку, подобранный, как на охоту, на отстрел деталей, в дублоне, элегантно стремительный, нахлобучив очередную сто девяносто пятую свою кепку…