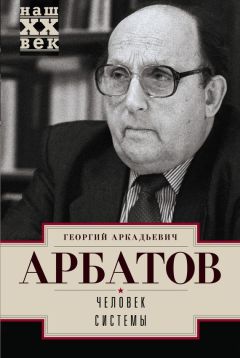

Георгий Арбатов - Человек СИСТЕМЫ

В институте это ощущалось с особой силой — нас готовили для работы в области внешней политики, за рубежом или с иностранцами. Потому и надзор за нами был свирепейший. Я не помню таких длинных, дотошных анкет, как те, которые ежегодно приходилось заполнять в институте. И практически каждый год какую-то группу студентов арестовывали — когда уж очень усердно ищешь, почти всегда найдешь какие-то «греки», тем более что по тогдашним правилам многого находить и не требовалось. «Вольные» разговоры на политические темы или слишком откровенным дневник, найденный осведомителем в общежитии, даже случайный контакт и беседа с иностранцем, затеянная неосмотрительным студентом, пожелавшим проверить, достаточно ли он уже знает язык, чтобы вот так поговорить, — этого было вполне достаточно для ареста и осуждения.

Почему Сталин вел себя так и после войны? Моя догадка: он, человек догматического склада, помнил, что массовое пребывание русских офицеров и солдат за рубежом после победы над Наполеоном родило настроения недовольства жизнью на Родине и вольнодумство. И это было питательной почвой для оппозиционного движения, а потом и для попытки первого (если не считать крестьянских бунтов) в истории России революционного выступления — восстания декабристов. Насколько я могу судить, после Второй мировой войны таких бунтарских настроений среди возвращающихся из-за рубежа военнослужащих не было. А то, что они увидели другую, более благоустроенную жизнь, так это могло быть очень полезно — рождалось желание улучшить условия в собственной стране. Но такой ход мысли был, видимо, глубоко чужд Сталину. В общем, после войны продолжался тот же сталинизм с новыми страшными преступлениями — репрессиями в отношении целых народов, в отношении возвращавшихся из гитлеровских концлагерей (прямиком — в наши) военнопленных и т. д., а также новых уродливых черт, вроде возведенного Сталиным в государственную политику антисемитизма. И особенно отчетливым стало стремление оглупить народ, лишить его знаний об обществе и политике (до такой убогости наши общественные науки, пожалуй, раньше не низводились), открыть поход и против многих естественных наук (генетики, кибернетики и др,). И, конечно же, втиснуть в жесткие, уродующие ее рамки великую культуру великого народа. Все это на фоне заметно выросшего культурного и образовательного уровня населения — появились новые, грамотные, овладевшие основами знаний поколения. Может быть, это больше всего и пугало Сталина — ведь с народом, на 80 процентов неграмотным, как это было после революции, он себя, наверное, чувствовал много увереннее.

Вот в такой сложной обстановке оказалось мое поколение. Хотя все было неоднозначно. Образование мы получили совсем неплохое. Во всяком случае, в институте, в котором я учился, таких профессоров, как тогда, никогда больше не появлялось. Это были лучшие из сохранившихся представителей старой, блестящей плеяды российских ученых (многие из них вскоре подверглись гонениям).

Став студентом осенью 1944 года, я сделал выбор — специализироваться на изучении США. Мои американские знакомые меня потом не раз спрашивали: «Почему?» Мне кажется, это было вполне естественным. Шла война. США были нашим союзником, точнее — даже главным союзником. Отношение к США было у большинства моих соотечественников теплое, дружеское. Ну, а кроме того — это понимали даже многие первокурсники, — США и СССР будут играть особую роль в послевоенном мире. Да и страна сама по себе была, бесспорно, очень интересной. Вот такие простые соображения и подтолкнули меня к первому шагу на долгом пути к тому, чтобы сделать изучение США своей профессии (full-time job). Пути тем более долгом, что в течение первых почти двадцати лет после окончания института я занимался Америкой только «для души», в свободное от другой работы время.

Пока же предстояло учить английский язык и массу других предметов и наук.

Но при распределении на работу после института в полной мере дала себя знать бюрократическая система, в которую он был вписан. Хотя я был одним из лучших студентов на курсе — получил диплом с отличием, за все пять лет на экзаменах — без единого срыва — удостаивался только высшей оценки да еще был фронтовиком, офицером, имел боевые награды, — меня никуда на работу не направили. Председатель комиссии (это был, насколько помню, тогдашний заведующий управлением кадров МИД СССР, некто Силин) дал прямо понять, что загвоздка в том, что был арестован отец. В ответ на мое недоуменное замечание, что его ведь освободили и реабилитировали, он только пожал плечами.

Но, как потом оказалось, мне повезло. Последние полтора-два года, чтобы пополнить свой скудный бюджет, я прирабатывал рецензиями на книги, рефератами и переводами в только что открывшемся Издательстве иностранной литературы. И, видимо, его работникам приглянулся — они написали в институт письмо с просьбой направить меня в их распоряжение.

Вот так я туда и попал. И никогда об этом не жалел. Главной моей обязанностью было читать американскую, английскую и немецкую политическую, экономическую и философскую литературу, чтобы отобрать наиболее интересное для перевода и реферировании в «закрытых» (предназначенных для руководства) изданиях. За всю свою остальную жизнь я не прочел столько политических книг, сколько за эти четыре года.

Издательство, между прочим, оказалось довольно необычным учреждением. Создано оно было в 1946 году по инициативе Сталина. Главная идея — и это для меня одно из оснований считать, что в конце войны и сразу после ее окончания он не планировал конфронтации, надеялся сохранить отношения какого-то сотрудничества с Западом была в том, чтобы открыть более широкую дверь в Советский Союз знаниям, накопленным в мире, а также мировой культуре.

Издательство замышлялось как гигант: четырнадцать редакций по всем отраслям знаний — от физики и математики до экономики и международных отношений, а также редакция художественной литературы. Оклады работников были в два-три раза выше, чем в других издательствах, включая Политиздат, напрямую подчиненный ЦК КПСС.

Издательству щедро ассигновали конвертируемую валюту — мы выписывали больше периодики и книг, чем кто-либо в СССР.

Но и добавлю — директором был назначен довольно известный в то время ответственный функционер из аппарата ЦК КПСС, восходящая «идеологическая звезда» Борис Сучков.

К тому времени, как я начал внештатно работать в издательстве и познакомился с его работниками (для этого надо было пройти специальную процедуру «засекречивания», допуска к секретным документам и литературе) — по-моему, это был конец 1947-го или начало 1948 года, — там уже многое слиняло, поблекло, стало ясно, что первоначальные планы не реализуются, во всяком случае, в изначальном виде. Изменились международная ситуация и политическая обстановка в стране. Шла «охота на ведьм», все свирепее становилась цензура. Выпускать зарубежную литературу общественно-политического характера становилось все сложнее. Вместо открытой двери получилась замочная скважина — во всяком случае, в этих сферах знаний.