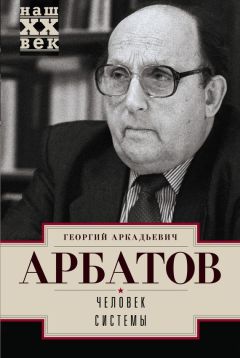

Георгий Арбатов - Человек СИСТЕМЫ

Из «боевой характеристики» от 14 апреля 1943 года: «С работой справляется, при выполнении боевых задании разведки (я был в то время начальником разведки полка. — Г.А.) дает ценные данные, по которым не один раз давались залпы и уничтожена не одна сотня фашистов». И вместе с тем: «…недостаточно дисциплинирован, мало работает над собой». Но в заключение: «Авторитетом среди подчиненных пользуется, идеологически выдержан, морально устойчив». Я усиленно старался вспомнить, почему единственный раз — попреки. И потом, с помощью однополчанина, вспомнил. Как-то на переформировании (получали новую технику) делать было нечего, и мы вчетвером играли в карты — в преферанс. В комнату зашел дивизионный комиссар (он и подписал характеристику) — старый сухарь «с подпольным стажем», который долго прорабатывал нас за то, что мы— «картежники». И вот не удержался — вписал пару плохих фраз в боевую характеристику.

И последнее — на полгода позже, подписанное не комиссаром, а командиром полка, — представление к награде, «наградной лист» от 10 сентября 1943 года: «Энергичный, смелый и бесстрашный разведчик. За период пребывания в этой должности дал много ценных данных о противнике, по которым полк вел огонь. 4 сентября, находясь на передовом наблюдательном пункте, установил основные районы скопления противника в деревнях Гусань и Пилипенки, по которым полк произвел два залпа. После залпов наши части успешно продвинулись вперед и заняли эти пункты. 5 сентября Арбатов под сильным огнем противника, на открытой местности, презирая смерть, пренебрег опасностью, точно установил передний край обороны, после чего был дан залп. Наши части после залпа овладели высотой и продолжали продвигаться вперед».

Потом меня ожидали болезнь, долгие месяцы госпиталя, в июле 1944 года демобилизация. А полк, после Черкасс, уже без меня пошел на Корсунь-Шсвченковскую операцию, на Бельцы и Яссы, Бухарест и Клуж, Сегед, Будапешт, Брно. И стал он Черкасским Краснознаменным, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 17-м гвардейским минометным полком.

Но прошу читателя извинить за невольные сантименты.

Сейчас же хотел бы сказать еще несколько слов о той роли, которую эти годы сыграли в моей последующей жизни. Конечно, они оставили эмоциональное, даже иногда сентиментальное отношение ко многому, с чем была связана военная служба в те годы — верности долгу, боевому товариществу, готовности бороться, пока хватает сил, — и в то же время демистифицировали армию, военную службу да и Отечественную войну, лишили их культивировавшегося у нас потом сверхромантического ореола. Ибо в армии я хорошо узнал и неприглядные стороны военных порядков (хотя тогда армия была у нас много чище, нормальней, чем сейчас), в частности, какой простор они открывают для самодурства, унижения старшим по званию младшего, солдафонства, процветания серых, бездарных людей, протекционизма и т. д. Достоверно узнал, имея какие командные кадры (до полковника — с более высокими чинами у меня контактов не было, хотя там дело, видимо, обстояло еще хуже), мы вели войну, какие из-за этого несли лишние потери, вообще во что нам обходились победы.

В результате этого опыта и вопреки тому, что говорили обо мне мои оппоненты из числа генералов, критиковавших мои статьи о необходимости более радикальных сокращении военных затрат, я не стал «врагом» Вооруженных Сил, врагом армии. Но не мог уже говорить о них с воспитывавшимся долгие годы «придыханием», а потому, когда все послевоенное развитие и его венец — кризис восьмидесятых — девяностых годов — породили в армии и руководстве ею так много негативных вещей, не мог не выступить и с критикой. Особенно после того, как — столь явно — интересы военно-промышленного комплекса начали приходить в столкновение с интересами страны, народа.

Это привело к упоминавшемуся конфликту с частью генералитета, в котором противники мои проявили крайнюю агрессивность, а некоторые действовали в классическом для сталинских времен стиле политического доносительства и навешивания ярлыков. Я к этому был готов, когда начинал полемику, и своим решением вступить в неё тоже был вполне удовлетворен. Это помогло начать первую за многие годы публичную дискуссию по военным и военно-политическим вопросам и в то же время еще раз выявить, что и у нас находит свое проявление корыстный интерес военно-промышленного комплекса, что возможны попытки подчинить ему политику.

Сегодня я убежден, что демилитаризация нашего общества, как и демилитаризация международных отношений, является не только важнейшей предпосылкой прогресса, но и условием выживания человечества. Интерес к этим темам у меня, таким образом, давний. Собственно, первые сколь-нибудь творческие, а не описательные мои работы (статья и брошюра, написанные в 1955 году, то есть после смерти Сталина, когда уже можно было хоть о чем-то смелее говорить, но еще до XX съезда КПСС, снявшего некоторые запреты на творчество) были в значительной мере посвящены историческим судьбам милитаризма, его обреченности с точки зрения истории и ущерба, наносимого интересам общества.

Итак, в июле 1944 года я был выписан из военного госпиталя, стал инвалидом войны II группы, получал продовольственные карточки и пенсию около 900 рублей в месяц (90 рублей по деньгам до 1992 года — в тот момент достаточно, чтобы выкупать то, что полагалось по карточкам, а по рыночным ценам недостаточно, чтобы купить бутылку водки). И передо мною встал вопрос — что делать дальше? Семья жила небогато, но меня поддержать могла, и все вместе мы решили — учиться.

Собственно, об этом я думал давно, даже подобрал себе институт (точнее — факультет Московского университета). Еще на фронте, осенью 1943 года, в газете «Известия» прочитал объявление, что в университете открывается факультет международных отношений, и вслух, при товарищах, сказал: «Вот куда я после войны пойду». Они подняли меня на смех (по-дружески, конечно) — такими далекими казались и конец войны, и учеба, да и выживешь ли?

Сложилось все, однако, так, что год спустя я подавал документы на этот факультет (через несколько месяцев он стал самостоятельным институтом при Министерстве иностранных дел СССР). И был принят.

Начались студенческие годы — наверное, для каждого полные самых приятных воспоминаний. Я, как и большинство моих сверстников, — не исключение. Хотя годы были голодные и бедные. А к тому же разочаровали всех, кто надеялся, что уж после такой войны, после такой проверки народа на верность, на преданность Сталин пойдет на какие-то послабления и в экономической, и в политической, и в культурной сфере. Ничего подобного не произошло — очень скоро после великой победы начались новые кампании проработок и репрессий.