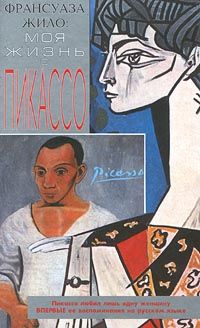

Франсуаза Жило - Моя жизнь с Пикассо

- Что это случилось с тобой, всегда такой мягкой и нежной? Ты вышла из Волшебной горы[ 30 ]. Раньше ты была сомнамбулой, ходящей по краю крыши, не сознавая этого, живущей во сне или во власти чар.

Была, но это в прошлом. Я пробудилась и освободилась от них. С этой минуты я видела в нем человека, подверженного всем соблазнам, всем видам сумасбродства. Одним из его достоинств, которые больше всего меня восхищали, была неимоверная способность собирать и направлять свои творческие силы. Внешней стороне жизни значения он не придавал. Его устраивала любая крыша, лишь бы под ней можно было работать. Не тратил времени на «развлечения»: мы почти не ходили в кино и театры. Даже отношения с друзьями имели свои рамки. Его могучие силы всегда были под стать стремлению к творческой работе, он почти не тратил себя на мелочи повседневной жизни. Это был один из его ведущих принципов.

Однажды он сказал мне:

- Энергетический потенциал у всех людей одинаковый. Средний человек растрачивает свой по мелочам направо и налево. Я направляю свой лишь на одно: мою живопись, и приношу ей в жертву все — и тебя, и всех остальных, включая себя.

До сих пор я видела Пабло через его внутреннюю жизнь как уникальное явление. Но тут увидела расходующим свои силы самым легкомысленным, безответственным образом, впервые увидела его снаружи. Поняла, что перевалив за седьмой десяток, он почувствовал себя на десять лет старше, и что силы, которые сосредотачивал внутри для творческой работы, внезапно захотел тратить на «жизнь». И поэтому все нормы, что он установил для себя и тщательно соблюдал, теперь полностью отринуты. Его постоянный страх смерти вошел в критическую фазу и помимо всего прочего спровоцировал вкус к «жизни» в той форме, от которой он отказался много лет назад. Ему хотелось казаться молодым любой ценой, он постоянно спрашивал меня, боюсь ли я смерти. Часто говорил: «Чего бы я ни отдал, чтобы помолодеть на двадцать лет».

- Как ты счастлива, доживя только до своего возраста, — сказал он мне.

Раньше я слышала от него:

- Если я живу с юной, это помогает мне оставаться юным.

Но теперь Пабло жаловался, что «видеть всегда рядом кого-то юного — постоянный упрек в том, что ты сам уже не юный». Мыслью, что ему уже за семьдесят, он доводил меня, словно я была в этом виновата. Я чувствовала, что могу искупить свою вину лишь попытавшись самой вдруг стать семидесятилетней.

По утрам я обычно поднималась очень рано. Ночами он изводил меня дискуссиями и обвинениями. Иногда от изнеможения я теряла сознание. Когда он понял, что я очень слаба и, несмотря на свою молодость, уступаю ему крепостью здоровья, это слегка подбодрило его.

- Ты не так уж живуча, — сказал он. — Я протяну дольше тебя.

Казалось, ему невыносима мысль, что кто-то бывший частью его жизни, переживет его. Я вспомнила, как он говорил мне в начале: «Всякий, раз, меняя жену, нужно сжигать предыдущую. Вот так бы я от них избавлялся. Чтобы они не отравляли мое существование. Может, это вернуло бы мне молодость. Убивая женщину, уничтожаешь прошлое, которое она собой знаменует».

За две недели до смерти Элюара Пабло познакомился с одним из немногих людей, которыми всегда восхищался: с Чарли Чаплином.

Я давно поняла, что Пабло всю жизнь идентифицировал в каком-то символическом смысле свою роль — даже свою судьбу — с ролью и судьбой определенных одиночных исполнителей. Например, безымянных странствующих акробатов, которых так выразительно гравировал в своих сериях. Или матадоров, чью борьбу сделал собственной, и чью драматургию, даже технику, словно бы переносил почти в каждую фазу своей жизни и работы.

Клоун в мешковатом костюме тоже являлся для него одной из этих трагичных и героических фигур. Почти каждое утро, намылив лицо для бритья, Пабло рисовал пальцем в густой пене огромные карикатурные губы, подобие вопросительного знака над бровями, дорожку слез, текущих из каждого глаза — грим профессионального клоуна. Покончив с гримировкой, принимался гримасничать и жестикулировать так оживленно, что становилось понятно — это не только игра, которая ему нравится, но и нечто большее. Клод неизменно был благодарным зрителем, вскоре и меня начинал разбирать смех.

Пабло говорил мне, что был заядлым поклонником Чаплина во времена немого кино, но когда появился звук, потерял интерес ко всем фильмам. Когда было объявлено о выходе на экраны «Месье Верду», он едва сдерживал нетерпение, стремясь увидеть, как Чаплин справился с нетрадиционной ролью, потому что для Пабло искусство Чаплина лежало главным образом в пластической стилизации его «маленького человека». Посмотрев фильм, Пабло был слегка разочарован, но восхищался сценами, где Чаплин полагался только на мимику для создания нужного впечатления. Те сцены, например, где Чаплин проворно листает страницы телефонного справочника или считает деньги, я уверена, оказали влияние на то, как Пабло снова и снова пересчитывал банкноты в своем старом чемоданчике из красной кожи. В этих сценах прямое воздействие образа, казалось ему, вызывает то же потрясение, какое возникает при разглядывании картины.

- Это одно и то же, в том плане, что ты воздействуешь на чувства для передачи своих мыслей, — сказал он. — Мимика — точный эквивалент жеста в живописи, которым ты непосредственно передаешь умонастроение — без описаний, без анализа, без слов.

Пабло не раз выражал желание познакомиться с Чаплином. И совершенно серьезно добавлял:

-Он, как и я, сильно пострадал от женщин.

В конце октября пятьдесят второго года Чаплин приехал из Лондона в Париж на премьеру во Франции своего фильма «Огни рампы». Несколько дней спустя Пабло обедал с ним в обществе Арагона и еще нескольких друзей, и Чаплин посетил его мастерские на улице Великих Августинцев. Чаплин не говорил по-французски, а Пабло не знал английского.

- Переводчики старались изо всех сил, но разговор клеился еле-еле, — рассказывал Пабло. — Потом мне пришла мысль уединиться с Чаплином и посмотреть, сможем ли мы как-то общаться без посторонней помощи. Я повел его наверх в живописную мастерскую и стал показывать недавно завершенные картины. Закончив, поклонился и сделал широкий жест, показывая, что теперь его черед. Он сразу же понял. Зашел в ванную и устроил для меня чудеснейшую пантомиму бритья и умыванья со всевозможными неожиданными эпизодами вроде выдувания из носа мыльной пены и выковыривания ее из ушей. Покончив с этим, взял две зубные щетки и исполнил великолепный танец с булочками из «Золотой лихорадки». Казалось, вновь вернулись старые времена.

Однако с «Огнями рампы» дело обстояло по-другому. Трагические — вернее, мелодраматические — стороны сюжета глубоко расстроили Пабло. Фильм произвел на него сложное впечатление. Во-первых, пробудил его извечный протест против сентиментальности в любой форме, чего и следовало ожидать.