Надежда Мандельштам - Мой муж – Осип Мандельштам

Из Киева мы поехали в Москву. Чтобы попасть в какой-то особый, но уже не штабной вагон, нам пришлось сбегать в загс. Бумажку о браке мы потеряли моментально, чуть успев доехать до Москвы. Я даже не уверена, что в загс мы пошли в этот приезд. Как будто это случилось позже и произошло потому, что комендант будущего поезда сказал, что ему надоело возить с собой баб, которые жены на недельку в поезде и баста: «Без удостоверения не повезу». Значения регистрации брака мы не придавали никакого, да и не стоил этот акт ничего. А в самом деле – в загсе мы были весной, а в тот год уезжали из Киева в холодные, лютые дни, и с нами поехал в Москву мой отец. В загс же с нами ходил Бенедикт Лившиц. Один раз мы явились слишком поздно – барышня уже собирала манатки и красила губы, готовясь смотаться. Бен со свойственным ему дурацким остроумием, которое он в душе считал раблезианским, уговаривал барышню повременить и совершить «бракосочетание», потому что «молодым не терпится». Она посмотрела на нас опытным, холодным взглядом и сказала: «знаем мы» и «подождут до завтра»… Лишь на следующий день мы получили бумажку для коменданта поезда, а в середине пятидесятых годов я через суд была оформлена в законные жены. Людям моего поколения суд давал это постановление в один миг: все либо забыли «оформиться», либо потеряли бумажку. Она не была нужна ни на что…

В конце марта (по какому стилю?) мы очутились в Москве. О Петербурге не было и речи. Мандельштам не поехал туда, даже чтобы повидать отца. У него не было сил возвращаться в «мрак небытия». Мы осели в Москве – чужом и чуждом для него городе. Ведь он уже успел сказать: «Все чуждо нам в столице непотребной». (Думаю, что здесь «мы» – петербуржцы.) Там ему было легче начинать новую жизнь, чем в родном, но опустошенном Петербурге. Если Москва тоже была опустошена – и в огромной степени, то все же не так, как Петербург. И заметно опустошение было гораздо меньше: город непрерывно пополнялся новыми толпами. Москва росла не по дням, а по часам, но не вверх – домами и пристройками – ничего не строилось, только ветшало и разваливалось, а людьми, со всех краев земли стремившимися в Москву. Кое-как налаживался городской транспорт, но еще по огромному городу ходили главным образом пешком да еще ездили на «ваньках». Извозчики стоили непомерно дорого, и мы уже не имели благодетеля, которому могли бы сдавать извозчичьи расписки.

Настоящие москвичи растворялись в огромных чужих толпах. Они стали маленькой горсточкой в новом городе. Скрипучий московский говор почти не слышался. Мы обрадовались однажды, услыхав в москательной лавке, куда мы зашли узнать, как найти какую-то улицу, отличный совет: выйти «на площадь», а потом свернуть и пойти, куда следует. Дворники еще помнили исконную речь, но нигде и никогда ни один из них не говорил на том языке, которым его заставил говорить Пастернак в своем романе. Такого языка не существовало, как и сказов сибирской просвирни… Сам Пастернак говорил на чудесном языке, но чисто пастернаковском – он пел, мычал, шумел и гремел… Он был москвичом и с детства собирал «грыбы». Еврейские дети, выросшие в Москве, особенно остро воспринимали городской говор, но у Пастернака действовала еще врожденная музыкальность, превращавшая его речь в оркестр. Мандельштам мне говорил, что Ахматова «работает одним голосом», то есть непрерывно вслушивается в него. Это верно и по отношению к Пастернаку, отчасти и к Мандельштаму, который слышал и голос, и звучавшие в уме звуки.

Мы не были москвичами, а только пришельцами, и с трудом осваивали чужой город, еще голодный, еще пайковый, еще дикий и наводненный безмерными людскими разноголосыми толпами. И все же мы чувствовали себя дома и привыкали к непотребной и шумной столице с молодой легкостью…

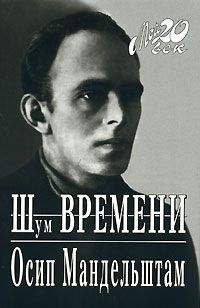

Чад небытия

В Москве мы останавливались, в Москву приезжали, в Москве жили, в Петербург только «возвращались». Это был родной город Мандельштама – любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать. «Городолюбие, городострастие, городоненавистничество», названные в «Разговоре о Данте», – это чувство, испытанное Мандельштамом на собственном опыте. Петербург – постоянная тема Мандельштама. О нем «Шум времени», «Египетская марка», много стихов из «Камня», почти все «Тристии» и несколько стихотворений тридцатых годов. В строчках «И каналов узкие пеналы подо льдом еще черней» – почти ностальгическая боль. И Петербургу Мандельштам завещал свою тень: «Так гранит зернистый тот тень моя грызет очами, видит ночью ряд колод, днем казавшихся домами…» От Петербурга Мандельштам искал спасения на юге, но снова возвращался и снова бежал. Петербург – боль Мандельштама, его стихи и его немота. Кто выдумал, что это я не любила Петербурга и рвалась в Москву, потому что там жил мой любимый брат?.. Сентиментальная версия нашей жизни… Я никогда не имела на Мандельштама ни малейшего влияния, и он скорее бросил бы меня, чем свой город. Бросил он его задолго до меня, а потом повторно бросал и дал точное объяснение: «В Петербурге жить – словно спать в гробу…» Хотела б я знать, при чем здесь мой брат, с которым я действительно всегда дружила… В «буддийской Москве», в «непотребной столице» Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть – в ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его пришлым, много раз сменявшимся населением, всегда мертвым, но равномерно двигающимся по улицам, и, наконец, самым страшным в стране террором, остекленившим и так мертвые глаза горожан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до тридцать восьмого года. Он только тем и спасся, что «убежал к нереидам на Черное море». Впрочем, черноморские нереиды так же плохо спасали людей, как и балтийские. Спасала только случайность.

Мандельштам рано почувствовал конец Петербурга и всего петербургского периода русской истории. Во время июльской демонстрации он служил в «Союзе городов» и вышел со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце культуры и о том, как организована партия, устроившая демонстрацию («перевернутая церковь» или нечто близкое к этому). Он заметил, что «сослуживцы» слушают его неприязненно, и лишь потом узнал, что оба они – цекисты и лишь до поры до времени отсиживаются в «Союзе городов», выжидая, пока пробьет их час. Он называл мне их имена. Один, кажется, был Зиновьев, другой – Каменев. Балконный разговор «по душам» навсегда определил отношение «сослуживцев» к Мандельштаму, особенно Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине двадцатых годов в Ленинграде. Непрерывная слежка и раннее запрещение печататься (1923) были естественным следствием общего положения Мандельштама, но в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел отставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если б к моменту послекронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев.