Филипп Делелис - Последняя кантата

— Ладно… Перейдем ко второй категории… Секта?

— Еще более невероятно. Он был чрезвычайно убежден в том, что имеет разумный взгляд на вещи во всех областях… Разве только секта атеистов?

— А франкмасонство?

— О них я мало что знаю. Нет, в крайнем случае какое-нибудь политическое движение…

— Мы проверили. Одно время он несколько раз встречался с троцкистами, но на деле за ними не последовал. И потом, главное, эти люди никогда не прибегали к шпаге восемнадцатого века. А ведь это наша основная точка отсчета. Я включил секту потому, что использование шпаги могло, возможно, означать ритуал, я, правда, не знаю какой.

— Да, — согласилась Летисия, — но невозможно представить Пьера, ввязавшегося в какие-нибудь хоть в малейшей степени сверхъестественные церемонию или ритуал. Во всяком случае, по доброй воле.

— Хорошо, третья категория: извращенец.

— О каком роде извращении вы думаете?

— Конкретно — ни о каком, но, к примеру, садисты.

— Я не припомню, чтобы он упоминал о друзьях с садистскими наклонностями… Впрочем, вы уже должны были узнать, что у него было мало друзей. У него был своеобразный характер. За энтузиазм Пьера или любили, или ненавидели, и последнее случаюсь чаще. Я его очень любила…

При последних словах Летисия, словно подавленная ими, опустила голову.

— Да… да… — сказал Жиль, — мне кажется, нет смысла обращаться к последней категории, к категории сумасшедших…

— Если для того, чтобы спросить меня, часто ли он встречался с ними, то да. Но чем больше я думаю об этом, тем больше прихожу к выводу, что эта гипотеза наиболее приемлема.

— И да, и нет. Наверняка надо быть совсем ненормальным, чтобы обзавестись подобного рода оружием, привезти в самый центр Парижа. Согласитесь, это нечто чрезвычайное. Ведь шпагу не спрячешь в карман, как банальный пистолет.

— А в квартиру Пьера? Вы могли бы отыскать сумасшедшего коллекционера с садистскими наклонностями, служащего сатане, который мог бы пересечь Париж с таким оружием?..

— Мы все проверили, но, во всяком случае, ни один из соседей Пьера Фарана не отвечает тем приметам, скажем… идеальным приметам, которые вы сейчас описали. И конечно, можно не уточнять, что ни один из них ничего не слышал и ничего не видел…

Жиль встал и сделал несколько шагов. Потом немного монотонным голосом как бы процитировал:

— «В середине восемнадцатого века Людовик Пятнадцатый правил во Франции, Георг Третий в Англии и Фридрих Второй в Пруссии…»

Летисия подняла голову, словно ошеломленная.

— Что вы хотите сказать?

— О! Ничего… тема фуги дана Фридрихом Вторым Баху, не так ли?

— Да, фуга и шпага принадлежат к одной эпохе, но что из этого следует?

— Пока ничего. Всего лишь вызывающее смущение совпадение. Ведь спор шел о фуге. Кстати, должен вам сказать, что чисто профессионально я не люблю споров, которые предшествуют насильственной смерти.

26. МАСКА

Париж, наши дни

Когда Жиль Беранже изучал жизнь какого-нибудь музыканта, он проявлял примечательную способность как бы самому переживать сцены из его жизни. Это был странный процесс, который не открывал в нем какой-то необыкновенный дар восприятия, а просто свидетельствовал о его огромном воображении. Когда он собирал все элементы, то создавал в уме картину прошлого.

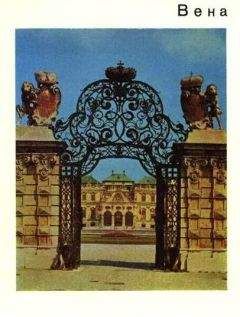

Сегодня Жиль снова пребывал в Вене 5 декабря 1791 года, в комнате, где лежал умерший Моцарт. Он сконцентрировал внимание и постарался вернуться в своем сне наяву к тому моменту, когда заметил за занавеской чью-то мелькнувшую тень. Наверняка это была аллегория, но аллегория, определенно имеющая смысл.

Он сделал вид, будто ничего не заметил, и подошел к кровати, на которой лежал Вольфганг. Черты его лица были искажены и не имели ничего общего с многочисленными портретами, которые потом сделают художники. Вопреки крепким традициям, установленным живыми, которые ищут в этом некоторое утешение, смерть не запечатлела на лице Моцарта ни тени спокойствия. На его висках проступила синева, и Жилю казалось, что красные пятна появлялись на шее прямо над кружевным жабо, которым дополнили его погребальный наряд.

Жиль был уверен, что если б он приподнял веки композитора, то увидел бы в его глазах ужас от последнего видения, видения того, кто сейчас затаился, спрятавшись там, у окна.

Уже давно Жиль верил, что Моцарта убили, но теперь, найдя новое подтверждение тому в спальне покойного, он окончательно утвердился в этом. Он снова вспомнил знаменательное свидетельство Шака о репетиции «Реквиема». По его словам — и никто не опровергнул этого, — Моцарт устроил репетицию в своей спальне 3 декабря около четырех часов дня. Собрались вчетвером друзья Моцарта, они были и солистами, и хором. Моцарт пел партию альта, Шак — сопрано, Хофер — тенора, а Герл, как обычно, своим великолепным голосом — басовую. 3 декабря, всего за два дня до смерти… А ведь Lacrimosa,[88] последняя написанная Моцартом часть, начинается чуть ли не через добрый час после начала, да еще исполнение не раз прерывалось, потому что певцы исполняли «Реквием» в первом чтении, с листа. Для Моцарта такие репетиции были традицией, и он, задыхающийся, больной, изможденный, с отекшими руками и ногами, может быть, уже ощущающий частичный паралич, о котором упоминалось в воспоминаниях, час или, возможно, даже два пел сложную партитуру со своими друзьями… меньше чем за сорок восемь часов до того, как испустил последний вздох…

Неожиданно в комнату вошел Франц Ксавер Зюсмайр. Он был учеником Моцарта по композиции уже с начала года, но за то недолгое время добился от своего учителя, который был всего на десять лет старше его, доверия и дружбы.

В двадцать пять лет Зюсмайр проявил очевидный талант в композиции и постигал науку очень быстро. С самого начала Вольфганг признал его своим и проявлял к нему истинное расположение. Он называл его famulus, дружески подчеркивая, что тот является его правой рукой. Сегодня печаль Зюсмайра выражала те же чувства глубокой привязанности, какие Моцарт свидетельствовал ему. Казалось, он потрясен и не в силах сдерживать рыдания.

Жиль взглянул на партитуру «Реквиема», лежащую на низком столике у кровати. Знает ли уже Зюсмайр, что ему предстоит закончить «Реквием»? Констанца, судя по всему, понимает, в какой нищете оставил ее муж, знает, что должна как можно скорее передать «Реквием» заказчику графу фон Вальзегг-Штуппаху. И она, наверное, попросит Зюсмайра закончить его.

Der graue Bote, посыльный в сером, и его не вызывающая доверия маска напугали Моцарта, но пятьдесят звонких полновесных дукатов, которые были первой половиной гонорара, убедили его. В его безденежье от такого предложения нельзя было отказаться, хотя посыльный внушал ему страх.

Зюсмайр закрыл лицо руками и тихо заплакал. Подняв наконец голову, он увидел партитуру, подошел к столику, схватил ее, в волнении перелистал.

Жиль улыбнулся. Зюсмайр остановился на восьмом такте Lacrimosa… Вот отсюда тебе предстоит начать, Франц Ксавер… Не волнуйся, ты почерпнешь из этой партитуры не так уж мало. Тебе повезет, ты найдешь наброски твоего учителя для остальных частей и, главное, у тебя хватит разумения не домысливать новые темы для Communion,[89] которую тебе предстоит написать полностью. Ты вернешься к мотивам Requiem[90] и Kyrie.[91] Спасибо…

В спальню вошла Констанца. Она утерла кружевным платком слезы и подошла к Зюсмайру. Жиля удивило шуршание ее платья с воланами, этого фру-фру, которого современные женщины безжалостно лишены строгими прямыми юбками или ужасными брюками.

— Франц Ксавер, оставьте это, прошу вас, позднее я вам объясню. Ах, Бог мой! Он был прав, предчувствуя, что заказ этого «Реквиема»…

Зюсмайр ничего не ответил и положил партитуру на место.

«Да, — подумал Жиль, — очень верное предчувствие, очень верное… Как и все, я должен был бы прежде всего подумать о… посыльном!»

Он быстро повернулся к окну.

Он стоял там, внушительного вида, в длинном, до полу, плаще, его лицо скрывала совсем простая черная маска, устрашающая больше тем, что она не выражала ничего.

Жиль смотрел на маску, и маска смотрела на Жиля. И в этом противостоянии у Жиля родилось твердое убеждение: из окружения Моцарта посыльный графа Вальзегга, вне всякого сомнения, сейчас больше всего подпадает под подозрение. Граф имел привычку выдавать за свои написанные для него по заказу произведения, и действительно, 14 декабря 1793 года в Виссер-Нейдштадте в память своей жены он предложит к исполнению «Реквием», выдав его за свое сочинение. Чтобы окончательно убедить в этом слушателей, он дирижировал сам. Произведение было настолько прекрасно, что и правда можно было убить, чтобы присвоить его… Но было слишком много свидетелей, знавших, что партитура написана Моцартом, так что обман не мог длиться долго. И главное, к моменту убийства сочинение еще не было закончено… Оставалось одно — какой-то интерес маски… Но, размышляя о виновности посыльного и его хозяина, он, возможно, уходит от истинного виновника.