Священник (ЛП) - Бруен Кен

— И ничего не сделали. Позволяли ему ломать жизнь молодым людям и — что, просто смотрели?

Грубее, чем хотелось. Ее чуть не перекосило, я увидел слезы в уголках глаз, но на мне это не сработает. Я добавил:

— По кому плачете, по себе или по отбросу, который звал себя священником?

Теперь она взглянула на меня с намеком на гнев в голубых глазах, сказала:

— Тогда все было иначе, поймите…

Я отрезал:

— Ну-ка, сестра, не надо мне говорить, что делать. Поздно вы опомнились поучать.

Она отпрянула, словно от моей злости нужно было отодвинуться физически. Знает Бог, я слишком часто подчинялся гневу, и последствия были жестокими. Горящий гнев вел меня почти всю жизнь, но раскаленная добела враждебность к этой старухе показалась чем-то новеньким, и ее обуздать не получалось. Хотелось пробить ее духовную броню, заставить признаться в своем соучастии.

Я нарочно понизил голос, чтобы не ворвался Малачи. Я еще не закончил с божьим одуванчиком, ни в коем случае. Чуть не сплюнул ей:

— Когда полиция расследовала убийство, не почувствовали желания к ним обратиться?

Она перекрестилась, словно это ее защитит, пробормотала на ирландском: «Mathair an Iosa…» Мать Иисуса. Ответила:

— Я была не вправе.

Я во всей красе показал ей отвращение на лице, спросил:

— А когда мальчики, уже взрослые, пожаловались на священника, когда заявили о растлении, тогда вы не подумали заговорить — или тоже были не вправе?

Она мучилась. Мне было все равно, я продолжал:

— Один мальчик, который любил кормить лебедей, — не могли утешить хотя бы его?

Ее глаза рыдали, тело беззвучно содрогалась, она сказала:

— Бедняжка, такой маленький. Я предлагала ему шоколадку.

Я взорвался.

— Шоколадку! Господь всемогущий, вот так великодушие! И ведь помогло, да? Я бы сказал, сразу все и исправило. Когда священник насиловал его снова, он мог думать о шоколадке, верно?

Слово «насиловать» чуть не изничтожило ее на месте, на лице возник чистейший ужас, словно она заново переживает то мгновение, словно по-прежнему его видит. Может, так и было.

— Он так отреагировал, словно упадет в обморок, — сказала она. — Трясся всем телом, глаза запали…

Я перебил:

— Но вы-то смогли об этом забыть, просто жить дальше, как обычно, полы натирать, цветочки на алтаре расставлять — заниматься действительно важной хренью?

Я услышал шаги отца Малачи — время вышло. Она сказала:

— Я вижу этого мальчика каждый день своей жизни.

Затем, словно в нее вошел Святой дух, у нее закатились глаза, как у пророков или у ольстерских политиков в раже, произнесла:

— Обезглавливание… посмотрите в Библии… Саломея, женщина… вы ищете женщину.

Я отвернулся, пробормотал:

— Гореть вам в аду.

Она сидела, понурив голову, показала на уже подтекающий пакет «Рош»:

— Спасибо за это.

Когда Малачи переступил порог, я сказал тихо — для нее, только для нее:

— Да подавитесь.

На улице Малачи спросил:

— Ну, получил, что хотел?

Я чувствовал себя грязным. Сострил:

— Кажется, все прошло неплохо.

Он закурил, уставился на меня, потом:

— Никогда не был о тебе высокого мнения, но и никогда не считал тебя антицерковником.

На такое ответа у меня не было, спросил сам:

— Не знаком с отцом Джеральдом? — и описал его.

Он пренебрежительно отмахнулся:

— А, пропойца, забулдыга, синяк — как ты, одним словом.

Когда я не повелся на провокацию, добавил:

— А ведь был просто блестящим. Служил в Ватикане, мог бы далеко пойти — даже до красной шапки. Но что-то случилось. Поговаривали об экзорцизме, но я в это не верю. Как и ты, он сам все просрал. Пьянь — их не спасти, они уже в руках Дьявола.

Я слишком устал, чтобы воевать до конца, только спросил:

— Никогда не слушал Стива Эрла?

22

Vidëte an mentiar. [33]

Когда миссионеры прибыли в Африку, у них была Библия, а у нас была земля. Они сказали: «Вознесем молитву». Мы закрыли глаза. Когда мы открыли их, у нас была Библия, а у них — земля.

Это сказал архиепископ Туту о милой исторической иронии в своей стране. [34] Вспомнить бы это, когда Малачи обвинил меня в антиклерикализме.

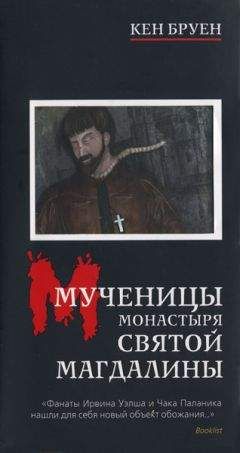

Было время, когда я имел дело с девушками в прачечной Святой Магдалины. Тогда я почти регулярно посещал службы и, если не ошибаюсь, не пил и не курил… Господи, что со мной случилось? Служба дарила регулярный комфорт — такая чужеродная деятельность, что я обретал в ней почти что покой. В Ирландии, когда происходит событие поразительного масштаба, мы говорим: «Наверное, дьяволу ребро сломали».

Похоже, его ребра срослись. Монашка упомянула Библию — что ж, тьма действительно накрыла землю, в наш дом пришла чума.

От разговора с монашкой — и разговора жесткого, — я воспарил, но наступает и отходняк, когда я не мог не спросить себя:

— Ну поиздевался над старой монашкой, и какого черта это было?

Ответ был/есть… гнев.

Еще пара минут — и я бы уже набросился на нее с кулаками. Господь всемогущий, как низко я пал? Что дальше, грабить одиноких стариков у них дома? Надо было выпить, и срочно. Услышал свое имя — и появился Коди с большим бумажным пакетом с логотипом «Браун Томас». Это говорило о немалых деньгах.

Он чуть не пролепетал с застенчивым видом:

— Надеюсь, это не перебор, но в «БТ» была распродажа, а у меня завалялась пара фунтов. Купил вот для тебя.

Умирая от стыда, сунул мне пакет и сказал:

— Только не злись.

И смылся.

Это была коричная кожаная куртка, с кучей карманов, причем на переднем было написано… «Босс».

Никогда еще не был так близок к тому, чтобы разрыдаться на улице. Разрыдаешься на улице в Ирландии — подумают: «Что-то рановато начал».

К черту сраный график, это ЧП. Я двинул в «Койл», но отвлекся — встретил Бобби, человека, которому помог давным-давно. Не помню, чем именно, но выглядел он вечно благодарным, схватил за руку, сказал:

— Обязательно заходи на стаканчик.

Мы наткнулись на «О’Нотон» — не из моих обычных точек. Никаких претензий, вообще-то в его пользу говорит многое — старый, колоритный; беда в том, что я знаю слишком много завсегдатаев — не лучшая ситуация для пьяницы. Анонимность, даже в родном городе, нужно лелеять, есть возможность отвоевать свой уголок — хватайся обеими руками. Не успели войти, как уже поднялся чуть ли не хор «Здорово, Джек». Бобби взял две пинты стаута, по «Джеймисону», и я решил испортить день. Мы перешли в кабинку, подальше с глаз, и чокнулись. Я снова не притронулся к выпивке, только смотрел. Бобби, уже под мухой, да не под одной, не заметил. Сказал:

— Я выиграл в лотерею.

Он был моего возраста, подточенный потином, букмекерскими конторами и женой с пилой вместо языка. Из-за блеска в правом глазу казалось, будто он то и дело подмигивает, и это смущало даже в лучшие времена. Пара стаканов — и начинаешь подмигивать в ответ.

Я не знал, сколько Бобби выиграл, но предположил, что немало, судя по тому, как разные люди заглядывали за перегородку и спрашивали:

— Как поживаешь, Бобби? Не хочешь пинту, не хочешь картошки, орешков?

И от него пахло деньгами — той неуловимой аурой победителя: если подберешься поближе, зазнакомишься, кто знает, вдруг и к тебе прилипнет.

Он лучезарно улыбнулся с белой пеной на губе от «Гиннесса». Он знал, что я все понял, сказал:

— Говнюки, раньше бы в мою сторону и не взглянули.

— Лучше человека для такой удачи не найти, — сказал я.

И кажется, всерьез, но с удачей никогда не знаешь — вдруг все-таки злишься самую капельку, что она досталась не тебе. Он щедро отпил, отрыгнул, спросил: