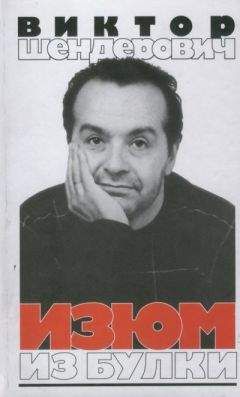

Виктор Шендерович - Изюм из булки. Том 1

— Я гляжу: ты хитрожопый, — заметил ему внимательный старшина Мендес.

— Так я чего? — засуетился Глиста. — Ведь хватит воды-то. Не хватит — еще принесу.

— Ладно. Бегом еще за пустыми ведрами…

Через минуту все было готово к засаде на опоссума, и Лопес начал затапливать шахту.

Опоссум уже давно чувствовал беду — он не ждал ничего хорошего от света, проникшего в нору, и когда свет обрушился на него водой, опоссум понял, что настал его последний час.

Крик торжества потряс территорию.

Зверек, рванувшийся на волю от потопа, сидел теперь на дне высокой металлической посудины — мокрый, оскаленный, обреченный. На крик из палатки высунул голову повар Кармальо. Увидел все — и нырнул обратно.

Лейтенант Пенья смотрел на клацающее зубами, подрагивающее животное. Опоссум был ему противен. Ему было неприятно, что животное так хочет жить.

— Старшина, — сказал он, отходя, — давай решай с этим…

И калитка заскрипела, провожая лейтенанта.

Спустя несколько минут опоссум перестал бросаться на стенки ведра и, задрав морду к небу, застучал зубами. Там, наверху, решалась его судьба. Людям хотелось зрелищ.

Смерти оппосума надлежало быть по возможности мучительной.

Суд велся без различия чинов.

— Ут-топим, а? — предложил Рамирес.

Предложение было односложно забраковано Хосе Эскалоном. Он был молчун, и слово его, простое и недлинное, ценилось.

— Повесить сучару! — с оттягом сказал Эрреро, и на мощной шее его прыгнул кадык. Эрреро понимал всю затейливость своего плана, но желание увидеть опоссума повешенным внезапно поразило рассудок.

Лопес, призванный в гондурасскую армию из горных районов, все это время сосредоточенно тыкал в морду опоссума прутиком, а потом поднял голову и, блеснув улыбкой, сказал:

— Жечь.

Приговор был одобрен дружным гиканьем. Признавая правоту Лопеса, Хосе Эскалон сам пошел за соляркой. Опоссума обильно полили горючим, и Мендес бросил Рамиресу:

— Бегом за поваром!

Рамирес бросился к палатке, но вылез из нее один. Виноватая улыбка будто приросла к его лицу.

— Он не хочет. Говорит: работы много…

— Иди, скажи: я приказал, — тихо проговорил старшина Мендес.

Лопес выразился в том смысле, что если не хочет, то и не надо, а опоссум ждет. Эрреро парировал, что, мол, ничего подобного, подождет. В паузе Хосе Эскалон высказался по национальному вопросу, хотя в Гондурасе давно не было евреев.

Тут из палатки вышел счастливый Рамирес, а за ним и Кармальо-индивидуалист. Пальцы повара нервно застегивали пуговицу у воротника.

— Ко мне! — рявкнул старшина Мендес и, когда Кармальо вытянулся по струнке рядом с ним, победительно разрешил: — Лопес, давай!

Опоссум, похоже, давно все понял, потому что уже не стучал зубами, а, задрав морду, издавал жалкий и неприятный скрежет.

Лопес чиркнул спичкой и дал ей разгореться.

Опоссум умер не сразу. Вываленный из посудины, он еще пробовал ползти, но заваливался набок, судорожно открывая пасть. Дворняга, притащенная Лопесом для поединка со зверьком, упиралась и выла от страха.

Вскоре в палатку, где, шмыгая носом, яростно тер маис повар Кармальо, молча вошел Хосе Эскалон. Он уселся на настил, заваленный лепешками, и начал крутить ручку старого транзистора. Он занимался этим целыми днями — и по вечерам уносил транзистор с собой в казарму. Лежа в душной темноте, он курил сигарету за сигаретой, бил на звук москитов — и светящаяся перекладинка полночи ползала туда-сюда по стеклянной панели.

Эрреро метал нож в стены нижнего склада, раз за разом всаживая в дерево тяжелую сталь. Душу его сосала ненависть, и смерть опоссума не утолила ее.

Рамирес растаскивал в стороны гнилые доски. Нежданный праздник закончился. Впереди лежала серая дорога службы, разделенная светлыми вешками завтраков, обедов, ужинов и сна, в котором он был горд, спокоен и свободен.

Глиста укатывал к свалке ржавые баки из-под воды. Его подташнивало от увиденного. Он презирал себя и ненавидел людей, с которыми свела его судьба на этом огороженном пятачке между гор.

Лейтенант Пенья, взяв свою дозу, лежал, истекая потом, на постели и презрительно глядел в потолок.

Старшина Мендес дремал на койке за занавеской. Голые коричневые ноги укрывала шинель. Приближался обед. Солнце, намертво вставшее над горами, припекало стенку, исцарапанную датами и названиями индейских поселков. До дембеля оставался месяц, потому что полковник Кобос обещал отпустить «стариков» в первые же дни.

А опоссума, попинав для верности носком сапога, Лопес вынес, держа за хвост, и, поднявшись в поселок, положил посреди дороги, потому что был веселый человек.

…

1983–1999

Рассказ «Опоссум» опубликован в журнале «Иностранная литература» (№ 2, 2000).

Автобио-граффити (часть вторая)

Чилим

Осенью 1981 года замполит полка майор Буряк царским жестом выписал мне увольнительную на три дня: в Читу прилетели папа с мамой. Наутро в гостинице «Забайкалье» я рассказывал им сагу своей службы…

Изумить родителей удалось не только содержанием, но и лексикой.

— Витя, — переспросил отец, — мне кажется или ты материшься?

Ему не казалось. Год, проведенный в Забайкальском ордена Ленина, мать его, военном округе, сделал свое дело, и мат тек с моих губ самым автоматическим образом…

Печальные лица родителей произвели на меня впечатление: проводив их, я начал готовить себя к возвращению домой. И договорился с боевыми товарищами, что буду получать от них чилим всякий раз, когда они услышат от меня матерное слово.

Что такое «чилим»? Да вы в армии, что ль, не служили? «Чилим» — это вот что. На лоб человеку кладется пятерня правой руки; средний палец сильно оттягивается левой рукой, отпускается и с оттягу бьет человека в лобешник.

Хорошо поставленный «чилим» вырубает человека на срок до полуминуты.

Ставится «чилим» новобранцу за любую провинность — или за то, что показалось провинностью сержанту или старослужащему. Или просто под настроение.

С октября 81-го по май 82-го, во славу академика Павлова, я вырабатывал в себе отрицательный условный рефлекс. Боевые товарищи помогали, как могли. В Москву я вернулся с распухшим лбом и нормативной лексикой.

«Жаль, что вас не было с нами…»

За пару дней до демобилизации я стоял посреди Читы, возле киоска «Союзпечати» — в приятном и сильном недоумении. В киоске, в свободной и легальной продаже, лежала пластинка с рассказом Василия Аксенова в исполнении автора.

На дворе стоял май 1982 года. Аксенов уже несколько лет был беглецом и вражеским голосом. Из московских магазинов давно исчезли его книги; его повести аккуратно выдирались из библиотечных подшивок… А в Чите, в сотне метров от обкома, продавалась его пластинка.

Не дошла до здешних широт политинформация со Старой площади! То ли чересчур большая страна, то ли слишком тяжелый маразм.

Здесь было бы элегантным сказать: уже тогда, стоя у киоска «Союзпечати», я почувствовал — советские времена на исходе… Но нет, ничего такого я не почувствовал. Только приятный холодок в животе.

Аксенова к тому времени я видел лишь однажды: незадолго до своего отъезда в Америку он заходил к нам в студию, чтобы повидаться с Табаковым… Все это было в прошлой жизни. Какой будет моя новая жизнь, я, стоя у того киоска, совершенно не представлял.

Назад в будущее

Домой из Читы я вернулся странным маршрутом — через Казахстан. Уже давно «уволенный из рядов», я две недели ждал спецрейса на Москву, не дождался — и не в силах более съесть ни одной «пайки», рванул в Павлодар. Лишь бы на запад…

Из Павлодара, андижанским поездом, в компании насмерть проспиртованных товарищей-дембелей, я добирался до Казанского вокзала.

Отдельным кадром в памяти: раннее солнечное утро 12 мая 1982 года, двадцать второй троллейбус, разворачивающийся на площади… И я, стоящий в легком ступоре посреди московского муравейника, такого родного и такого непривычного.

Реабилитации проходила медленно. По целым дням я лежал на диване и слушал Второй концерт Рахманинова. Что-то есть в этой музыке, отчего хочется жить и за что не жалко умереть.

Умереть не умереть (для самоубийства я человек легкомысленный), а жить мне в ту пору не хотелось. Вернувшись, я не застал ни своей девушки, ни табаковской студии, которую благополучно придушила фирма «Демичев и К°»…

Пытаясь нащупать сюжет для дальнейшей жизни, я начал встречаться с хорошими людьми из прошлой жизни. Зашел к Константину Райкину: он к тому времени убыл из «Современника» и работал у папы. Мы договорились встретиться после спектакля; Костя вышел под руку с Аркадием Исааковичем — и вторично, спустя семь лет, я был представлен корифею.