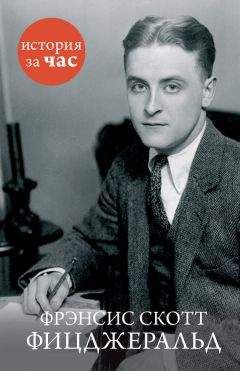

Цент на двоих. Сказки века джаза (сборник) - Фицджеральд Фрэнсис Скотт

Приношу свои извинения за это невозможное «Содержание» и одновременно передаю эти сказки «Века джаза» в руки тех, кто читает на бегу и бежит вперед, пока читает.

Лоботряс

I

Джим Пауэлл был лоботрясом. Как бы мне ни хотелось, чтобы герой рассказа был симпатичен, вводить читателя в заблуждение на этот счет было бы нечестно. Он был прирожденным, проверенным, стопроцентным лоботрясом и неторопливо рос в течение всего сезона урожая, который в краях ниже линии Диксона-Мэйсона длится круглый год.

Если вам сегодня придет в голову назвать уроженца Мемфиса лоботрясом, тот, скорее всего, извлечет из кармана штанов длинную прочную веревку и повесит вас на первом попавшемся телеграфном столбе. Если же вы решите назвать лоботрясом уроженца Нового Орлеана, тот, скорее всего, широко улыбнется и язвительно спросит, кто пригласил вашу девушку на бал в Марди-Грас. Тот тип лоботрясов, к которому принадлежал главный герой этого рассказа, представляет собой нечто среднее между этими двумя; происходит он из маленького городка с населением тысяч сорок, вот уже сорок тысяч лет тихо дремлющего на юге Джорджии, лишь изредка ворочающегося в дреме и сквозь сон бормочущего что-то о войне, имевшей место где-то, когда-то и уже давным-давно забытой всеми остальными.

Джим был лоботрясом. Я написал это еще раз просто потому, что это так хорошо звучит, совсем как начало сказки, доброй сказки о Джиме. Мне он сразу представляется таким круглолицым, румяным, в шапке, из которой торчат клочки сена и листья. Однако этот Джим был высоким, тощим и сутулым оттого, что слишком много времени проводил за карточным столом; на равнодушном севере таких зовут лодырями. Ну а в краях, где все еще помнят, что такое Конфедерация, за этим классом, проводящим всю жизнь в спряжении глагола «бездельничать» в первом лице единственного числа: я бездельничаю, я бездельничал, я буду бездельничать, – прочно утвердилось прозвище «лоботрясы».

Джим родился в белом доме на зеленом холме. Фасад дома украшали четыре облезшие колонны, сзади находилась огромная садовая решетка, создававшая веселый фон для заросшей цветами солнечной лужайки. Первым обитателям белого дома принадлежала земля справа, слева и позади, но это было так давно, что даже отец Джима мог с трудом припомнить те времена. Честно говоря, он придавал данному факту настолько малое значение, что, даже умирая от огнестрельной раны, полученной в уличной стычке, не стал упоминать о нем при прощании с малышом Джимми, которому к тому времени исполнилось пять и который очень испугался. Белый дом превратился в пансион, которым управляла чопорная леди из Мэйкона; Джим называл ее «тетя Мамми» и ненавидел всей душой.

Когда ему исполнилось пятнадцать, он поступил в среднюю школу; его черных волос почти перестала касаться расческа, он стал бояться девушек. Он ненавидел свой дом, в котором четыре женщины и один старик из года в год тянули бесконечный спор о том, какие участки первоначально входили во владение Пауэллов, а также какие цветы расцветут вслед за этими. Иногда родители девочек из города, вспоминая о матери Джима и надеясь обнаружить сходство темных глаз и волос, приглашали его на дни рождения детей, но на этих вечеринках он всегда очень стеснялся и вообще предпочитал проводить время, сидя на сломанном автомобильном мосте в гараже Тилли, бросая кости либо неустанно исследуя свои зубы при помощи длинной соломинки. Чтобы зарабатывать карманные деньги, он брался за все, что подвернется, и именно из-за этого окончательно перестал появляться на вечеринках со сверстниками. Уже на третьей вечеринке маленькая Марджори Хайт нетактично прошептала – так, что это услышал и он, – что уже видела этого мальчика, когда он доставлял им домой товары из бакалейной лавки. Поэтому, вместо того чтобы выучить тустеп и польку, Джим выучился выбрасывать с помощью костей на выбор по желанию любое число, а также выслушал массу правдивых баек обо всех перестрелках, произошедших в округе в течение последних пятидесяти лет.

Ему исполнилось восемнадцать. Разразилась война, и в качестве моряка он год полировал латунные поручни в Чарльстонском корпусе. Затем для разнообразия его направили на Север, и он еще год полировал такие же латунные поручни, но уже в Бруклинском корпусе.

Война окончилась, и он вернулся домой. Ему исполнился двадцать один год, его брюки казались чересчур короткими и чересчур узкими. Его боты на кнопках имели продолговатые удлиненные мыски. Его галстук будоражил воображение, как тайный заговор, причудливо переливаясь пурпурным и розовым, а над ним располагалась пара голубых глаз – блеклых, как полоса дорогой старой ткани, давно забытой на солнце.

В сумерках одного из апрельских вечеров, когда хлопковые поля и знойный город подернулись светло-серой дымкой, он, едва заметный, стоял, облокотившись на дощатый забор, что-то насвистывая и глядя на месяц, висевший над уличными фонарями Джексон-стрит. Его мозг усиленно работал над проблемой, полностью занимавшей его вот уже целый час: лоботряса пригласили на вечеринку.

В те давние дни, когда все мальчишки питали стойкое отвращение ко всем девчонкам, Кларк Дэрроу и Джим сидели за одной партой. В то время как социальные устремления Джима гибли в промасляной атмосфере гаража, Кларк не терял времени: он влюблялся и разлюбливал, поступал в колледж, начинал пить и бросал, – короче говоря, стал одним из лучших кавалеров города. Несмотря ни на что, Кларк и Джим сохранили дружеские чувства, пусть и не такие горячие, как раньше, но тем не менее совершенно очевидные. Тем вечером старенький «форд» Кларка притормозил перед стоявшим на тротуаре Джимом, и безо всякой задней мысли Кларк пригласил друга на вечеринку в сельский клуб. Импульс, заставивший его это сделать, был не менее удивителен, чем побуждение, заставившее Джима принять предложение. Последнее было, по всей вероятности, вызвано бессознательной скукой и полуосознанным желанием ввязаться в какую-нибудь авантюру. И теперь Джим пытался трезво обдумать предпринятый шаг.

Он начал петь, отстукивая своей длинной ногой ритм по каменной плите тротуара, добиваясь точного попадания в негромкий горловой мотив:

Он прекратил пение и возмутил тишину тротуара разухабистой дробью.

– К черту! – еле слышно пробормотал он.

Они все будут там: все это общество, то общество, к которому должен был бы принадлежать и Джим: по праву бывшего обитателя белого дома, пусть давным-давно проданного за долги, по праву родства с изображенным на портрете офицером в серой форме. Но члены того общества подрастали вместе и понемногу сформировали свой узкий круг – так же постепенно, как постепенно, дюйм за дюймом, удлинялись платья девушек, и так же необратимо, как удлинялись брюки мальчиков, вдруг ставшие им заметно короткими. И для этого общества, где все звали друг друга по именам и помнили, кто с кем дружил в школе, Джим был чужаком: он был из бедняков. Большинство молодых людей смогли бы снисходительно припомнить, как его зовут; трем или четырем девушкам он мог поклониться как знакомый. Вот и все.

Когда закат превратил небо в синий фон, создав достойную декорацию для появления луны, Джим отправился через знойный, умеренно жгучий город на Джексон-стрит. Лавки закрывались, последние покупатели плыли домой, походя на порождение бурного сна остановившейся карусели. Дальше по улице развернулась ярмарка, раскинувшаяся сверкающей аллеей разноцветных шатров, одаряя ночь смесью музыкальных звуков: кто-то играл восточный мотив на каллиопе, перед паноптикумом звучал меланхоличный горн, шарманка весело наигрывала «Домой, в Теннесси!».

![Фрэнсис Фицджеральд - Три часа между рейсами [сборник рассказов]](/uploads/posts/books/136955/136955.jpg)