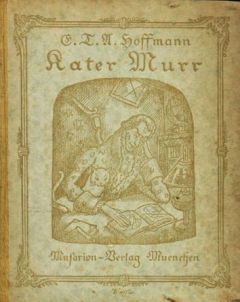

Эрнст Гофман - Житейские воззрения кота Мурра

Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер! (фр.)

Как,-- прервала капельмейстера советница,-- вы знакомы с этим чудаковатым стариком?

-- Маэстро Абрагам был ближайшим другом моего отца, моим учителем, отчасти даже наставником, -- продолжал Крейслер. -Ну, почтеннейшая советница, теперь вы знаете во всех подробностях, как я попал в парк достославного князя Иринея, и не станете более сомневаться, что я, коли на то пошло, умею рассказывать спокойно, соблюдая необходимую историческую достоверность, да так обстоятельно, что порой меня самого оторопь берет. Впрочем, вся история моего бегства из герцогской резиденции, как я уже сказал, представляется мне ныне до того нелепой и прозаичной, далекой от всякой поэзии, что при одном воспоминании о ней я чувствую полное изнеможение. Умоляю вас, дорогая, преподнесите это незначительное происшествие перепуганной принцессе вместо нюхательной соли, пусть придет в себя да поразмыслит о том, что никак невозможно требовать особенной рассудительности в поведении от честного немецкого музыканта, которого, едва он натянул шелковые чулКи и с удобствами расположился в придворной карете, вытолкали из нее Россини и Пучитта, Павези и Фьораванти и всякие прочие "ини" и "ига". Итак, я надеюсь, хочу надеяться на прощение! Но послушайте, милейшая советница, каков поэтический финал моего столь обыденного приключения. В ту минуту, когда я, подхлестываемый своим демоном, уже хотел бежать из здешнего парка, меня приковало к месту самое сладостное волшебство. Злорадный демон намеревался осквернить глубочайшую тайну души моей, как вдруг могучий дух музыки взмахнул крылами и. их мелодический шорох пробудил утешение, надежду, страстное томление, а оно и есть нетленная любовь и восторг вечной молодости. То было пение Юлии!

Крейслер замолчал. Бенцон насторожилась, ожидая, что последует дальше. Капельмейстер глубоко задумался; помолчав, Бенцон спросила с холодной любезностью:

-- Вы в самом деле находите пение моей дочери столь приятным, милый Иоганнес?

Клейслер порывисто вскочил, но вместо ответа только глубокий вздох вырвался из его груди.

-- Что ж, -- продолжала советница, -- мне это очень приятно. Юлия многому сможет научиться у вас, милый Крейслер, вы ей поможете овладеть подлинным мастерством пения, а то, что вы здесь остаетесь, я считаю делом решенным.

-- Многоуважаемая, -- начал Крейслер, но в эту минуту открылась дверь и вошла Юлия.

Когда она увидела капельмейстера, прелестное лицо ее осветилось милой улыбкой и тихое "ах" слетело с ее уст.

Бенцон поднялась с места, взяла капельмейстера за руку и, подводя его к Юлии, проговорила: -- Вот, дитя мое, это и есть тот загадочный...

(М. пр.) ...юный Понто набросился на мою последнюю рукопись и, прежде чем я успел ему помешать, схватил ее в зубы и стремглав ринулся вон из комнаты. При этом он злорадно расхохотался, и уж одно это должно было заставить меня догадаться, что он замыслил эту шалость не только из чисто юношеского озорства: на уме у него было что-то недоброе. Вскоре все разъяснилось.

Несколько дней спустя к моему хозяину зашел господин, у которого служил юный Понто. Это был, как я узнал впоследствии, господин Лотарио, профессор эстетики в зигхартс-вейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор оглядел комнату и, увидев меня, промолвил:

-- Нельзя ли попросить вас, дорогой маэстро, удалить из комнаты этого малого?

-- Почему? -- удивился мой хозяин. -- Почему? Вы всегда питали пристрастие к кошкам, особенно к моему любимцу, изящному, понятливому коту Мурру!

-- Да, -- ответил профессор, саркастически рассмеявшись, -- да, он изящен и понятлив, это верно! Но все-таки, сделайте милость -- выпроводите вашего любимца, мне надо поговорить с вами о вещах, которых ему ни в коем случае не следует слышать.

-- Кому? -- воскликнул маэстро Абрагам, уставившись на профессора.

-- Да, да, -- продолжал тот, -- вашему коту! Прошу вас, не спрашивайте дальше, а выполните мою просьбу.

--- Вот так чудеса! -- промолвил хозяин, открыл дверь в кабинет и поманил меня туда. Я пошел за ним, но незаметно шмыгнул обратно в комнату и притаился на нижней полке книжного шкафа, откуда, сам никем не замеченный, мог обозревать все вокруг и слышать каждое сказанное слово.

-- А теперь, -- заговорил маэстро Абрагам, усаживаясь в кресло против профессора, -- а теперь расскажите. Бога ради, какие тайны вы хотите мне открыть и почему нельзя посвящать в них моего честного кота Мурра?

-- Прежде всего, -- начал профессор очень серьезным, раздумчивым тоном, -- прежде всего, скажите, любезный маэстро, согласны ли вы с утверждением, будто из любого ребенка, который не блещет ни выдающимися способностями, ни талантом, ни гениальностью, а обладает лишь телесным здоровьем, можно путем одного только весьма тщательного воспитания и образования, особенно в детском возрасте, сделать светило науки или искусства?

-- Э, -- возразил маэстро, -- я могу только сказать, что такое утверждение -- нелепица и глупость. Возможно, даже вполне допустимо, что ребенку, при свойственном ему даре подражания приблизительно таком же, как у обезьяны, ребенку, наделенному хорошей памятью, можно постепенно начинить голову всякой чепухой, которую он затем будет выкладывать перед любым встречным и поперечным; но такой ребенок непременно должен быть лишен всяких природных способностей, ибо в противном случае все лучшее в его душе восстанет против этой кощунственной процедуры. Да и у кого хватит духу назвать ученым в истинном смысле этого слова такого тупого детину, по горло напичканного крохами знаний?

-- У всего мира! -- горячо откликнулся профессор. -- У всего мира! О, как это ужасно! Всякая вера в природную, высшую, внутреннюю силу духа, которая одна лишь создает ученого, художника, -- летит к черту из-за такого нечестивого и сумасбродного утверждения!

-- Не горячитесь, -- улыбнулся маэстро, -- насколько мне известно, до сих пор в нашей доброй Германии лишь один-единственный раз появился продукт этой методы воспитания, о которой некоторое время поговорили, да и бросили, убедившись, что продукт сей не особенно удался. К тому же цветущая пора того продукта совпала с периодом, когда вошли в моду вундеркинды, которые в любом балагане за дешевую входную плату показывали свое искусство, подобно тщательно выдрессированным собакам и обезьянам.

-- Вот каковы теперь ваши рассуждения, маэстро! -- прервал его профессор. -- И вам бы, пожалуй, поверили, если бы не знали, что в словах ваших всегда таится лукавая шутка, если бы не знали, что вся ваша жизнь -- цепь самых необычайных экспериментов. Признайтесь же, маэстро Абрагам, признайтесь, что вы в тиши, окутав себя непроницаемой тайной, экспериментировали, руководствуясь упомянутым утверждением, и намеревались превзойти алхимика, изготовившего продукт, о котором мы только что говорили. Вы хотели выступить с вашим питомцем, предварительно хорошенько вышколив его, и привести в изумление, в отчаяние профессоров всего мира, вы хотели совершенно посрамить прекрасный принцип: "Non ex диоу5?по Й Мегсипиз" . Короче -- ^иоV^5 у вас уже есть, только это не Меркурий, а кот!

-- Что вы такое сказали?! -- громко рассмеялся маэстро. -Что вы сказали? Кот?

-- Не пытайтесь отрицать, -- продолжал профессор, -именно на том молодчике, что находится рядом в кабинете, вы испытываете абстрактную методу воспитания, вы научили его читать и писать, вы преподавали ему науки, а он уже осмеливается мнить себя писателем и даже сочиняет стихи!

-- Ну, знаете ли, -- ответил маэстро, -- большей бессмыслицы я отроду не слыхивал! Я обучаю своего кота?! Я преподаю ему науки? Скажите, профессор, что за чудовищные мысли бродят у вас в голове? Уверяю вас, я не имею ни малейшего понятия об учености моего кота, мало того, считаю таковую совершенно невозможной!

-- Вот как? -- протяжным тоном спросил профессор, вытащил из кармана тетрадку, в которой я тотчас же признал похищенную юным Понто рукопись, и стал читать:

СТРЕМЛЕНИЕ К ВОЗВЫШЕННОМУ

О, что со мной? Что грудь мою тревожит? Каким душа предчувствием томима? Я весь дрожу... То мысль моя, быть может, За гением летит неудержимо?

Откуда этот шквал огня и дыма? В чем смысла смысл? Что наши муки множит? Что жгучей болью сладко сердце гложет? Чего страшиться нам необходимо?

Где я? В волшебном царстве дальних далей? Ни слов, ни звуков нет. Язык как камень. Несет весна надежды полыханье, И только в ней -- конец моих печалей...

Ярчайший лист, мечты зеленый пламень! Ввысь, сердце, ввысь! Лови его дыханье!

Надеюсь, ни один из благосклонных читателей моих не откажется признать все совершенство этого великолепного сонета, излившегося из святая святых моей души, и будет восхищен более, узнав, что это одно из первых моих сочинений. Профессор, однако же, по злобе своей прочитал его без всякого выражения, так бесцветно, что я сам едва узнал мои строфы и в порыве внезапной ярости, вполне понятной в мо