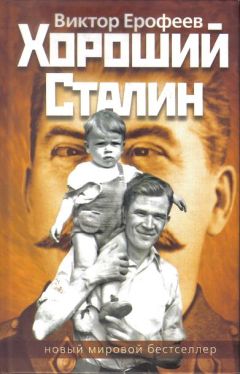

Виктор Ерофеев - Хороший Сталин

— Вышла бы за Юхо, болела бы за Финляндию.

За ней ухаживал рослый человек с черными красивыми кругами под глазами по имени Иван. В 1918 году бабушка, спасаясь от голода, перебралась с семьей из Сестрорецка в Петроград, оттуда — в Карелию. Иван не скрывал своих намерений жениться на Анастасии, но тут напали американцы.

Один молодой коварный человек в пенсне служил на Карельской железной дороге бухгалтером. Большевики сделали его ответственным за мобилизацию. Прельстившись красотой моей бабушки, Иван Петрович Ерофеев первым внес в мобилизационные списки рослого Ивана, хотя тот имел белый билет. Ивана забрили, послали под Мурманск, и он пропал без вести в схватке с американцами.

Далее — оперная вставка. Слышится ария Татьяны из оперы «Евгений Онегин»: «Но я другому отдана. Я буду век ему верна…» В 1920 году, вернувшись в Петроград, Анастасия Никандровна случайно на улице встретила своего первого Ивана.

<>— Поздно, Ваня, — сказала бабушка, уже беременная моим отцом. Американцы, по-моему, не зря гибли под Мурманском.

Впоследствии, чтобы жилось веселее, бабушка разрисовала яркими аляповатыми красками генеалогию своего мужа. В результате мой прадед, Петр Ерофеев, картинно вышел деревенским сексуальным богатырем в смазных сапогах, зажиточным мельником в тереме с кружевными наличниками, сменившим множество жен, отцом девятнадцати сыновей, последний из которых родился, когда ему было под восемьдесят. Сам человек в пенсне раскрашиванию не поддавался, но был отмечен кротким нравом, рассеянностью, подтвержденной историей с эскимо, растаявшим у него на прогулке в воскресных брюках, и тем, что бабушку в сердцах звал «комиссаром», что смутно отражало его настроения после чекистского переплета на Гороховой, куда его привели на допрос, под горячую руку Феликсу Дзержинскому, потребовавшему от него под дулом револьвера указать тайник с золотом, которое у деда не водилось.

ИВАН ПЕТРОВИЧ. Бог с вами! Какое золото!

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Буг не с нами. Буг — против нас. Но мы его добьем.

Иван Петрович понял, что Дзержинский произносит «Бог» по-польски, и этот «Буг» показался ему далеким и темным богом. Он снял с пальца обручальное кольцо и протянул Дзержинскому.

ИВАН ПЕТРОВИЧ. Все, что есть.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Наденьте назад! Без демонстраций. Немзер!

Вошел Немзер с лицом поэта.

ДЗЕРЖИНСКИЙ. Отправьте этого гражданина (он смерил взглядом личинку Ивана Петровича, обсыпанную мукой)… домой!

В моих генах так прочно засела смерть, что первым младенческим впечатлением и стал дачный электрический столб с черепом и костями; столб ужаса: дотронешься — убьет. Когда бабушка по молодости лет решила записаться в большевички, чтобы участвовать в продразверстке, дед пригрозил:

— Вступишь в партию — разведусь!

— Жаль, — сказала мне бабушка в детстве. — А то была бы ветераном партии, по радио бы выступала.

В 1920-е годы супруги, вместе с полстраной, записались в брюзжащие обыватели, с мукой враставшие в социализм. У них-то и родился мой отец, который благополучно дожил до восьми лет и утонул на каникулах в Волге — чудом откачали. Отец, никогда не вспоминавший впоследствии свое скучное, болезненное детство, кончил школу на одни пятерки, подал документы в Арктический институт, восхищаясь подвигами советских героев-полярников. Но челюскинца из него не получилось — не прошел по здоровью (слабые легкие). Тогда, на радость моему деду, главному бухгалтеру профсоюза железнодорожников, он подался в Железнодорожный институт с нечеловеческой аббревиатурой ЛИИЖТ, похожей по звучанию на тормозной путь паровоза, но в последний момент он стал случайно учиться в третьем вузе: пришло на ум поехать сражаться в Испанию добровольцем. Не имея призвания к филологии, равнодушный к «художественной литературе», которая всегда бралась им в кавычки, он поступил на филфак Ленинградского государственного университета, чтобы во имя мировой революции выучить испанский язык.

<>По коридорам университета ходили переводчики с новенькими орденами — мой юный отец мечтал на подводной лодке поплыть вместе с ними к берегам Испании. Худой, в единственной коричневой велюровой курточке, он уже был хороню сложившимся советским человеком, волевым комсомольцем до мозга костей. Но вместо испанского, по случаю победы Франко, он стал учить французский.

— Товарищ Ерофеев, — спросит его через десять лет Сталин при личном знакомстве в своем кремлевском кабинете, где на главном месте была выставлена посмертная маска Ленина. — Вы где родились?

Сталин, по словам отца, всегда говорил «очень глухо, и грамматически у него было много ошибок». Было четкое впечатление, недавно добавил он, что это человек «кавказской национальности». Отец не расслышал вопрос вождя.

— В Ленинградском государственном университете, Иосиф Виссарионович.

— Прямо так-таки в университете и родились?!

Сталин невероятно развеселился. Он стал смеяться, хватаясь за бок, всем видом показывая: ну, ты меня уморил! ой, не могу!

В этот момент на пороге сталинского кабинета возникли Берия и Молотов, чтобы присутствовать при беседе с иностранным гостем. Они стояли, ничего не понимая, симметрично поблескивая своими пенсне. Как этот худенький молодой человек мог так рассмешить вождя? В чем здесь секрет и что за сговор? Они не позволили себе спросить — Сталин не счел необходимым с ними объясниться.

— Ну ладно, рассмешил, — бросил он отцу дружелюбно.

Отец был замечен.

— Приступим к делу, — сказал Сталин серьезным тоном, приглашая садиться. — Ну, вы спокойно работайте, не волнуйтесь, — кивнул он отцу. — Я говорю не очень громко, вы можете переспросить. Зато я говорю медленно.

Вызвал звонком Поскребышева:

— Приехал гость? Пригласите!

Вошел быстрым шагом Морис Торез, глава французских коммунистов.

— Ну что? Бонжур! — сердечно приветствовал сто Сталин.

Отец начал переводить. Иногда он чувствовал на себе внимательный взгляд немигающих, из-под пенсне, глаз Берии. Сталин, по словам Молотова, называл эти глаза змеиными.

<>Предшественник отца, переводивший Сталину с французского языка, был отстранен от работы, запутавшись в авиационной терминологии военной делегации из Парижа.

— У меня такое впечатление, что я французский знаю лучше вас, — сказал ему Сталин.

— Сталин держался скромно, — отметил отец по поводу первой встречи с вождем. — На меня сильно подействовал его шарм.

Однако развеселить Отца Народов мой отец смог только потому, что в юности каждый год в середине марта он становился жертвой загадочных ангин с нарывами в горле и сорокаградусной температурой. Поступив на филфак, отец и не подозревал, что российская филология не менее опасна для жизни, чем гражданская война в Испании.

— 12 марта 1939 года я снова валялся в постели и страшно переживал, что по болезни не могу участвовать на вечеринке. Наша группа справляла день рождения однокурсника, поэта Сергея Клышко.

Клышко был отчаянной головой. Он писал стихи против Сталина прямо на лекциях, склоня к бумаге вихрастую шевелюру. Они с отцом дружили, виделись каждый день. Оба нравились девушкам. Отец уговаривал его быть поосторожнее. Тот отмахивался. Подвыпив, в комнате общежития, Сергей декламировал отцу городской фольклор:

Сталин, Троцкий и Ульянов —

Это шайка хулиганов.

Отец неопределенно усмехался. Всех, кто был в тех веселых гостях у Клышко, на следующий день арестовали как участников «антисоветского сборища».

— Меня это потрясло. Но я знал, что Сергей не стесняется в поведении, рассказывает анекдоты, читает вслух антисоветские стихи. Наверное, кто-то стукнул. Девушек вскоре выпустили, а ребята сели надолго, кому-то переломали ребра. Отбили почки у Кости Иванова — его били до полусмерти, требуя показаний, хотя он в тот вечер, выпив водки, заснул прямо за столом и ничего не видел и не слышал. Сергея приговорили к «вышке».

— За стихи — к «вышке»? — меланхолично спросил я.

— Мне было ясно, что не стоило их читать.

С этим трудно спорить. Наш разговор пошел по кругу и быстро угас. Массового террора, который был вокруг, везде, рядом, о котором написаны тысячи книг, в отцовской семье долгое время не замечали. Не отмахивались от него, не забивались в угол, а — не обращали внимания. Но сажали так густо, что все-таки, в конце концов, стало жутко. Трясли ленинградский университет, полный филологических звезд. Бородатого преподавателя латыни на глазах у отца НКВД взял прямо в аудитории. Его арестовали так элегантно, молодой чекист даже подал ему пальто, и его так дружелюбно вывели из аудитории, похлопывая по плечу, что латинист шел улыбаясь — словно в преподавательскую столовую выпить чаю. Из близкого семейного круга знакомых, собиравшихся у Ивана Петровича и Анастасии Никандровны на Загородном проспекте играть по субботним вечерам в «дурака», выхватили железнодорожника, партийца-орденоносца Федякина. Федякин иногда задавал абстрактные вопросы: