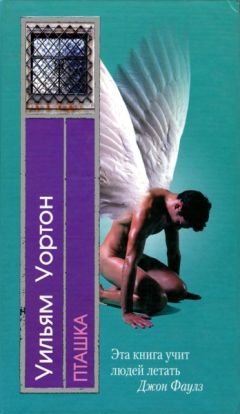

Уильям Уортон - Пташка

Я смотрю на него испытующе. Не хочется обижать Птаху, но все-таки мне лучше знать наверняка.

— Расскажи, Птаха, что за чертова история с тобой приключилась? Как ты здесь оказался?

Элу неловко спрашивать. Все-таки я ему должен рассказать хоть что-то.

— Знаешь, Эл, это случилось само собой, как все на свете. Представь, меня ранило на острове Уайхики, недалеко от Новой Гвинеи. Думаю, это был один из небольших японских пулеметов двадцать пятого калибра. Затем меня кладут в раскаленную палатку, где все просто плавится от жары, подсоединяют ко мне всякие трубочки. Я должен лежать только на спине и не поворачиваться. По обе стороны длинные ряды коек и нависающие над ними бутылочки с кровью и раствором. Я теряю сознание. Когда я прихожу в себя, в палатке очень шумно. Все мечутся, я слышу, как стреляют из винтовок. Либо вечер, либо раннее утро. В дальнем конце палатки слышится какой-то шум. Это японский солдат разрезает ее штыком. Потом он идет вдоль ряда коек. Никаких криков, только тяжелые удары прикладом и звук распарываемой парусины каждый раз, когда штык протыкает раскладную койку. Я срываю трубки, проползаю под краем палатки и бегу во всю прыть. А потом лечу. Проношусь мимо японца, взмываю над палаткой и направляюсь в джунгли. Оглядываюсь, вижу палатку на краю пляжа и блеск воды. Следующее, что я вижу, это тебя, Эл, рассказывающего мне о голубях. Представляешь? Это все, что я помню. Ты веришь?

— Нет, Птаха, это какая-то чертовщина. Какое-то сумасшествие! Летать не может никто! Как ты думаешь, что произошло на самом деле?

— Именно это и произошло, Эл.

— Господи!

Эл отступает назад. Терпеть не могу врать, а в результате он теперь по-настоящему встревожен.

— Ну хорошо, Эл, всё — чертовщина. Может, я, сам того не подозревая, все напридумывал о своем полете. Но не нужно думать о том, что было раньше, давай лучше посмотрим на то, что есть, и сочиним какое-нибудь интересное продолжение, которое нас устроит. Посмотрим, что в наших силах сделать дальше при нынешнем раскладе.

Несколько минут мы сидим молча. Мне приходит в голову настолько безумная мысль, что я даже боюсь говорить о ней Птахе, особенно после того, что он только что мне поведал. Может, налетавшись в своем бреду, Пташка снова сядет на корточки посреди палаты. Но я не могу удержаться, чтобы ему не рассказать.

— Знаешь, Птаха, мне тут кое-что пришло в голову, вроде как приснилось, что ли. Это был потрясающий сон, и он снился не один раз. Когда я просыпался, то готов был смеяться до упаду. Понимаешь, Птаха, я попросил Вайса распорядиться привезти сюда все те бейсбольные мячи, которые зажала твоя старуха.

— Да, помню. Ты говорил.

— Не знал, что ты слушаешь.

Просто не верится, что мать хранила мячи все эти годы. Воистину нет конца глупостям, которые люди совершают, чтобы наполнить жизнь смыслом.

— Вот эти мячи мне и приснились. Я проснулся посреди сна, а потом мне захотелось его досмотреть, как бывает, когда сон тебе нравится. Если нам удастся его осуществить, мы разыграем Вайса и переидиотничаем его по всем пунктам. Гребаная армия даст тебе сто пятьдесят процентов нетрудоспособности просто для того, чтоб тебя больше не слышать и не видеть. Прежде всего я наплету Вайсу с три короба о том, как ты понемногу приходишь в себя, и добавлю, что ты оживляешься, когда я заговариваю с тобой об этих бейсбольных мячах. Придумаю душераздирающую историю о том, что ты чувствуешь на себе вину за то, что мать крала эти мячи. Могу даже рассказать кое-что о том, как ты хотел научиться летать, когда мячи свистели мимо. А еще могу покрасочнее расписать ему твой полет с газгольдера… И вот тут я предлагаю принести мячи сюда, в твою клетку, и посмотреть, что получится. Он точно клюнет. Я так и вижу, как это произойдет.

Вайс начнет экать и мэкать, несколько раз почешет подбородок, при этом попробует опереться локтем на свой толстый живот, но еще более жирная грудь ему помешает. Потом ему даже трудно будет вытащить локоть обратно. Ну как можно быть психиатром, если не можешь положить на грудь одну руку и опереться на нее локтем другой, чтобы почесать бороду? Как это, наверное, ужасно: служить в армии психиатром и не иметь бороды, которую можно погладить. Эти бедные недоноски еще в школе лет десять учатся проводить рукой по несуществующей бороде и при этом глубокомысленно хмыкать, а тут раз, и бороду у тебя умыкнули. Вайс выглядел бы лучше, будь у него борода. Этакая широкая черная борода, где можно спрятать лишние подбородки.

И вот, на утро следующего дня мы все трое проходим по коридору, то есть сам Вайс, Ринальди и я. Пример с Ринальди доказывает, что совсем не обязательно послужить в армии на самом деле, то есть в строевых частях, чтобы начать ее ненавидеть.

Вайс идет впереди со своей неизменной папкой с зажимом, придерживающим свежие листы писчей бумаги. Следом за ним с важным видом профессионала шагает Ринальди. Я замыкаю колонну, неся коробку с мячами. Они разношерстные, и от них пахнет плесенью, такие невозможно купить. Готов поклясться, что это те самые мячи, когда-то украденные у бейсболистов. Это величайшая коллекция в мире. Пташкина мать — настоящая похитительница мячей, их, можно сказать, могильщица.

Мы подходим к палате, и Вайс пропускает Ринальди, чтобы он открыл дверь. Вайс ждет, перекатываясь с носков на пятки, качаясь туда-сюда, взад-вперед, словно трахает воздух. Наклонил голову набок, словно рассматривает потолок в коридоре. Он похож на чудовищно большого мальчика из церковного хора — есть в его гладком, округлом лице нечто напоминающее евнуха. Дело могли бы поправить хорошие, пышные усы. Я прямо-таки слышу, как его голос срывается на верхнем «до», когда он быстро поет григорианский хорал «Кирие элейсон», что означает «Господи, помилуй». Я стою рядом, нюхаю мячи и стараюсь не расколоться.

Теперь у меня получается настоящая история. Пташка, мне кажется, начинает понимать, в чем дело, и смеется. Боже, как приятно слышать его смех.

Ринальди отпирает дверь, и Птаха прыгает нам навстречу по-птичьи. Он хлопает крыльями, прося, чтобы его покормили. Вайс вздрагивает и выпучивает глаза; он больше не похож на хориста. Хватает папку и начинает что-то бешено строчить. Ринальди отпирает вторую дверь.

— А ты, Птаха, начинаешь прыгать вверх-вниз, махать руками и бегать по всей палате, отталкиваясь ногами от стен. Ты мастер на такие прыжки, я знаю. Это должно быть лучшее твое представление в жанре «я — птица». Закончишь ты тем, что подпрыгнешь и усядешься на краю толчка, словно это насест.

Вайс поражен. Он стоит в дверях, наклоняясь вперед, все больше и больше, пока не грохнется на пол. Хотя, может, до этого и не дойдет. У него даже руки опустятся, в одной ручка, а в другой папка. Я стою сзади и посильнее толкаю его вперед коробкой с мячами, чтобы он вылетел на середину палаты. Ринальди запирает дверь.

Затем я прохожу мимо Вайса и подхожу к Птахе. Тогда Птаха спрыгивает с унитаза мне под ноги и снова просит его покормить. Я ставлю коробку рядом с ним и говорю:

— Вот они, Птаха. Это те самые мячи, которые твоя мать забрала у бейсболистов. Больше тебе не надо о них беспокоиться.

Я пячусь к тому месту, где стоят Вайс и Ринальди, потому что если взгляну им в лицо, то расколюсь.

Птаха прыгает вокруг коробки. Его руки прижаты к бокам будто крылья, он засовывает голову внутрь нее. Потом начинает катать мячики носом. Обнюхивает их, как собака. Затем вскакивает, распрямив ноги, и опускается задницей на мячи, будто курица-наседка. Усаживается поудобней, и все его лицо медленно расплывается в улыбке.

Вайс немного приходит в себя, его лицо покрывается потом, и он опять что-то пишет. Птаха продолжает сидеть на мячах. Затем слегка приподнимается. Глядит под себя. Его ноги широко расставлены, так ведут себя в гнезде скорее самцы, чем самки. Птаха сует руку в коробку и вытаскивает бейсбольный мяч. Это один из лучших, он почти белый, на нем еще цел верхний слой.

Он поднимает мяч и смотрит его на просвет. Затем что-то щебечет. По прошествии какого-то времени, где-то от пяти секунд до пяти минут, он выпрямляется, все еще стоя, раздвинув ноги, над коробкой с мячами, и вопит:

— Стерильное!

И тут, Птаха, ты кидаешь свой мяч прямехонько в голову Вайса!

Прямо по лбу! Очки слетают с носа! Вайс поворачивается и смотрит на меня близорукими глазами.

— О боже, сержант, наш пациент проявляет агрессию! Нам лучше уйти. Где мои очки?!

Я подбираю очки и вручаю ему. Стекла не разбились, но оправа погнулась, поэтому они сидят на нем кособоко. Он пытается их поправить, но тут опять раздается вопль:

— Стерильное!

Вайс опять получает удар по лбу. Он валится на спину, словно его ударили обухом по темечку. Очки висят на одном ухе. Повернувшись спиной к Птахе, он встает на колени и смотрит на Ринальди: