Анатолий Тоболяк - Невозможно остановиться

Вообще, баню каким-то образом не затронули перемены в обществе, — думаю я. Функциональное ее назначение прежнее. Баня не стала, скажем, обществом книголюбов или видеосалоном, или фондовой биржей; здесь по-прежнему моются, трутся вехотками, хлещутся вениками, как встарь. Равенство — что удивительно — абсолютное. Крутой кипяток может ошпарить кого угодно в равной степени, а ледяная вода ожечь без разбора. Нет несправедливости. Нет также явной вражды, нетерпимости, хотя узловатые колени, тощие ноги, жировые складки, мясистые груди, маленькие кислые письки и хулигански большие члены — все это при желании подлежит социальной классификации. Да кому это нужно — классифицировать! Суть в том, что права голоса тут никто не лишен, и права на верхний полок в парной, и права мучить себя там хоть до беспамятства… Очищение, значит, души и тела. Часовой-двухчасовой-трехчасовой уход в некое первичное состояние, в стихию жара и холода. По душе мне такое братство. Родись я в бане, проживи в ней всю жизнь, не выходя на волю под небеса, глядишь, познал бы тайны бытия, написал бы иные книги. (А три бутылки мало, надо было взять четыре, вскользь думаю я).

Утешаю себя тем, что погода отменная: легкое, высокое небо, которое уже никогда не увидишь, если всерьез повесишься; сопки вроде бы парят; одуванчики, самозабвенно самовыражаясь, желтеют по газонам и обочинам… слышу шум океана на востоке… слышу шум пролива на западе… и нарываюсь, разумеется, на неприятного знакомого.

— Привет! — шумно здоровается он. — Вот и встретились!

Фамилия его Икс. Имя Игрек. Отчество, положим, Зетович.

Я изображаю радость, жму его мощную культуристскую руку.

Здравствуй, говорю, Игрек. Рад.

— Чему ты рад?

— А давно не виделись, — говорю, — вот и рад.

— Знаешь какой сейчас месяц?

— По календарю конец мая.

— Правильно. Соображаешь. А когда обещано было отдать? В марте.

— Придется подождать еще немного, Игрек. Типографские, понимаешь, задержки. Но меня уже фальцуют.

— Что с тобой делают? Ась?

— Отпечатали меня. Теперь фальцуют. Потом присобачат южку. Издательство получит сигнальный экземпляр и считается со мной. Вот так.

— А на хрена мне знать, Теодоров, вашу технологию?

— Ну, может, тебе интересно… ты же любознательный.

— Мне интересно получить свои триста рэ. Цены растут, Теодоров, деньги дешевеют.

— Что ж… заплачу проценты.

— И кабак за тобой.

— Согласен, Икс. Но без меня.

— Это почему?

— Я понял, что пить вредно.

— Ума тебе не занимать! — хвалит он меня.

— Недавно я чуть не повесился. Не получилось. Но я упомянул тебя в завещании.

— В смысле?

— Все доходы от моих похорон завещал в твою пользу. А поминки распорядился за твой счет.

— Силен, Теодоров, силен! Короче, жду еще месяц, не больше, — прощается он. — Книжку свою не забудь подарить! — кричит издалека.

Как же, жди! — думаю я ожесточенно. Редкая все-таки гнусь этот Икс, беглый знакомый, приятель приятеля… но по-своему он прав, целесообразно убедителен. Из таких вот молодых деловых ребятишек (высшее образование, пирожковый кооператив) и создается ныне новый генофонд нации. Вот они точно знают, для чего светит солнце — чтобы способствовать их деятельности, их бурному росту.

Сворачиваю с улицы Комсомольской на Коммунистический проспект, словно перехожу из одной стадии в другую — из комсомола в партию. Тут у меня берут интервью японские телевизионщики.

Седой моложавый режиссер (или кто он?) быстро что-то лопочет. Оператор снимает. Переводчица японочка — миниатюрная, само собой, — отшатывается от моего дыхания — о, Господи! Но дело есть дело, и она толмачит. Снимается, дескать, документальный фильм. Гостей интересует, что советские люди — в частности, я, советский человек, — знают о Японии. Назовите, пожалуйста, ну, скажем, три слова, три определения, понятия, с которыми у вас связано представление об этой стране.

«Саке, — сразу мелькает у меня. — Гейши. Харакири». То есть выпить саке в компании с хорошенькой гейшей и затем сделать себе харакири.

Но говорю я другое, более для них приятное:

— Фудзияма. Икэбана. Чайные церемонии.

Отступая еще на шаг (дух мой, видимо, непереносим), она бегло переводит. Седой режиссер дружелюбно улыбается.

— А еще? — спрашивает она через него.

«Баночное пиво, — мелькает у меня, — хорошо пить облаченным в кимоно под зонтиком».

— Император Хирохито, — отвечаю. — Акутагава. Куросава. Хиросима.

Это вроде бы понятно без перевода. Режиссер — или кто он? — опять широко улыбается, так он рад моим познаниям. А я думаю: пригласить бы их в парную, потолковать бы там…

— Землетрясения, — завожусь, — искусственный жемчуг, танка (в смысле стихосложения), «Тойота», компьютеры, Цусима.

— Хоросо, хоросо! — восхищается режиссер и хочет знать, кто я такой, сколько мне лет и какова моя профессия.

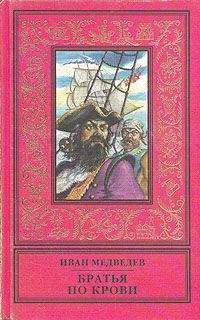

Я называю себя Иваном Медведевым. Сорок лет. Программист. Делаю международное паблисити Ивану. Осень хоросо! А как я отношусь к проблеме Южных Курил? (Как ты, Иван, относишься к этой проблеме? — думаю. И решаю сделать Ивана патриотом.)

— Приблизительно так же, — отвечаю, — как англичане к проблеме Фолклендских (Мальвинских) островов.

— Ха-ха-ха! — Так они широко, по-нашему, смеются. Горячо жмут мне руку. Благодарят. Уходят.

Я продолжаю путь под легким, ясным небом. Теперь уже недалеко до конечной цели. Мысленно я продолжаю интервью — на этот раз с подлинным Теодоровым Юрием Дмитриевичем.

«Расскажите, пожалуйста, немного о себе, Теодоров-сан».

«Пожалуйста. С удовольствием. Я родился в Сибири, в рабочем городе Новокузнецке. Он тогда назывался Сталинском, и сам вождь еще был жив. Тогда я еще не понимал, но сейчас знаю, что мои родители, служащие, всегда были тайными агентами… простите, тайными диссидентами, и их убеждения, видимо, впитались в меня вместе с молоком матери, я ведь пил тогда только молоко. В середине шестидесятых семья переехала на Дальний Восток, в эти самые края, где мы с вами беседуем».

«Так, так. Очень интересно».

«Мне тоже. Почему я родился? Почему именно я, а не кто-нибудь другой? Впрочем, у меня два брата на материке. Родители тоже недавно перебазировались туда, а я все еще тут. И умру наверняка тут, а не в Японии».

«О-о!»

«Дальневосточный государственный университет — там я учился. Я, господа, журналист, как и вы, правда, бывший».

«О!»

«Семенова Лиза тоже, между прочим, журналистка».

«Кто это, простите?»

«А вот узнаем кто. Пока не знаю. Знаю, что светловолосая и зеленоглазая».

«Выпейте саке. Вам не помешает».

«С удовольствием!» — соглашаюсь я. Женщина с авоськой, а в авоське страшный красный краб, бросает на меня испуганный взгляд. Наверно, шевелю губами, разговариваю вслух. Это со мной бывает.

«Юля Зайцева — моя первая жена по университету. После третьего курса уже не жена. Где ты, Юля? Увы, потерял!»

«Как печально».

«Да. Страна большая, Юля маленькая. Ей не нравилось, что я уделяю много внимания своим однокурсницам. Она считала, что я не семьянин по призванию».

«Юлю, Теодоров-сан, можно понять».

«Да, самураи, вы правы».

«И что же дальше?»

«А что! Я распределился на север Красноярского края. Я много летал, ездил на оленях, ночевал в чумах, пил чистый спирт, ел сырое мясо».

«О!»

«Я, хирохитовцы, много чего увидел и узнал. Потом я перевелся в Среднюю Азию, в предгорья Памира. И там тоже продолжал обогащаться знаниями».

«Представляем!»

«Южные женщины темпераментнее северных».

«Неужели?»

«Да. Такой закон».

«Выпейте еще саке».

«Обязательно! Наконец, я вернулся домой, в эти вот края. С женой Клавдией и дочерью Ольгой. Жена моя библиотечный работник. Но она уже не моя жена. Два года, как уже не моя».

«Мы, простите, рады за нее».

«Да я и сам рад за нее, друзья. Дочь мне, правда, жаль. Но мы регулярно встречаемся, беседуем».

«Кто же вы теперь, Теодоров-сан?»

«Уже много лет я числюсь писателем. Есть даже книжки, но их лучше не читать. Есть профессиональный билет, но показать его не могу. Я его потерял. А может, обменял на что-нибудь, трудно сказать».

«На винно-водочный талон, да?»

«Не исключено».

«Какой вы интересный человек! Вы довольны своей жизнью?»

«Могла быть и хуже».

«Прекрасно сказано! Мы заплатим вам миллион йен за это интервью».

«Спасибо. Я найду им применение».

И вхожу, прекратив бормотания, в двери бани № 1, в этот клуб свободомыслия и душевного уюта.

4. СМЫВАЮ ГРЕХИ

Надо в таких случаях сдирать этикетки и пить не афишируя, чтобы не вызвать зависть других голых, менее удачливых. Делиться ведь, собственно, нечем — не канистра у меня, друзья, не цистерна! Уже после первого захода в парную, опоражнивая бутылку, чувствую, что начинают созревать имперские планы дальнейшего времяпрепровождения. Омерзительно я все-таки живуч! А все потому, что располагаю свободой действий, независим от расписаний и указаний, от бытовых обязательств. Это дано не всякому. Это мое большое демократическое завоевание. Ведь ясно, что одно дело конституция общая, а совсем другое — личная, неподконтрольная свыше. Вот пью пиво, потею, а потом оденусь и пойду — куда? Да куда угодно. И что буду делать? Да что угодно, согласно моей конституции.