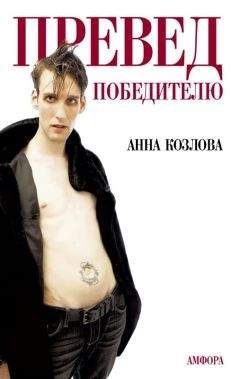

Анна Козлова - Превед победителю (сборник)

Ее прическа испортилась. Волосы сбились на одну сторону, жемчужные нити повисли над ушами.

— Не дури, — мягко попросил я.

— За что ты меня так ненавидишь? — Салтана прослезилась.

Я повернулся и ушел в дом.

С тех пор она приглашала Мальчика почти каждый день. Он обедал и ужинал с нами, нервно косился в мою сторону. Читал Салтане свои стихи. Сельвин относился к нему с показным безразличием. Мне он показался даже забавным. Мальчика звали Ален. Салтана надолго уходила с ним в горы. Рассказывала, что они лежат на траве и собирают цветы. Ален украшал цветами ее распущенные волосы.

— Трава щекочет кожу, как мех, — говорила Салтана почему-то Сельвину.

При мне Ален явно тушевался. Столь частые встречи за столом, видимо, были для него настоящей мукой. Он ел со странным равнодушием к тому, что лежит на тарелке. Смотрел в себя — его глаза терялись на лице, и их не было видно. К тому же он никогда никак не отзывался о блюдах Салтаны, славившейся своими кулинарными изысками. Она сильно огорчалась. Настойчивые похвалы Сельвина не могли ободрить ее.

Однажды, чтобы пошутить над Аленом (она любила такие шутки), Салтана вместо куриных гребешков в кукурузной каше насыпала ему на тарелку целую гору соли. Сверху она капнула немного винного соуса и подала это Мальчику. К нашему общему удивлению, с ним ничего не произошло ни после первой, ни после второй ложки. Он спокойно доел всю соль. Так же, как раньше, ничего не говоря, поклонился Салтане и вышел из столовой.

На ужин Салтана приготовила бульон из откормленной миндальными орехами курицы с портвейном. Мальчику она снова преподнесла одну соль, которую он съел даже с некоторым аппетитом. Поразив всех нас, он рыгнул и похвалил Салтану за прекрасный ужин.

Но с ней происходило что-то странное.

Она вдруг побелела, как соль, оставшаяся на тарелке Мальчика. Вытянув перед собой руки, уставилась на них изумленным взглядом. Мы все невольно посмотрели на ее руки и пришли в ужас. Сквозь разрезы яркого, а-ля деревенского платья Салтаны было видно, что ее кожа начала жить своей, отдельной от всего тела жизнью. Что-то бугрилось и двигалось под ней, вздувалось огромными пузырями и росло, росло, росло…

Мы бросились к Салтане, чуть ли не силой усадили ее в кресло. Я в ужасе заметил, что от прикосновения к ней на моих руках остались крупицы соли. Соль струилась из глаз Салтаны. Сыпалась с побелевших волос. Она выплевывала комки соли изо рта, пыталась вытрясти ее из складок платья.

Мальчик подхватил Салтану на руки и, как жених, понес в спальню. Я подумал, что сейчас не самое подходящее время для любви.

Мы с Сельвином остались в столовой. На мебели, ковре, на тарелках и даже на лампе была соль.

— Как я не замечал этого раньше? — с отчаянием в голосе спросил он (как будто я мог это знать).

— Это пройдет, — сказал я, прикуривая от свечи в виде канарейки, — соль все простит.

Сельвин начал мерить комнату нервными шагами. Он ходил из одного угла в другой, из другого в третий, потом запрыгнул на стену. Я только сейчас заметил, какой странный рисунок на обоях. Слоненок, повисший на виноградной лозе над пропастью. «Может, это символизирует опасность пьянства?» — мысленно предположил я.

Я долго следил за беготней Сельвина. Потом мне все наскучило — я задремал. Меня разбудил Мальчик. Он вошел в столовую и устало сел на стол. Мы молчали. Пристально вглядывались в его лицо и пытались найти на нем глаза. Я почему-то вспомнил, что никто из нас не знает, какого они цвета.

— Что с ней? — волновался Сельвин.

— Она истекает солью, — ответил Мальчик дребезжащим от тоски голосом. — Везде соль, — продолжал он, обращаясь ко мне, — на полу, на кровати, на одеялах… горы соли, они растут. Дверь уже открывается с трудом, окон не видно за солевым налетом, сталактиты соли свисают с потолка… Везде соль… Она не кончается, не кончится. Соль похоронит нас всех, засыплет, как белая земля… Как холодная земля поглотит наши…

— Стихи напишешь у себя, — оборвал я.

Сельвин посмотрел на меня с непонятной укоризной.

Всю ночь мы боролись с солью. Собирали ее в огромные мешки, складывали на тележки, ссыпали в ведра, горшки, вазы, шляпные коробки. Выносили из дома. Соль все время прибывала. В самом углу сада, между двумя отяжелевшими от янтарных плодов грушами Сельвин с Мальчиком вырыли огромную яму. Я выбрасывал в нее соль. С деревьев все время падали груши и били по голове. Я почти не замечал этого.

Первые лучи солнца осветили небо. На горизонте забрезжил перламутровый рассвет. Мы в ужасе заметили, что от нашего дома по всему саду виднеются белые тропинки. Я схватил запыленную метлу и начал судорожно размахивать ею, пытаясь смести соль в траву. Побагровевший от бессонной, полной бессмысленной и изнуряющей работы ночи, Сельвин закидывал соляную яму листьями. Он хватал их в охапку дрожащими руками и все время кидал куда-то не туда.

Когда утро пробудило всю деревню, мы заперлись в доме. Попросили Мальчика сварить кофе, а сами поплелись в гостиную.

— Если бы это было золото или хотя бы серебро, она бы сделала нас всех миллионерами, — безразлично сказал Сельвин.

Он, как ртуть, растекался по креслу всем своим тощим телом.

— Даже перец, на худой конец, или кориандр, или мелисса, — согласился я, перебирая диванную бахрому онемевшими пальцами.

— Когда придут слуги, я скажу, что мы уезжаем на целый день и они нам не нужны, — решил Сельвин.

Даже двенадцать чашек крепчайшего кофе (Мальчик сварил его так, как будто собирался оживлять мертвецов) не смогли взбодрить нас. Мы проспали в гостиной весь день. Всем троим нам снился один и тот же сон. Как будто наши тела стали плоскими, как бумага, и легкими, как пух. Дувший из распахнутого окна ветер подхватил нас и прилепил к стене. Мы постепенно срастались с обоями, становясь частью странного рисунка. Так и застыли, уцепившись за хвост повисшего над пропастью пьяного слоненка.

Когда мы проснулись, было уже темно. В затопленном (кем?) камине потрескивали дрова. Огненные языки лизали каминную решетку. Мы с Сельвином были в комнате одни. Я с удивлением заметил, что он успел переодеться в дорожный костюм, хотя утром, перед тем как заснуть, был в деревенских брюках — Сельвин любил стилизацию — и вельветовой куртке.

В гостиную вошла Салтана. Она была в муслиновом платье цвета экрю. В руках держала широкополую шляпу с вуалью.

— Наконец вы вернулись! — Она театрально всплеснула руками. — Я уже начала бояться, что вы забыли — нам сегодня уезжать. Я отпустила слуг, дилижанс готов.

Она (довольно грузно) повернулась на серебряных каблуках и вышла из комнаты. Я с изумлением посмотрел на Сельвина. Судя по всему, он думал о том же, о чем и я.

— А где Мальчик? — спросил он, тупо глядя на свои начищенные сапоги.

Я заметил, что тоже одет по-дорожному.

Ответ на все вопросы могла дать лишь Салтана. Но сейчас она, видимо, играла свой мазохистский бенефис. Щелкала серебряными каблуками, встряхивала шляпой с вуалью. Эдакая хранительница секретов, которые унесет в могилу.

Мы поднялись с жалобно скрипнувших кресел. В дверях Сельвин приблизился ко мне и сдавленно прошептал:

— А где… соль?..

Я пожал плечами и поднялся в свою комнату. На лестнице услышал, как Сельвин трясущимися руками стучится к Салтане.

— Милая, — услышал я и поморщился, — с тобой все в порядке?

— А что может со мной случиться? — донесся голос Салтаны.

Я представлял, с каким лицом, с какой мнимо радушной улыбкой она произносит эту фразу.

— Где Ален? — тупо спросил Сельвин.

Я услышал, как Салтана (очевидно, в гневе) топнула каблуком.

— Я надеялась, у тебя хватит такта никогда не спрашивать меня об этом человеке! — взвизгнула она.

Всю обратную дорогу мы почти не разговаривали. Каждый был поглощен воспоминаниями о необъяснимых событиях в Шенау. Салтана, видимо, сожалела о своем истеричном визге — Сельвин оскорбился. Она все время плакала, уткнувшись в лисью накидку. Вскоре та ссохлась от солевого налета и стала похожа на облезлый собачий хвост. В Берлине она выкинула из окна свой набор солонок. На германской границе плюнула в предложенное шампанское. На подъездах к Варшаве чуть не выбросилась на рельсы.

Через несколько дней после возвращения домой мне пришлось отправиться в Краков к сестре. Она родила сына и приглашала меня на крестины.

Я уныло стоял в костеле с красным (его вид даже напугал меня) племянником на руках. Мне нестерпимо хотелось закурить. Сестра превратилась в какую-то отвратительную клушу. Казалось, родив ребенка, она разучилась разговаривать. Только издавала невнятные звуки над колыбелью. Мне ничего не оставалось, как бродить по кабакам с ее мужем. Мы играли в бильярд и пили почему-то мадеру. Домой возвращались к утру. Сестра, как безмолвная мученица, поджимала губы. Но быстро забывала о наших проступках, услышав очередной вопль. Бросалась в комнату, где лежал ребенок, — совала ему распухшую, пожелтевшую грудь.