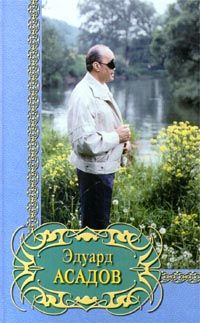

Эдуард Асадов - Что такое счастье. Избранное

Наступит ли конец света

Наступит ли в мире конец света?

Не знаю. Но, думаю, это — ложь.

Он есть постоянно зимой и летом

У каждого — свой. Потому, что это

Тот день, когда ты, увы, умрешь…

А что до суда, то вздохнем невольно:

Ведь жизнь обрывается навсегда.

Какого ж еще нам тогда суда?

Наверное, смерти вполне довольно!

14 декабря 1991 г.

Переделкино

Ты даже не знаешь

Когда на лице твоем холод и скука,

Когда ты живешь в раздраженье и споре,

Ты даже не знаешь, какая ты мука,

И даже не знаешь, какое ты горе.

Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье,

А в сердце и свет, и любовь, и участье,

Ты даже не знаешь, какая ты песня,

И даже не знаешь, какое ты счастье!

Соловьиный закат

Ты смотришь вдаль чуть увлажненным

взглядом,

Держа бокал, сверкающий вином.

Мы тридцать лет с тобою всюду рядом,

И ничего нам большего не надо,

Чем быть, и думать, и шагать вдвоем.

О сколько в мире самых разных жен?!

Как, впрочем, и мужей, добавим честно!

Ах, если б было с юности известно:

Как звать «ЕЕ»? И кто тот самый «ОН»?!

Ты помнишь: в тех уже далеких днях,

Где ветры злы и каждому за тридцать,

Мы встретились, как две усталых птицы,

Израненные в драмах и боях.

Досталось нам с тобою, что скрывать,

И бурного и трудного немало:

То ты меня в невзгодах выручала,

То я тебя кидался защищать.

Твердят, что в людях добрые черты

Распространенней гаденьких и скверных.

Возможно, так. Да только зло, наверно,

Стократ активней всякой доброты.

Мы верили, мы спорили, мечтали,

Мы светлое творили, как могли.

А недруги ревнивые не спали,

А недруги завистливо терзали

И козни всевозможные плели.

За что ж они так зло мутили воду?

Злил мой успех и каждый шумный зал.

Хор критиков взрывался и стенал,

А ты несла стихи сквозь все невзгоды,

И голос твой нигде не задрожал.

— Ты с ней! Все с ней, — шипели фарисеи,

— Смени артистку, не дразни собак!

Есть сто актрис и лучше и моднее, —

А я шутил: — Ну, коли вам виднее,

То лопайте их сами, коли так! —

Откуда в мире столько злых людей?

Вопрос, наверно, чисто риторический.

К примеру, зависть, говоря практически,

Порой в сердцах острее всех страстей.

И все же сколько благодатных дней

Стучалось в сердце радостной жар-птицей

В потоках писем и словах друзей,

Стучалось все упрямей и сильней,

И до сих пор стучалось и стучится!

И разве счастье ярко не сияло

В восторгах сквозь года и города?!

Ты вспомни переполненные залы,

И всех оваций грозные обвалы,

И нас на сцене: рядом, как всегда!

В сердцах везде для нас, как по награде,

Всходило по горячему ростку.

Ты помнишь, что творилось в Ленинграде?

А в Киеве? А в Минске? А в Баку?

Порой за два квартала до дверей

Билетик лишний спрашивала публика.

Ты вспомни: всюду, каждая республика

Встречала нас как близких и друзей!

И если все цветы, что столько лет

Вручали нам восторженные руки,

Собрать в один, то вышел бы букет,

И хвастовства тут абсолютно нет,

Наверно, от Москвы и до Калуги!

Горит над Истрой розовый закат,

Хмелеют ветки в соловьином звоне…

Давай-ка, Галя, сядем на балконе

Вдохнуть цветочно-хвойный аромат…

Про соловьев давно уже, увы,

Не пишут. Мол, банально и несложно.

А вот поют под боком у Москвы,

От звезд до околдованной травы,

И ничего тут сделать невозможно!

Летят, взвиваясь, трели над рекой,

Они прекрасны, как цветы и дети.

Так сядь поближе, и давай с тобой

Припомним все хорошее на свете…

В душе твоей вся доброта вселенной.

Вот хочешь, я начну тебя хвалить

И качества такие приводить,

Какие, ну, — хоть в рамку и на стену!

Во-первых, ты сердечная жена,

А во-вторых, артистка настоящая,

Хозяйка, в-третьих, самая блестящая,

Такая, что из тысячи одна.

Постой! И я не все еще сказал,

В-четвертых, ты, как пчелка-хлопотунья,

А в-пятых, ты ужасная ворчунья

И самый грозный в доме генерал!

Смеешься? Верно. Я это шучу,

Шучу насчет ворчушки-генерала.

А в остальном же не шучу нимало,

Все правильно. Лукавить не хочу.

Но не гордись. Я зря не восхваляю.

Тут есть одно таинственное «но»:

Я свой престиж тем самым подымаю,

Ведь я же превосходно понимаю,

Что все это мое давным-давно.

Закат, неся еще полдневный жар,

Сполз прямо к речке, медленный и важный,

И вдруг, нырнув, с шипеньем поднял пар,

А может быть, туман, густой и влажный…

Не знаю я, какой отмерян срок

До тех краев, где песнь не раздается,

Но за спиною множество дорог,

И трудных, и сияющих, как солнце.

И наши дни не тлеют, а горят.

Когда ж мигнет нам вечер глазом синим,

То пусть же будет и у нас закат

Таким же золотым и соловьиным.

Но мы не на последнем рубеже,

И повоюем, и послужим людям.

Долой глаголы «было» и «уже»,

Да здравствуют слова: «еще» и «будем»!

И нынче я все то, чем дорожу,

Дарю тебе в строках стихотворений.

И, словно рыцарь, на одном колене

Свой скромный труд тебе преподношу!

И в сердце столько радужного света,

Что впору никогда не умирать!

Ну что ты плачешь, глупая, ведь это,

Наверно, счастьем надо называть…

Годовщина

Перед гранитной стелою стою,

Где высечена надпись о тебе.

Где ты сейчас — в аду или в раю?

И что теперь я знаю о тебе?

Сейчас ты за таинственной чертой,

Которую живым не пересечь,

Где нынче вечно-тягостный покой

И не звучит ни музыка, ни речь.

Уж ровно год, как над тобой — трава,

Но я, как прежде, верить не хочу.

Прошу, скажи, ты слышишь ли слова,

Что я тебе в отчаянье шепчу?!

Стою, как возле Вечного огня.

Уж ровно год нас мука развела.

Как ты его, Рябинка, провела

Там, в холоде и мраке, без меня?

Но я приду и вновь приму, любя,

То, что когда-то было мне дано,

Ведь все, что там осталось от тебя,

Другим уже не нужно все равно.

А ждать нетрудно. В это верю я,

Какой там год суровый ни придет —

С тобой там мама рядышком моя,

Она всегда прикроет, сбережет…

Нам вроде даже в числах повезло,

Ведь что ни говори, а именины.

Апрель. Двадцать девятое число.

Сегодня именинницы Галины.

Ты нынче там, в холодной тишине.

И не помочь, хоть бейся, хоть кричи!

А как ты птиц любила по весне

И яркие рассветные лучи!

На даче, в нашем сказочном раю,

По-прежнему под шумный перезвон

Они все прилетают на балкон

И ждут хозяйку добрую свою.

Перед гранитной стелою стою,

Прости мне все, как я тебе прощу.

Где ты сейчас — в аду или в раю?

А впрочем, я надежды не таю,

Мы встретимся. Я всюду отыщу!

Стихи о тебе

Галине Валентиновне Асадовой

Сквозь звездный звон, сквозь истины

и ложь,

Сквозь боль и мрак и сквозь ветра потерь

Мне кажется, что ты еще придешь

И тихо-тихо постучишься в дверь…

На нашем, на знакомом этаже,

Где ты навек впечаталась в рассвет,

Где ты живешь и не живешь уже

И где, как песня, ты и есть, и нет…

А то вдруг мниться начинает мне,

Что телефон однажды позвонит,

И голос твой, как в нереальном сне,

Встряхнув, всю душу разом опалит!

И если ты вдруг вступишь на порог,

Клянусь, что ты любою можешь быть!

Я жду! Ни саван, ни суровый рок

И никакой ни ужас и ни шок

Меня уже не смогут устрашить.

Да есть ли в жизни что-нибудь страшней

И что-нибудь чудовищнее в мире,

Чем средь знакомых книжек и вещей,

Застыв душой, без близких и друзей,

Бродить ночами по пустой квартире?!

Но самая мучительная тень

Легла на целый мир без сожаленья

В тот календарный первый летний день,

В тот памятный — день твоего рожденья…

Да, в этот день, ты помнишь, каждый год

В застолье шумном с искренней любовью

Твой самый-самый преданный народ

Пил вдохновенно за твое здоровье.

И вдруг — обрыв! Как ужас! Как провал!

И ты уже — иная, неземная…

Как я сумел? Как выжил? Устоял?

Я и теперь никак не понимаю!!!

И мог ли я представить хоть на миг,

Что будет он безудержно-жестоким,

Твой день. Холодным, жутко-одиноким,

Почти как ужас, как безмолвный крик!

Что вместо тостов, праздника и счастья,

Где все добры, хмельны и хороши,

Холодное дождливое ненастье…

И в доме тихо-тихо… Ни души.

И все, кто поздравляли и шутили,

Бурля, как полноводная река,

Вдруг как бы растворились, позабыли,

Ни звука… Ни визита… Ни звонка…

Однако было все же исключенье:

Звонок. Приятель. Сквозь холодный мрак

Нет, не зашел, а вспомнил о рожденье

И — с облегченьем — трубку на рычаг.

И снова мрак когтит, как злая птица,

А боль — не шевельнуться… Не вздохнуть!

И чем шагами мерить эту жуть,

Уж лучше б сразу к черту провалиться.

Луна, как бы шагнув из-за угла,

Глядит сквозь стекла с невеселой думкой,

Как человек, ссутулясь у стола,

Дрожа губами, чокается с рюмкой.

Да, было так. Хоть вой, хоть не дыши!

Твой образ… без телесности и речи…

И никого: ни звука, ни души…

Лишь ты, да я, да боль нечеловечья.

И снова дождь колючею стеной,

Как будто бы безжалостно штрихуя

Все, чем живу я в мире, что люблю я,

И все, что было исстари со мной.

Ты помнишь ли: в былом — за залом зал!

Аншлаги! Мир, заваленный цветами!

А в центре — мы! И счастье рядом с нами,

И бьющий ввысь восторженный накал!

А что еще? Да все на свете было!

Мы бурно жили, споря и любя…

И все ж признайся, ты меня любила

Не так, как я — стосердно и стокрыло,

Не так, как я — без памяти — тебя!

Но вот и ночь и грозовая дрожь

Ушли, у грома растворяясь в пасти,

Смешав в клубок и истину, и ложь,

Победы, боль, страдания и счастье.

А, впрочем, что я, право, говорю?

Куда к чертям исчезнут эти муки?!

Твой голос… и лицо твое… и руки!

Стократ горя, я век не отгорю.

И пусть летят за днями дни вослед,

Им не избыть того, что вечно живо —

Всех тридцать шесть невероятных лет

Мучительно и яростно-счастливых!

Когда в ночи позванивает дождь,

Сквозь песни встреч и сквозь ветра потерь

Мне кажется, что ты еще придешь

И тихо-тихо постучишься в дверь…

Не знаю, что разрушим, что найдем,

И что прощу, и что я не прощу,

Но знаю, что назад не отпущу!

Иль вместе здесь. Или — туда вдвоем.

Но Мефистофель в стенке за стеклом

Как будто ожил в облике чугунном

И, глянув вниз темно и многодумно,

Чуть усмехнулся тонкогубым ртом:

«Пойми, коль чудо даже и случится,

Я все ж скажу, печали не тая,

Что если в дверь она и постучится,

То кто, скажи мне, сможет поручиться,

Что дверь та будет именно твоя?..»

Примечания