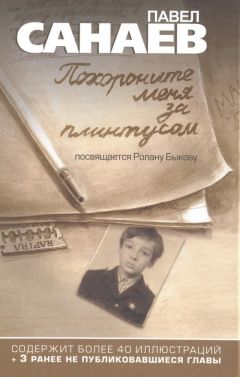

Павел Санаев - Похороните меня за плинтусом

Мама достала из сумки кассету, и я был счастлив, что смогу показать, как ловко умею обращаться с такой сложной техникой. Послушный магнитофон требовательно, будто протянул руку, открыл кассетную крышку, вздрогнула в прозрачном окошке умная стрелка, зазвучала из динамика гитара, поплыли, сменяя друг друга, цифры счетчика. Мама была под впечатлением!

Высоцкий мне понравился. У Борьки я слышал скучную песню про коней, и нравился мне только хриплый голос певца, который было бы здорово дать послушать из окна прохожим, но совершенно неинтересно слушать самому. А на маминой кассете были записаны смешные песни про жирафа, про гимнастику, про бегуна, который в конце концов пошел заниматься боксом, и слушать их действительно нравилось. Даже бабушка иногда смеялась.

— Верно! Верно! Бег на месте общепримиряющий! Гениальный певец был! — сказала она, когда кончилась короткая кассета. — Так глупо, ни за понюх, жизнь свою сгубил. Марина Влади хорошо с ним хлебнула, до конца дней хватит. А талантливая артистка была, не прислуга, вроде некоторых. И знала, ради кого хлебает. Действительно, гений был, а не с манией величия.

— Я не Марина Влади, хлебать ничего не собираюсь, но чем могу человеку помочь, тем помогу, — ответила мама.

— Ты тут причем?! О тебе вообще речи нет! Хотя тоже артисткой стать могла бы. Как ты в выпускном спектакле играла! Я слезами умывалась, думала, будет толк из дочери. А роль твоя первая! Все говорили: «Пойдет доченька ваша». Пошла… В потаскухи пляжные. Что из тебя теперь? Если только позировать будешь костями своими. Карлик твой пляски смерти не пишет?

— Что за язык у тебя, мам? Что ни слово, то, как жаба, изо рта выпадает. Чем же я тебя обидела так?

— Обидела тем, что всю жизнь я тебе отдала, надеялась, ты человеком станешь. Нитку последнюю снимала с себя: «Надень, доченька, пусть на тебя люди посмотрят!» Все надежды мои псу под хвост!

— А что ж, когда люди на меня смотрели, ты говорила, что они на тебя, а не на меня смотрят?

— Когда такое было?

— Когда девушкой я была. А потом еще говорила, что у тебя про меня спрашивают: «Кто эта старушка высохшая? Это ваша мама?» Не помнишь такого? Я не знаю, что с Мариной Влади было бы, если б ей с детства твердили, что она уродка.

— Я тебе не говорила, что ты уродка! Я хотела, чтоб ты ела лучше, и говорила: «Не будешь есть, будешь уродяга».

— Всякое ты мне говорила… Не буду при Саше. Ногу ты мне тоже сломала, чтобы я ела лучше?

— Я тебе не ломала ноги! Я тебя стукнула, потому что ты изводить начала! Идем с ней по улице Горького, — стала рассказывать мне бабушка, смешно показывая, какая капризная была мама, — проходим мимо витрин, манекены какие-то стоят. Так эта как затянет на всю улицу: «Ку-упи! Ку-упи!» Я ей говорю: «Оленька, у нас сейчас мало денежек. Приедет папочка, мы тебе купим и куклу, и платье, и все что хочешь…» «Ку-упи!» Тогда я и стукнула ее по ноге. И не стукнула, а пихнула только, чтоб она замолчала.

— Так пихнула, что мне гипс накладывали.

— У тебя не перелом был, у тебя была трещина, но ты же не жрала ничего, вот и были кости, как спички. Я потому и заставляла тебя лучше есть. Сама голодная ходила, в тебя впихивала. А ты хоть раз поинтересовалась: «Мама, а ты сыта?» Не то что любви, благодарности ни в одном взгляде не было. Только и знала последние жилы тянуть. В больницу приходила, деньги требовала!

— Я не требовала. Я на чулки попросила, а ты начала мне спектакль разыгрывать, как скоро умрешь, и тогда мне все достанется.

— А ты и сказала, что не можешь ждать, пока я умру!

— Нет, я просто сказала, что чулки мне сегодня нужны.

— Могла бы потерпеть, не таскаться, пока мать в больнице. Но у тебя папочка был перед глазами, потаскун известный, конечно, отстать боялась. Превзошла! Превзошла! Он с гениальными не якшался. Хотя не знаю, они с цирком ездили в Омск на гастроли, там вроде были лилипуты какие-то…

— Баба, ну что вы все ругаетесь7 Дай я с мамой поговорю немножко. Я ее столько не видел…

— Эх, Господи, сколько сил ушло, сколько нервов — все впустую. За что, Господи, одного ребенка похоронила, второго проституткой вырастила?

— Что ж ты меня все в проститутки записываешь? У меня за всю жизнь два мужчины было, а в проститутках я у тебя лет с четырнадцати хожу.

— Я хотела, чтоб ты училась, а не таскалась!

— Я не таскалась, но то, что всю жизнь думала про себя, что такая ученая, а не нужна никому, — это так. И то, что не о ролях думала, а не знала, за чьей спиной от тебя спрятаться, — тоже так. И если вижу сейчас, что есть человек, который меня любит и который ради меня работает с утра до ночи, так, может, в этом и есть мое счастье. Отец тебе всю жизнь отдал, ты этого оценить не умела. Я умею. За это ты меня втаптываешь? А был бы ребенок со мной, которого ты мне пять лет не отдаешь, так, может, я и совсем счастлива была бы.

— Человек твой не ради тебя работает, а ради квартиры, можешь себя не тешить. А ребенка ты сама бросила. Мне держать его не надо, он сердечком своим сам все чувствует. Понимает, кто за него кровью изошел, а кто на урода променял полутораметрового. Ладно, пойду пожрать тебе дам. Может, поправишься немного, Гойя твой хоть Козетту с тебя напишет, все ж не совсем прислугой будешь… — И, глянув на меня исподлобья, бабушка вышла из комнаты.

Я снова остался наедине с мамой. Снова получил несколько замечательных минут и засуетился, понимая, что сегодня таких минут больше не будет. Я обнял маму изо всех сил и не знал, предложить ли ей еще раз сыграть в «Блошки», попросить ли что-нибудь рассказать или послушать еще Высоцкого.

— Расскажи мне что-нибудь, — решил я наконец.

— Не знаю даже, что и рассказать. Бабушка мне все мысли смешала, сижу, как курица, глазами хлопаю.

— И чего вы с ней все ругаетесь?

— Такие вот мы у тебя… Ругливые. Дядя Толя книжку принес старинную. Называется «Заветные сказки». Старинные сказки русские, необработанные. Там такие тексты, ну точно, как бабушка выдает.

— Как? — засмеялся я.

— А вот так! — обрадовалась мама тому, что заинтересовала меня рассказом. — Про попа, например, есть сказка, как к нему мужик нанялся работать и назвался Какофием. Работать — не работал, стащил калачей связку, в шапку попу наложил и сбежал. Поп его искать бросился, надел шапку, выбегает за ворота и кричит: «Не видали ли, люди, Какофья?!» А ему отвечают: «Видим, батюшка, видим! Что ж ты весь в говнах?»

Я захохотал так, что в груди у меня захрипело. От сильного смеха мне иногда сжимало легкие, как во время болезни, только не так сильно, и проходило это само, без порошков Звягинцевой.

— А еще какие? — нетерпеливо спросил я.

— Про петушка есть еще смешнее. Был петушок один, отправился путешествовать. Вот идет он по лесу, встречается ему лиса…