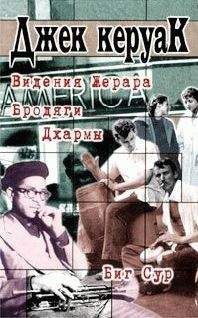

Джек Керуак - Бродяги Дхармы

– А пик Заброшенности где? – спросил я.

– Сегодня не увидишь его, пока не окажешься на самой вершине, – сказал Хэппи, – и вряд ли тебе там понравится. Там сейчас снег, град лупит. Ты уверен, что у тебя не заначена где-нибудь бутылочка бренди? – Бутылку черничного, купленного им в Марблмаунте, мы уже уговорили.

– Хэппи, когда я спущусь с этой горы в сентябре, куплю тебе целую кварту виски. – За то, что я наконец обрел свою гору, мне должны были неплохо заплатить.

– Учти, я запомнил. – Джефи много рассказывал мне про Хэппи-погонщика. Славный был дед; они с Берни Байерсом были лучшие старики в округе. Отлично знали и горы, и вьючных животных, и при этом не лезли в начальство.

Хэппи тоже с грустью вспомнил Джефи.

– Сколько он знал забавных песенок и всяких штук! А тропы как любил расчищать. Раз в Сиэтле завел себе подружку-китаезу, я ее видел у него в гостинице, да, скажу я тебе, по части баб он не промах. – И в вое ветра, в плеске волн вокруг плавучего домика услышал я голос Джефи, распевающего веселые песни.

«Это его озеро, его горы,» – думал я, и мне так захотелось, чтобы Джефи был рядом и видел: я делаю все, как он хотел.

Через пару часов мы пристали к крутому берегу в восьми милях вверх по озеру, привязали баржу к старым пням, и Хэппи стегнул первого мула; навьюченное животное рванулось вверх по крутому скользкому берегу, спотыкаясь, на разъезжающихся ногах, и едва не свалилось в озеро вместе со всеми моими припасами, но все же преодолело склон и потопало в тумане на тропу, ждать хозяина. За ним последовали другие мулы, нагруженные разным снаряжением, наконец Хэппи на коне, я на кобыле Мэйбл и замыкающим – Уэлли, помощник лесника.

Мы помахали буксирщику, и печальный мокрый караван пустился в трудный арктический путь под дождем, в тумане, вверх по узким каменистым тропам, задевая кусты и деревья, обдававшие нас до костей холодным душем. Вскоре я отвязал от луки седла свое нейлоновое пончо и накинул на себя – призрачный монах на коне. А Хэппи и Уэлли так и ехали без всяких накидок, насквозь промокшие, опустив головы. Время от времени лошади спотыкались на мокрых камнях. Так продвигались мы все выше и выше, пока тропу не преградил упавший ствол, тогда Хэппи спешился, достал двусторонний топор и, крякая, потея, ругаясь, стал прокладывать короткий путь в обход преграды, вместе с Уэлли, мне же поручили наблюдать за животными, что я и осуществил с некоторым даже комфортом, расположившись под кустом и сворачивая себе сигаретку. Мулы боялись крутизны и неровности новой тропы, и Хэппи ругался на меня: «Да что ж ты, черт, тащи ты их прямо за холку!» Потом уперлась кобыла. «Тащи ее наверх! Я, что ли, сам все должен делать?»

В конце концов мы выбрались оттуда и продолжали восхождение, скоро кустарник кончился, мы поднялись на высоту альпийских лугов, где синий люпин и красный мак трогательно украшали серый туман смутными пятнышками цвета, и усилившийся ветер хлестал нас мокрым снегом. «Пять тысяч футов!» – крикнул Хэппи, обернувшись и сворачивая самокрутку: поля старой шляпы заворачиваются на ветру, посадка легкая – как-никак всю жизнь в седле. Все вверх и вверх вилась тропа по мокрым вересковым лугам, ветер все крепчал, наконец Хэппи крикнул: «Видишь вон там утес?» Я глянул вверх: в тумане, прямо над нами, маячил серый призрак скалы. «Дотуда еще тысяча футов, а кажется – рукой подать. А там уже, считай, на месте – полчаса останется».

– Ты точно не прихватил лишнюю бутылочку бренди, ма-а-ленькую? – крикнул он через минуту. Промокший до нитки, он не унывал, и я слышал, как он пел на ветру. Постепенно мы поднялись выше леса, луга сменились угрюмыми скалами, на земле появился снег. Копыта хлюпали по нему, оставляя затекающие водой ямки, да, высоко мы забрались. Но по сторонам не было видно ничего, кроме тумана, белого снега и летящих туч. В ясный день я увидел бы, над какими пропастями вьется тропа, и испугался бы, что лошадь может сорваться; теперь же я мог различить лишь слабые намеки на верхушки деревьев, похожие на кустики травы, далеко внизу. «Эх, Джефи, – думал я, – а ты-то плывешь себе там в океане, в уютной, безопасной каюте, и пишешь письма Сайке, Шону и Кристине».

Снег стал глубже, и град начал сечь наши красные обветренные лица. «Почти пришли!» – крикнул Хэппи. Мне было холодно и мокро; я спешился и просто повел лошадь вверх по тропе, что-то вроде стона облегчения издала она, избавившись от груза, и послушно последовала за мной. Хватит с нее и тяжести припасов. «Вон она!» – крикнул Хэппи, и в клубящемся тумане на голой вершине мира увидел я смешной, почти китайский домик с острой крышей, окруженный островерхими юными пихтами и валунами, снежными наносами и островками мокрой травы с крохотными цветочками.

Я сглотнул. На вид мрачновато. Так это и есть мой дом на все лето?

Мы добрели до бревенчатой изгороди, построенной в тридцатые годы кем-то из моих предшественников, привязали животных и сняли вьюки. Хэппи подошел к хижине, снял закрывавший дверь щит, достал ключи и открыл ее: внутри серо, сыро, промозгло, стены с потеками, жалкая деревянная койка с веревочным матрасом (чтобы не притягивал молнию), непроглядно запыленные окошки, и самое неприятное – весь пол в изжеванных мышами обрывках старых журналов, вперемешку с кусками бывшей еды и бессчетнми черными катышками крысиного дерьма.

– Ну что, – сказал, скаля длинные зубы, Уэлли, – разгребать и разгребать, а? Для начала убери-ка остатки консервов и вытри эту вонючую полку мыльной тряпкой. – Что я и сделал: никуда не денешься, мне уже платят.

Но добрый старина Хэппи развел огонь в пузатой печурке и поставил на нее кастрюльку с водой и бухнул туда полбанки кофе: «Самое лучшее – это настоящий крепкий кофе, мы, брат, в этих краях такой кофе пьем – волосы дыбом!»

Я выглянул в окошко: туман.

– На какой мы высоте?

– Шесть с половиной тысяч.

– А как я увижу пожар? Туман же сплошной.

– Через пару дней все это сдует, и отсюда будет видно на сто миль в любую сторону, не волнуйся.

Но я не поверил. Я вспомнил слова Хань Шаня о никогда не уходящем тумане на Холодной Горе; только тут я начал как следует понимать Хань Шаня и восхищаться его выносливостью. Мы с Хэппи и Уэлли вышли, установили анемометр, еще что-то делали, потом Хэппи вернулся в хижину и стал готовить шкворчащий ужин – яичницу с ветчиной. Мы от души напились кофе и плотно поели. Уэлли распаковал рацию и связался с плавучей базой на озере Росс. Потом они улеглись спать в своих мешках на полу, а я на сырой койке – в своем.

Утро было такое же серое, туманное, ветреное. Они собрались в путь, но перед отъездом обернулись и спросили: «Ну как, тебе все еще нравится на пике Заброшенности?»

– Не забудь, что я тебе говорил насчет ответов на собственные вопросы, – добавил Хэппи. – А мишка придет, будет в окна заглядывать – закрой глаза, и все.

И под завывание ветра они уехали в туман меж узловатых высокогорных деревьев, и вскоре скрылись из виду, вот я и остался один на пике Заброшенности не знаю насколько, навеки, я был уверен, что не выберусь отсюда живым. Пытался разглядеть горы, но лишь в редких просветах среди клочьев летящего тумана смутно мелькали дальние очертания. Махнул рукой и потратил целый день на уборку домика.

Ночью, накинув пончо поверх теплой одежды и непромокаемой куртки, я вышел помедитировать на туманной крыше мира. Здесь-то уж точно было Великое Облако Истины, Дхармамега, высшая цель. В десять часов появилась первая звезда; неожиданно белая мгла кое-где рассеялась, и мне показалось, что я вижу горы, хмурые черные громады прямо напротив, совершенно черные, с белым снегом на вершинах, так близко, так внезапно, что я чуть не подпрыгнул. В одиннадцать я увидел звезду над Канадой, на севере, и даже оранжевая лента заката угадывалась за туманом, но я тут же забыл обо всем, заслышав, как скребутся в двери погреба крысы. Среди овсяных и рисовых зернышек и всякого старья, оставшегося от поколений аборигенов Заброшенности, носились по чердаку на черненьких лапках ромбовидные мыши. «О-хо-хо, – подумал я, – неужели придется полюбить это? А не удастся – куда деваться?» Оставалось только лечь спать, зарывшись головой в подкладку.

Среди ночи, в полусне, я, должно быть, слегка приоткрыл глаза – и вдруг проснулся в ужасе, волосы дыбом – огромное черное чудовище стояло за окном; смотрю – а над ним звезда: это гора Хозомин, за много миль отсюда, у самой Канады, наклонилась над моим двором и заглядывает в окошко. Туман рассеялся, великолепная звездная ночь. Ну и гора! Той самой безошибочной формы – замок колдуна – которую изобразил Джефи на рисунке, висевшем на холщовой стене в цветочной хижине на Корте-Мадера. Вокруг горы по уступам вилась как бы спиральная дорога, до самого верха, где возвышался настоящий замок колдуна, указывая острым пиком в бесконечность. Хозомин, Хозомин, самая мрачная гора из всех, что я видел, но и самая прекрасная, как понял я, узнав ее лучше и увидев за ней северное сияние, отражение всех полярных льдов с другой стороны мира.