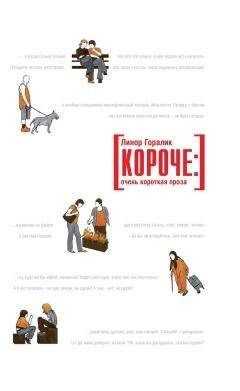

Линор Горалик - Это называется так (короткая проза)

Воды

Б. Ф.

— Страшно, — нехотя сказал он, — это когда ты служишь с кавказцами и они говорят тебе: «Братан, невподляк, принеси воды, пожалуйста».

Пополам

Ей было настолько страшно, что приходилось все время говорить себе: «расслабь живот», «расслабь живот», — но все равно, когда они с мамой вышли из магазина, у нее от напряжения так болел пресс, будто вчера она провела три часа в спортзале. Снаружи, на солнце, среди людей ей стало полегче, и вся прогулка перестала казаться таким уж опасным делом.

Мама согласилась выйти из дома, мама позволила купить ей новое платье (потому что на старое, если честно, за эту неделю стало страшно смотреть), мама не плакала, мамина рука была доверчивой и мягкой, и ей удалось убедить себя, что мама не вырвется, не убежит. Мама всегда любила эклеры; раньше они ели их с двух концов и всегда шутливо дрались ложечками за лакомый кусок в середине, и мама всякий раз шумно признавала свое поражение, уступала.

Официант сказал, что эклеры очень свежие, очень хорошие. Она вопросительно посмотрела на маму, мама кивнула, и пришло огромное, счастливое облегчение. «Нам один», — сказала она официанту, и тут мама сказала: «Я тоже хочу», и она, подавившись собственным голосом, попросила у официанта два эклера. Но когда официант поставил перед ними два блюдца и мама взяла ложечку, она осторожно отъела у маминого эклера кусочек, и мама не рассердилась, а даже улыбнулась, и все опять встало на свои места, и она вдруг с силой вдохнула — запрокинув голову, взахлеб, до боли в груди, потому что вдруг показалось, что она в последние четыре дня не дышала вообще. На людей, которые подошли к их столику и назвали маму незнакомым именем, она сперва так и смотрела — запрокинув голову, приоткрытыв рот, и уже знала, что выдохнуть — значит, все потерять; но когда они стали спрашивать маму, ничего ли у нее не болит, и когда один из них попытался взять маму на руки, а та протянула руки ему навстречу, она выдохнула, закричала и стала глупо махать на этих людей чайной ложечкой, и один из них вдруг испуганно закрылся руками, как будто ждал удара чем-нибудь огромным и тяжелым. Она кричала и рвалась, ее удерживали, маму уже целовала какая-то другая женщина, захлебываясь слезами, продавец из магазина — чертов седой хрыч, не хотевший нести им платье, а вместо этого все спрашивавший, почему она «называет эту девочку мамой», — смотрел в ее сторону, поджав серые губы, и кто-то уже записывал его неразличимые, но явно мерзкие слова в твердый блокнот. Потом ее повели к машине, а она упиралась и пыталась объяснить им, что не может вернуться в будущее без мамы, что ей надо забрать маму с собой в будущее, что так же невозможно жить. Они поняли и пообещали ей помочь, и она извинилась, что кричала, и сказала, что в будущем нет никаких полицейских, она просто не привыкла, просто не знала, как правильно себя вести.

Всё хорошо

И мороженое было лучшим мороженым на свете, и погода была самой лучшей погодой на свете, и найденная галька была самой округлой, самой правильной, самой тяжелой галькой на свете, и Тима не рвался со шлейки, а вел себя прекрасно, и Йонька тайком скормил ему шарик мороженого, которого Тиме было совершенно ни в коем случае нельзя, а Тима перемазался, и Маринка все поняла, выдала брата маме и Алексею, и Йонька непременно получил бы отменный нагоняй, если бы это не был самый лучший день на свете. Они планировали этот день почти месяц, Алексей ее уговаривал, а она сперва поддавалась, а потом говорила: «Нет», и он никогда не спорил, говорил: «Ну, нет так нет», и она каждый раз думала, что если бы не его покладистость, они бы никогда вообще не узнала его ближе, что если бы он хоть раз за все эти пять месяцев попробовал надавить на нее, поторопить, нажать, она бы тогда не согласилась даже выпить с ним чаю в больничном кафетерии. Он подошел к ней, когда она стояла посреди пустой стоянки, на адском солнце, просто стояла, не понимала, как жить дальше, и сказал: «Меня зовут Алексей, я тут работаю, я физиотерапевт. Тут есть кафетерий, хотите чаю?» Она сказала: «Нет», и он сказал: «Извините» — и пошел назад, к больнице, и тогда она сказала: «Да, давайте». И потом все так и происходило: она говорила нет, он говорил: «Хорошо», она соглашалась.

И когда он сказал, что им надо, наконец, провести выходной всем вместе, по-настоящему вместе, с детьми и Тимуром, она сказала «нет» и продолжала говорить «нет», «нет», «нет», — когда он предложил не ехать в Измайлово, а просто выйти в маленький парк на Покровском бульваре, когда он сказал, что надо не есть в кафе, а взять еду с собой, чтобы не рисковать йонькиной загадочной новой аллергией, — она говорила: «Нет», он говорил: «Ну, хорошо», — а потом приносил карту парка, или сообщал ей прогноз погоды на выходные, или являлся откуда-то с пыльной корзиной для пикника, ставил ее на балконе и объяснял Маринке, что куда кладут («вилки слева, ножи справа, видишь, нарисовано»). И когда он сказал, что Тимура надо взять с собой, она, конечно, сказала: «Нет», он согласился и вроде как несколько дней ничего не говорил, а потом принес для Тимы широкую шлейку с застежкой на спине. Тут она даже задохнулась от его наглости и швырнула в него эту шлейку, попала замком по уху, он схватился за него, а потом спокойно подобрал шлейку и положил ее не к себе в рюкзак, а в шкаф с верхней одеждой в коридоре. И, конечно, они взяли с собой Тимура, и он вел себя прекрасно, уверенно выступал впереди на широкой короткой шлейке, а потом, когда она вынула из корзинки для пикника контейнер с его едой, Тима вдруг посмотрел на нее совершенно ясными глазами и обнял Йоньку ровным, крепким движением, таким точным, словно и не было никогда никакого инсульта.

Дверь в стене

Он, наверное, был единственным, кто помнил, что тут есть дверь, и уж точно единственным, кто приходил к этой двери постоять. Как это получалось — он и сам не понимал, просто под вечер он вдруг бросал играть и долго шел сначала по трепещущим аллеям, а потом — вбок через кусты, ориентируясь на запах одичавшей, мелкой, но очень сладкой малины, росшей сплошняком под самой стеной. Обнаружив деревянную дверь, он прижимался к ней ухом и стоял так сколько-то. Он понятия не имел, что там, за дверью, и ему не пришло бы в голову попытаться глянуть в одну из щелей, не говоря уже о том, чтобы открыть дверь, хотя она, конечно, была не заперта. Он, этот мальчик, просто приходил сюда по вечерам и стоял так несколько минут, слушал, как с той стороны что-то жужжит, ходят какие-то люди. Чаще всего их голоса приближались, на секунду становились отчетливыми, он разбирал слово или два, голоса удалялись. Некоторые стали знакомыми, но он не старался их различать, ему было неинтересно, ему просто нравилось стоять и слушать. Иногда с той стороны доносился очень вежливый мужской голос и спрашивал про «зеленую дверь». Видимо, никто не отвечал ему, мужчина говорил все громче, голос начинал дрожать, ускорялись шаги, — мужчина, кажется, бегал туда и сюда по тротуару. Один раз он слышал, как мужчину кто-то громко успокаивал, потом кто-то с кем-то боролся, мужчина плакал, потом плач стал удаляться; в следующие несколько дней или, может быть, месяцев он не слышал этого мужчину и не вспоминал о нем. Потом этот мужчина опять появился и стал приходить время от времени. Он спрашивал про зеленую дверь несколько вечеров подряд, все громче, шаги его звучали все быстрее; потом наступал вечер, приходили другие голоса, потом были борьба и плач, потом мужчина опять исчезал надолго. В этом не было ничего интересного, — ни в мужчине, ни в плаче, ни в голосах, и ему, мальчику, совершенно непонятно было, зачем этот мужчина приходит сюда по вечерам.

Он никогда об этом не задумывался. Дверь перекрасили в синий цвет сколько-то лет или месяцев назад, он не знал зачем. Лепреконы, которые красили дверь, научили его складывать из листьев малины и сигаретных бычков маленькие круглые корабли с музыкой и подвешивать их в воздухе.

Норушка

Он всегда пересаживался на шоферское кресло, а шофер уходил в сквер или, когда было холодно, забегал в полуподвальный гастроном, зажатый между двумя офисными особняками. Если бы он оставался сидеть на своем месте, его бы замучили все эти бесконечные старухи, трясущиеся тощие мужчины, одного из которых звали Тропарь, тихие местные синяки. Ему нужны были эти полчаса, он начинал думать про эти полчаса уже утром, как алкоголики (видимо) думают про свой глоток, залп. Его отпускало только на эти тридцать минут в день; они были его жадной фантазией, только на этой фантазии он и держался, а к больным как будто приходил не он, его голосом с ними разговаривал не он, что-то там писал не он, а некоторый внешний, окружающий его собою посторонний человек. Еще полгода назад он боялся, что этот человек напишет неправильное или забудет важное, а теперь уже не боялся, а просто спал, пока внешний человек его собственным голосом отгонял от кровати заполошную жену пациента, а потом шел мыть руки и нюхал в ванной удивительное, изумрудного цвета мыло, красиво выставленное на самой высокой (подальше от жадных рук) полочке. Сам же он был вроде гладкого, скользкого, бледного шара внутри внешнего человека, и до него сквозь сон доходили одни только приглушенные звуки внешнего мира, его слабая глухая дрожь.