Андре Моруа - Сентябрьские розы

Она сама удивлялась, как легко выдержала этот разговор.

«Как все просто, если решиться», – подумала она.

XI

Назавтра, после обеда, Полина подъехала на машине к отелю «Монталамбер» и попросила о себе доложить. Через несколько минут, оживленно болтая по-испански, в холл спустились три красивые девушки, и Долорес представила своих подруг: Кончита оказалась андалузкой с темными, сильно вьющимися волосами, а Коринна – миниатюрной перуанкой с огромными глазами и крошечной ножкой. Обе говорили по-французски, хотя и не так хорошо, как Долорес.

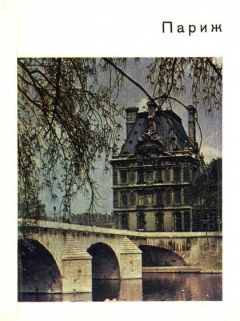

Об этом дне Полина Фонтен сохранила самые приятные воспоминания. Восторг трех молодых женщин, их восхищение Парижем, их птичий щебет, невнятное чириканье – все казалось ей таким трогательным и экзотичным. Погода была прекрасной, памятники четко вырисовывались на фоне чистого неба. Полина чувствовала гордость за свой город и была счастлива, что может радушно принять этих восторженных иностранок. Собор Парижской Богоматери их потряс. Долорес говорила о Квазимодо, об Эсмеральде. Потом, войдя в собор, она опустилась на колени на каменный пол и какое-то время молилась, ударяя себя кулаком в грудь.

– Мне хотелось бы еще помолиться во всех приделах, – серьезно сказала она.

Она преклоняла колени перед каждым алтарем, какое-то время оставалась в этой позе, закрыв лицо руками, затем вставала с видом счастливым и восторженным. Ей непременно захотелось положить свои ключи на раку с реликвиями.

– Так надо, – объяснила она Полине. – И вы так сделайте.

– Но зачем?

– Чтобы ваши ключи отпирали только счастье.

Выйдя из собора, она заметила милого ребенка, гуляющего с мамой, и внезапно подхватила его на руки.

– Какой ангелочек! – воскликнула она. – Не могу пройти мимо niño и не поцеловать его.

Она передала ребенка Кончите и Коринне, те тоже его поцеловали. Ребенок был в восторге, а его мать в ужасе.

В машине Долорес принялась гортанным голосом напевать мелодию фламенко. К ней присоединились подруги. Долорес взяла Полину под руку, и та почувствовала, как постепенно погружается в атмосферу беспечной юности, ее сдержанность таяла. Когда они оказались на углу улиц Бонапарте и Сен-Пэр, Долорес решила выйти из машины и пройтись пешком, она заходила в книжные магазины, покупала книги о театре, балете, современной живописи.

– Дитя мое, – пыталась остановить ее Полина, – у вас будет неподъемный багаж.

– Ничего, у кораблей большие трюмы, – отвечала Долорес.

В соборе Дома инвалидов она бросилась на колени перед балюстрадой у могилы Наполеона. Было слышно, как она молится.

– Я молилась за упокой его души, – пояснила она, поднимаясь. – Он мой кумир.

Кончита, которая что-то смутно помнила про Жозефа Бонапарта, попыталась возразить ей по-испански. Все трое пустились в пылкую дискуссию об императоре. Под сводами Дома инвалидов разносился их нежный щебет. Около пяти, когда уже начинало темнеть, госпожа Фонтен захотела пригласить их выпить чая в какую-нибудь кондитерскую. Девушки настояли, чтобы Полина приняла их приглашение и вернулась с ними в гостиницу.

– Мы закажем для вас чай, – сказала Долорес, – а сами выпьем по коктейлю.

Они показали Полине свои комнаты. На столе стояла огромная свеча.

– Мы привезли ее из Перу, – пояснила Коринна. – Она освящена в церкви и помогает при бурях и грозах. Как только начинается гроза, вы должны прочесть десяток молитв, перебирая четки, и тогда вам не страшна никакая молния.

Полина с трудом ушла от них. Она и не помнила, когда в последний раз так интересно проводила время.

* * *На следующий день в половине первого Полина послала машину за Долорес. Она решила устроить обед у себя дома, на улице де ла Ферм. К обеду ожидались: великий актер Леон Лоран, писатель Женни, супруги Шмитт и Менетрие, юный Эрве Марсена, который делал первые шаги как театральный критик, а также Клод Нерсиа, главный администратор театра Елисейских Полей. Долорес опаздывала: у нее имелись весьма смутные представления о пунктуальности, к тому же она полагала, что обедать так рано – это варварство. Прочие гости, которых Полина предупредила, что дает обед в честь перуанской актрисы, ожидали ее с немалым любопытством. Хотя слухи в Париже забываются так же быстро, как и расходятся, присутствующие – женщины с подробностями, мужчины довольно смутно – помнили о некой драме семьи Фонтен, причиной которой и была эта актриса.

– Неужели это та самая? – спросила Изабель Шмитт у Клер Менетрие. – Не может такого быть. Гийом уехал из Парижа, а Полина, насколько мы ее знаем, никогда бы не пригласила в дом любовницу мужа.

– Как знать, – отвечала Клер. – Полина – особа проницательная… Как зовут актрису?.. Долорес Гарсиа? Похоже, это именно она и есть.

– А Гийом?

– Он удалился, – сообщила Клер, – и оставил этих амазонок разбираться между собой.

– Но похоже, они вовсе не собираются разбираться!

Долорес ожидал привычный для нее успех. Гости сочли ее очень красивой, удивлялись безупречному французскому, были очарованы ее манерами. Каждому из присутствующих мужчин она сказала нечто приятное: Леону Лорану – что она рукоплескала ему в Буэнос-Айресе. Бертрану Шмитту – что читала его романы и восхищается ими. Менетрие – что самым ее большим удовольствием было бы сыграть Вивиану.

– Она и внешне идеально подходит для этой роли, – сказал Лоран, не отводя от нее взгляда.

За обедом гости вели непринужденную беседу. Леон Лоран заговорил о профессии актера, он утверждал, что не стоит и пытаться вступить на этот путь, если не чувствуешь призвания, то есть потребности и способности примерить на себя кожу другого человека.

– Что всегда меня поражает, – поддержал разговор Менетрие, – так это стремительность, с какой происходят все эти душевные превращения. Вот я разговариваю в кулисах с какой-нибудь актрисой, она вся поглощена бытовыми проблемами: плата за жилье, театральные дрязги, новая шуба; но вот она выходит на сцену и начинает рыдать. На съемочной площадке это выглядит еще поразительнее: актер в десятый раз повторяет ту же сцену и десять раз подряд находит верную интонацию.

– Ничего удивительного, – ответил Леон Лоран, – ведь певица в нужный момент тоже извлекает нужную ноту. Верно найденная, усвоенная интонация становится нотой в гамме чувств. Она никогда не изменится.

– Вы полагаете, – спросила Полина, – что великий актер может примерить на себя любого персонажа?

– В разумных пределах – да… По правде сказать, есть два вида актеров: те, кто может сыграть кого угодно, это великие актеры, и те, кто может играть лишь свою собственную роль. Они по-своему хороши, если их личность привлекательна, то их персонаж тоже привлекателен, но их нельзя назвать актерами в полном смысле этого слова… Вот вы, как мне рассказывали, в равной степени хороши и в «Карете святых даров»,[62] и в «Даме с камелиями». Если это так, то вы настоящая актриса.

– Но разве женщина, – почтительно улыбаясь, спросила Долорес, – не может соединить в собственной жизни Периколу и Маргариту Готье?.. И кокетка бывает способна на истинную страсть. Может быть, с другим мужчиной, вот и все. No?..

– Она умна, – шепнул Бертран Шмитт Полине.

– И даже очень, – ответила та с гордостью, с какой профессор демонстрирует успехи блестящего ученика.

Затем Бертран объяснил, что точно так же существует и два вида писателей: одни пишут лишь о себе, а другие способны изобразить всех представителей рода человеческого.

– Я вовсе не хочу сказать, что первые – посредственные авторы. К этому виду принадлежал, к примеру, Стендаль: он изображал того человека, каким являлся сам, человека, каким бы он хотел стать, каким бы он мог стать, если бы по воле судьбы появился на свет в семье банкира, или если бы ему довелось родиться женщиной, он изображал женщину, любви которой ему бы хотелось. Бальзак, напротив, – писатель-творец. Если пользоваться вашим выражением, Лоран, он мог «примерить на себя кожу» ростовщика, старой девы, привратницы, заговорщика, судьи…

– От себя Бальзак тоже брал довольно много, – возразил Кристиан. – Вот, к примеру, «Луи Ламбер», «Герцогиня де Ланже», «Лилия долины» или, в каком-то смысле, барон Юло д’Эрви…

– Разумеется, – ответил Бертран, – с какой стати ему было устранять себя из «Человеческой комедии»? За собой он наблюдает, как и за всеми прочими, не больше…

В разговор вмешался юный Эрве Марсена и заговорил об «исходной точке», необходимой и для писателя, и для актера:

– Вы не находите, что сюжет или персонаж, созданные сознательно и обдуманно, на основе некой отвлеченной идеи, никогда не удаются? Ничто не может заменить естественную безрассудность… Если у меня и есть претензия к вашим прекрасным пьесам, господин Менетрие, так это их излишняя рассудочность.