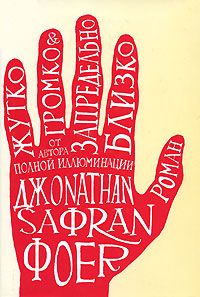

Джонатан Фоер - Жутко громко и запредельно близко

Я открыла, и там стояла девочка в белой простыне с прорезями для глаз. Впусти или угости![54] — сказала она. Я попятилась.

Кто ты?

Привидение!

Почему ты так одета?

Потому что Хэллоуин!

Я не знаю, что это.

Дети в костюмах ходят по домам, и им раздают конфеты.

У меня нет конфет.

Но ведь Хэл-ло-уииин!

Я попросила ее подождать. Я пошла в спальню. Я достала из-под матраса конверт. Наши сбережения. Наши средства на жизнь. Я вынула оттуда две стодолларовые бумажки, положила их в другой конверт и отдала привидению.

Я заплатила ему, чтобы оно поскорей исчезло.

Я закрыла дверь и выключила свет, чтобы дети к нам больше не звонили.

Звери, должно быть, поняли, потому что они подошли и прижались ко мне. Я ничего не сказала твоему дедушке, когда он вернулся. Я поблагодарила его за газеты и журналы. Я пошла в гостевую спальню и притворилась, что пишу. Я била по клавише пробела, била, и била, и била. Моя жизнь была пробелом.

Шли дни, по одному за раз. А иногда по несколько сразу. Мы смотрели друг на друга и наносили маршруты на карту местности. Я говорила, что у меня глаза паршивят, потому что хотела его внимания. Мы отвели в квартире особые места, чтобы уходить в них и не существовать.

Я на все была готова ради него. Может, это была болезнь. Мы занимались любовью в ничто и выключали свет. Это было все равно, как плакать. Мы не смотрели друг на друга Он всегда брал меня со спины. Как в тот первый раз. И я знала, что он не обо мне думает. Он так стискивал мне бедра, так сильно толкал. Будто сквозь меня пытался прорваться еще куда-то.

Зачем люди вообще занимаются любовью?

Прошел год. Еще один. И еще один. И еще.

Мы себя обеспечивали.

Я не забыла о привидении.

Я хотела ребенка.

Что это значит — хотеть ребенка?

Я проснулась однажды утром и поняла пустоту внутри себя.

Я поняла, что могу пренебречь своей жизнью, но не жизнью, которая будет после меня. Я не могла это объяснить.

Потребность возникла раньше, чем объяснение.

Это случилось не вопреки моей воле, но и не по моей воле. Это не зависело от меня. Я хотела ребенка.

Я скрывала от него. Я хотела ему сказать, когда что-либо изменить будет уже невозможно. Моя самая сокровенная тайна. Жизнь. Внутри меня она была в безопасности. Я всюду носила ее с собой. Как он — нашу квартиру внутри тетрадей. Я надевала просторные блузки. Я сидела в обнимку с подушками. Я раздевалась, только входя в ничто.

Но вечно этого не скроешь.

Мы лежали в постели в темноте. Я не знала, как об этом сказать. Знала, но не могла. Я взяла один из его дневников с ночного столика.

В квартире никогда еще не было так темно.

Я зажгла лампу.

Вокруг нас стало светло.

В квартире стало еще темнее.

Я написала: Я беременна.

Я протянула ему тетрадь. Он прочитал.

Он взял ручку и написал: Как ты до этого допустила?

Я написала: Сознательно.

Он написал: А как же наше правило?

На следующей странице была дверная ручка.

Я ее перелистнула и написала: Я нарушила правило.

Он сел на постели. Я не знаю, сколько прошло времени.

Он написал: Все будет хорошо.

Я сказала, что это общие слова.

Все будет хорошо прекрасно.

Я сказала, что ложь больше не во спасение.

Все будет хорошо прекрасно.

Я заплакала.

До этого я никогда при нем не плакала. Это было все равно, как заниматься любовью.

Я, наконец, решилась задать вопрос, мучивший меня с тех пор, как мы отвели место под наше первое ничто много лет назад.

Что мы? Нечто или ничто?

Он приложил руки к моему лицу и тут же отдернул.

Я не знала, что это значит.

Утром я встала совсем простуженной.

Я не знала, разболелась ли из-за ребенка или из-за твоего дедушки.

Когда мы прощались перед его отъездом в аэропорт, я приподняла чемодан, и он показался мне тяжелым.

Так я узнала, что он уходит.

Я подумала, стоит ли его останавливать. Стоит ли побороть его и заставить себя любить. Мне хотелось уложить его на лопатки и кричать ему в лицо.

Я поехала за ним в аэропорт.

Я следила за ним все утро. Я не знала, как с ним заговорить. Я видела, как он пишет в своей книжице. Я видела, как он спрашивает у прохожих, который час, хотя все они указывали ему на большие желтые часы на стене. Было так странно видеть его на расстоянии. Такого маленького. Снаружи я волновалась за него совсем не так, как внутри квартиры. Я хотела защитить его от всего ужасного, что могло с ним произойти.

Я оказалась совсем близко. Прямо за ним. Я видела, как он написал: Плохо, что приходится жить, но еще хуже, что живешь только однажды. Я отступила. Не смогла быть так близко. Даже тогда.

Из-за колонны я продолжала смотреть, как он пишет, и спрашивает время, и потирает о колени свои огрубевшие руки. Да и Нет.

Я видела, как он встает в очередь за билетами.

Я подумала: Когда же я его остановлю?

Я не знала, просить ли его, объяснять, умолять. Когда подошла его очередь, я направилась к нему.

Я тронула его за плечо.

Я не слепая, — сказала я. Можно ли было сказать большую глупость. — У меня глаза паршивят, но я не слепая.

Что ты здесь делаешь? — изобразил он руками.

Внезапно я оробела. Я не привыкла робеть. Я привыкла стыдиться. Робость — это когда отворачиваешься от того, что хочешь. Стыд — это когда отворачиваешься от того, чего не хочешь.

Я знаю, что ты уходишь, — сказала я.

Иди домой, — написал он. — Тебе лучше лежать в постели.

Хорошо, — сказала я. Я не знала, как сказать то, что должна была сказать.

Давай я тебя провожу.

Нет. Я не пойду домой.

Он написал: Не сходи с ума. Ты простудишься.

Я и так простужена.

Ты простудишь свою простуду.

Меньше всего я ждала от него шутки. Еще меньше — что засмеюсь.

Смех перенес мои мысли за наш кухонный стол — как же много мы там смеялись. Только за тем столом мы и были близки. За столом, а не в постели. Все смешалось в нашей квартире. Мы ели за журнальным столиком в гостиной, а не за обеденным столом в столовой. Там было ближе к окну. Мы хранили тетради для его дневников в корпусе напольных часов, как будто дневники были временем. Мы клали его исписанные дневники в ванну гостевой ванной, потому что никогда ею не пользовались. Я хожу во сне, если вообще засыпаю. Однажды я включила душ. Одни тетради всплыли, другие нет. Утром я проснулась и увидела, что натворила. Вода была серой от его дней.

Я не схожу с ума, — сказала я.

Иди домой.

Я устала, — сказала я. — Не изношена, а стерта до дыр.

Вроде той жены, что просыпается однажды утром и говорит: Не могу я больше печь хлеб.

Ты его никогда и не пекла, — написал он, и мы все еще шутили.

Тогда будем считать, что я проснулась и испекла, — сказала я, и мы продолжали шутить. Я подумала, когда же мы перестанем? И что тогда будет? И что я почувствую?

Пока я была маленькой, моя жизнь была музыкой, звучавшей громче и громче. Все находило отзвук в моей душе. Собака, идущая за незнакомцем. Какая бездна переживаний. Календарь, открытый не на том месяце. Я могла из-за этого разреветься. И ревела. Где кончился дым из трубы? Как покатившаяся бутылка остановилась у самого края стола.

Я всю жизнь учусь чувствовать меньше.

Каждый день я чувствую меньше.

Это старость? Или что-то похуже?

Нельзя отгородиться от грусти, не отгородившись от радости.

Он уткнулся лицом в обложку дневника, как в ладони. Он плакал. По ком он плакал?

По Анне?

По своим родителям?

По мне?

По себе?

Я взяла у него тетрадь. Она намокла, и слезы текли по ее страницам, как будто это тетрадь плакала. Он уткнулся лицом в ладони.

Меня не надо стесняться, — сказала я.

Я не хочу причинять тебе боль, — сказал он, повернув голову слева направо.

Ты делаешь только больнее, когда не хочешь причинять боль, — сказала я. — Меня не надо стесняться.

Он опустил руки. На одной щеке было написано ДА наоборот. На другой — НЕТ наоборот. Он по-прежнему смотрел вниз. Слезы больше не текли по щекам, а падали из глаз прямо на пол. Меня не надо стесняться, — сказала я. Я не считала, что он мне обязан. Я не считала, что обязана ему. У нас были взаимные обязательства, а это совсем другая область.

Он поднял голову и посмотрел на меня.

Я на тебя не сержусь, — сказала я.

А должна.

Я сама нарушила правило.

Но я установил правило, которое было для тебя неприемлемо.

Мои мысли сбивчивы, Оскар. Они уносятся в Дрезден, к маминым жемчугам, влажным от пота на ее шее. Мои мысли скользят вверх по рукаву отцовской шинели. Какая большая и сильная у него рука. Я верила, что она всегда меня защитит. И она защищала. Даже когда его не стало. Воспоминания о его руке обвивают меня, как когда-то сама рука. Каждый день был прикован к прошедшему дню. Но у недель вырастали крылья. Тот, кто думает, что секунда быстрее десятилетия, не поймет моей жизни.