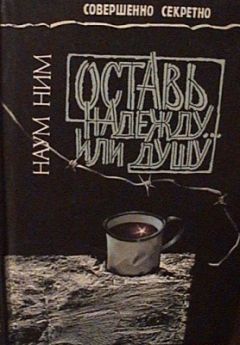

Оставь надежду... или душу - Ним Наум

Не то что бы это была собственная жизненная философия Слепухина, скорее — жестокая логика нынешней его жизни, нынешнего мира, но, видимо, у Слепухина к этой логике было и свое расположение, ибо впитал он ее сразу, что и избавило его поначалу от многих болезненных ушибов. Впрочем, ушибов на его долю тоже хватило — не может же целый мир вращаться вокруг одной, пусть и жестокой, истины, а чтобы все истины постигнуть — никаких костей не хватит.

Не толкался уже упругий злобный комок в виски, разлетелся мелкими брызгами по жилам; отчего эти ядовитые капельки собираются вдруг вместе, так слипаются в ртутно-упругий ком, что не продохнуть? От одного взгляда на плакат в соседнем сквозном проходе между пальмами взвоешь по-волчьи. Правда, плакат этот невидим вовсе, может, кто снимает его временами, подновляет и вешает изредка? Нет, вряд ли — облезлым таким не был бы, значит, и не подновляет никто, сам исчезает надолго. Сегодня только появился некстати и, главное, по приходу с работы — измочаленному да промерзшему только и не хватало всех этих улыбающихся недоделанных вольняшек, тянущих к кремлевским башням что у кого есть: один — отбойный молоток, другой — микроскоп тычет, кто-то серпом грозит. «Наш труд тебе, Родина!» А сверху кремлевской стены — колючка по зубцам, и напрасно эта упитанная телка серпом своим к колючке тянется — грохнут ее сейчас с ближайшей угловой башни. Вот уже и очкарик в микроскоп ей подмигивает, и малолетка, свесившись с трактора, орет: «Палево!»…

Палево-палево-па-ле-во…

Прошуршало по всем проходам барака и взорвалось тут же грохотом в дверях да топотом сапог.

Барак, разгороженный трехэтажными пальмами, насквозь не просмотришь, и Слепухин поднялся без спешки, оправил одеяло тоже не слишком тщательно: рассмотрел уже, что громкий топот — всего лишь посещение войскового наряда, измерзлись попкари, вот и нырнули отогреться, может, и поживятся чем, если повезет.

— Па-ачему не встаешь? — задребезжал сзади, задренькал противный голосок. — Спишь, мудозвон, в неположенное время? Не крутись, фамилие посмотрю только. Охота мне тут с тобой валындаться — пусть отрядник валындается, а я рапорт только составлю. А у тебя па-ачему в паспорте фамилие неразборчиво? Эй, завхоз! — кто этот мудак?

Слепухин глянул машинально на лоскуток с правой стороны телогрейки — ничего, разберет, если надо, но одеяло оправил поаккуратней. Проказа — он проказа и есть, что с ним цепляться?

По проходу мимо Слепухина прошаркал валенками прапор по прозвищу Проказа — длинная кадыкастая шея торчит из овчинного ворота, а выше — прямоугольное узкое лицо, ровненькое, без изменений по ширине от узенького лба к подбородку, только сплюснуто снизу — от подбородка к носу — и места для рта почти не оставлено. За прапором грумкали сапогами два краснопогонника, нахохленные в стылых шинелюшечках, шмыгая носами.

Чем глубже по проходу, тем тише Проказа — тоже учитывает, что здесь не чертячьи места, тут «мудозвонами» слишком не разбросаешься, не важно, что любого, кто только посмеет высунуться, потом умнут и укатают, но и самого, если харкнет кто-либо в рожу, свои со света сживут, как Косоглазого сжили, сняли с прапоров и отправили старшиной в наружную охрану, чтоб не смел носа в зону совать («настоящий прапорщик не позволит, чтобы ему морду всякая мразь раскровянила!»).

У телевизора все еще переминаются в упрямой надежде на его чудесное исправление человек десять-пятнадцать, а несколько роются в звякающих внутренностях, постукивая что-то, то и дело включая и выключая — может, заработает.

— А ну разойдись! Чего столпились?

— Телевизор накрылся, гражданин Проказа.

— Я те счас!.. Ты думай, что говоришь!

— А я разве что, гражданин начальник? Я думал, что фамилия такая случилась — фамилию ж не выбираешь. Так, значит, не фамилия, а вроде клички, как у Ленина, скажем?

— Кончай базар, расходись! расходись, говорю!

— А может из вас кто в телевизорах понимает?

— Да что они понимают, тупорылые…

— Одно понятие — рапорт да «как фамилие», тьфу, господи! — ни украсть, ни покараулить…

— Слышь, начальник, привел бы нашего Фазу на минутку — он на пятнашке сидит — телек наладит и обратно веди.

— Я счас тя к нему отведу, умник!

— Во-во, это только и понимает…

— Куда руки тянешь, прапорщик? Положняковый чай пьем, ларешный.

— Это не чай, а чифирь — чифирь не положено.

— Между чифирем и этим чаем такая же огромная разница, как между советским доблестным прапорщиком и пидером вонючим.

— А вот я сейчас попробую.

— Ты куда кружку шкваришь? Эй, куда ставишь — теперь этой кружке в петушатнике место.

— Я счас рапорт составлю, что чифирь пьете!

— Так что, никакой разницы? вот я и говорю…

— Ну, погоди, попадешься на кичу — там я тебя уделаю.

— Вам, гражданин начальник, совсем не к лицу ни угрозы, ни чифири с зеками гонять…

— Ну-ка, воин, обыщи этого умника!

— Шмонаться — это привычно, это — пожалуйста. Эй, мокроносенький, ты глубже, глубже лезь — там у меня штучка одна болтается, так ты помацай, можешь и губами…

Наконец, Проказа поспешно прошаркал обратно по проходу, утаскивая следом солдат. В соседний проход не завернул, а скрылся в каптерке, отослав сопровождающих на мороз.

Слепухин опять попробовал укрыться и нырнуть в тепло.

— Эй, Максим, — громко окликнул Максима Долотова Квадрат, — тебя, что ли, записал Проказа? Пойти поштырить с ним?

— Еще чего? Плиту чая терять, — откликнулся Долото, — Проказа бздехливый и рапорта накатать не должен — он тут у нас чифирек похлебал…

— Смотри, Максим, как знаешь… Отрядник за тобой из всех дырок пасет…

Отдельные громкие всплески угасли, втянувшись в ровный однообразный шум, к которому Слепухин давно привык и не только привык, а не замечал совсем, именно его полагая тишиной и безмолвием. Настоящая же тишина, когда случалось в нее попадать, выскочив среди ночи по нужде, оглушала, нестерпимо била по ушам скрипом снега, своим же кашлем, и только опять в бараке привычно залепляла душная ватная глухота.

Днем ли, ночью — барак постоянно гудел, меняя тональность, но всегда мощно, как гудит улей или трансформаторная будка, угрожливо намекая, мол, за гудом этих единичных пчелочек-электронов таится такая взрывная сила, что удивительно, как она не выплескивается? как она удерживается в тоненьких стеночках? Может, череп с костями на дверце сам и удерживает? или провода, что со всех сторон тянутся к будке? А если человека туда всунуть? к контактам приткнуть? — сгорит, наверное, в пепел… Мигом пчелочки растащут по сотам своим, по пальмам — ув-ув-ув и — готово, и — концов не сыскать. Кто приходил? что надо было? какой Проказа? Да заходите сами, гражданин начальник, и смотрите — нет тут никакой проказы. Пусть зайдет только — Квадрат мигнет и снова — ув-ув-ув — растащили кусочками по сотам… Испарился отрядник — только тулупчик новенький в проходе на полу съежился. Убрать бы надо тулупчик, чтобы совсем никаких следов — потянулись руки, ухватили кто за рукав, кто за пушистый ворот, и тут из тулупчика шмякнулись на пол причендалы — съежились испуганно и покатились медленно к дверям. Да закройте же двери — вон щель какая холодом сифонит. Держите, укатятся ведь в щель — пропадем все. О, черт! никто не решается и понятно — кому охота шквариться. Эй, петухи! вы-то што смотрите? держите же, чтоб вас разодрало!..«Нам эти ваши дела без надобности», прокудахтал крайний с насеста и торкнул гребень под крыло телогрейки. А мудешники отрядного тем временем уже к двери подкатываются, разрастаются на ходу, и у самого порога мгновенно поперли в рост — теперь стоит уже у порога голый отрядник, в тулуп запахивается от паром клубящегося из дверей холода. Ничего ему не сделалось — из своих же поганых хреновостей обратно в силу вошел, только голова, торчащая из овчинного ворота, не совсем еще оформилась — один рот разевается, ни глаз, ни ушей, и от этого еще страшнее — один рот и набухающая злостью головка. «Вам давно уже надо понять, что все вы — мразь и дерьмо, и сидите вы все в глубокой жопе».