Мартин Эмис - Лондонские поля

Или — не совсем одних. Когда я опустился на колени, чтобы поднять ее, то услышал предостерегающее рычание — это был Клайв, который сидел на площадке размером почти с него самого, между четырьмя смехотворно крохотными помещениями. «Все в порядке, — сказал я ему. — Я хороший. Я ее люблю. Я не плохой. Хороший песик». По-видимому, такое можно говорить собакам: пес поверил. Он двинулся вперед; вздохнув и слегка подпрыгнув, уложил передние лапы на мойку, озираясь в поисках Кэт или Кита; со спины он походил на профессионального бандита, готового к делу — колени полусогнуты, оружие наведено. Когда малышка успокоилась, я заметил на столе коробок спичек и одну сигарету. То было послание Кэт, оставленное ею для меня.

Потому что я все истолковал неправильно. Жизнь вечно норовит сделать твое положение еще более странным. «Надо прекратить делать К. больно, — писал Кит. — Нехорошо вымещат все это на малышке». Однако К. означало вовсе не Ким. К. означало Кэт. Но Кит не мог остановиться. И Кэт тоже не могла.

Придумать можно было только одно. Я ее одел. Сменяя ей подгузник, без удивления увидел, что никаких новых отметин у нее нет. На это раз Кэт устояла перед силой собственного бессилия. Я оставил записку и телефонный номер — а мог бы написать там и тогда, что некоторые люди находят других, чтобы с их помощью осуществлять самые жестокие свои замыслы. Они находят других, чтобы те сделали это вместо них.

А потом — это.

Я понес малышку (ее головка подпрыгивала и перекатывалась у меня на плече) через весь город — и через внезапно разразившийся карнавал: вспышку людской энергии и облегчения, сопровождаемую бесчисленными воздушными шарами, вывернутыми наизнанку пабами, грохотом шумовых оркестров и ором динамиков, установленных на подоконниках. Этот ритм подхватил нас; течение несло нас вперед, в самое сердце быстро густеющей толпы. То был один из тех моментов, когда каждому хочется быть черным, гибким, буйным; и на фоне этого черного великолепия белые лица, казалось, застенчиво улыбались, стыдясь показаться на свет, вообще быть видимыми. Улицы были ребячливыми и пьяными. Там — чопорная, но снисходительная поступь полисменов. Сям — черная дама, отплясывающая в полицейском шлеме. А здесь — восторженное детское лицо, запрокинутое к небу.

Жизнь! Подобная той теплой жизни, что я держу в своих руках. Но ее может вдруг стать слишком много, слишком много жизни, и возникнет иное удушье, подступит иная опасность… Запруженный перекресток на Портобелло-роуд, где жизнь напирала со всех четырех сторон, и голов повсюду было просто не счесть — они казались грудами пушечных ядер, — и таинственным образом зарождалась паника: руки у многих, когда они пытались пробраться к краю, начинали мельтешить, словно крылья ветряных мельниц. А края-то нигде и не было, только жизнь, еще больше жизни. Лавируя в людских потоках, я держал Ким у себя над головой. А толпа, огромная тварь, единую клеточку которой мы собой представляли, начинала заваливаться на манер многоножки, и оставался (так я думал) лишь один исход, потому что можно было только упасть — или попирать ногами упавших — или и то и другое разом.

Потом все это кончилось, и мы оказались на другой стороне. Я воспользовался подвальной дверью на Лэнсдаун-креснт. Лиззибу справится. Она совсем успокоилась, рассудок ее прояснился. Я сказал, что Кэт ей позвонит. Сказал, что уверен — она все сделает так, как надо. Сказал, что полностью ей доверяю.

— Ну да хватит с тебя. Считай, скормил тебе целую главу. А я там, между прочим, в рулетку со смертью играл.

— Да, именно это ты и утверждаешь.

— Клянусь, я был от нее на волоске.

— Я тоже здесь не бездельничала.

— Наносила на лицо боевую раскраску?

— Да. А еще — читала.

Я выжидал, глядя на ее лоб.

— Ты сделал меня каким-то посмешищем. Как ты только посмел? А я-то думала, что предстану фигурой трагической. Хотя бы отчасти. И вся эта муть, как будто я не держала всего под контролем. Каждую секунду.

— Прости, — сказал я. — Что-то я тебя в таком ракурсе не вижу.

Тогда она сказала нечто такое, чего я до конца не разобрал. И не было у меня никакого желания, чтобы она это повторяла. Я стал готовиться к выходу.

— Как ты думаешь, это платье достаточно омерзительно? — окликнула она меня из ванной. — Хочешь, скажу, что я собираюсь сделать по пути туда?

И она сказала.

— Николь!

— Ты удивился бы, узнав, насколько выразительной может быть капелька грязи. Аккуратно нанесенная.

— Я как раз об этом подумал… Ну, увижу тебя в студии и все такое — но это уже прощание.

— Возьми ключи от моей квартиры. Приходи туда пораньше, и тебе будет на что посмотреть.

В холодном ее тоне мне почудились нотки вызова. И я так же холодно сказал:

— Ты собираешься отсутствовать с девяти до двенадцати, так? Ума не приложу, как ты это устроишь.

— И в этом весь ты. Ну все, ступай. Целую.

— Давай остановимся. Давай прекратим… Прошу тебя, Николь, надень пальто. Все идет не так. Ничего не получится. Я теряю нить, Николь. Многого я просто не вижу.

Все, ухожу.

Вот я и вернулся.

Сейчас мне кажется, что Николь всех нас обвела вокруг пальца.

Глава 23. Пойдешь со мной

Черное такси отъедет прочь, навсегда исчезая из памяти. Его шоферу заплатит, прибавив изрядные чаевые, та, чье предначертанье — быть убитой. Омерзительно выряженная (как она только могла?), она зацокает шпильками, идя вниз по тупиковой улочке. Ее будет поджидать тяжелый автомобиль; его фары зажгутся, когда он станет грузно к ней подкрадываться. Он остановится, работая на холостом ходу, и распахнется пассажирская дверца.

Лицо его будет скрыто в темноте, но в оконной раме со стороны пассажирского сидения она различит осколки стекла, а у него на коленях — приготовленную монтировку.

— Садись.

Она наклонится вперед.

— Ты, — скажет она с напряженным узнаванием. — Всегда ты.

— Давай садись.

И она заберется внутрь…

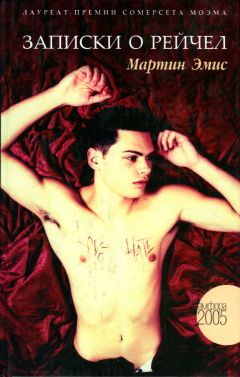

Омерзительно выряженная: как она только могла? В белом микроплатье из тонких полосок ткани, с глубоким круглым вырезом, донельзя стянутом в талии, выставляющем напоказ и подчеркивающем все ее вторичные половые признаки, таком тесном внизу, что облегающие ее округлый зад трусики, проступая под тканью платья, выглядят выпуклыми, словно подгузник; с голыми ногами в алых атласных туфельках на непростительно высоких шпильках, которые покажутся еще выше (так предполагалось), когда их тени заиграют на спинах кретинов! Волосы ее были обрызганы блестящим лаком и неистово взъерошены. По пути в студию она подобрала себе добрую кирпичную стену, насквозь пропитанную лондонским дымом и сыростью, подошла и прижалась к ней филейными частями. Платье было ручной работы, из дралона и трексета, притом его явно шил мужчина (или мужчины), имея в виду других мужчин. Она намеревалась пройти этот путь до самого конца, чтобы испытать свое мужество, чтобы аж дух захватило…