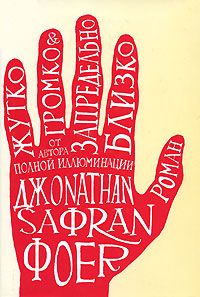

Джонатан Фоер - Жутко громко и запредельно близко

годовые кольца стволов, составленные из букв, я прождал долго, я увидел твою мать в одном из окон второго этажа, она была еще совсем девочка, она поймала мой взгляд, но Анны я не увидел. С дерева слетел лист, он был желт, как бумага, пора было домой, а потом, на следующий день, меня опять потянуло к ней. Я пропустил занятия, не заметил, как до нее дошел, так старался спрятать лицо, что растянул шею, по пути моя рука чиркнула по чьей-то встречной руке — сильной, надежной, — и я попытался представить того, кому она могла принадлежать: фермера, землекопа, плотника, каменщика. Подойдя к ее дому, я обошел его и спрятался за задним окном, вдали прогрохотал поезд, люди приезжали, уезжали, солдаты, дети, окно дрожало, как барабанная перепонка, я прождал весь день, может, она уехала, может, у нее дела, может, она скрывается от меня? Когда я пришел домой, отец сказал, что его вновь навещал ее отец, я спросил, почему он запыхался, он сказал: «Дела все хуже и хуже», я подумал, что мы с ее отцом могли разминуться сегодня на улице. «Какие дела?» Не его ли сильная рука чиркнула о мою руку? «Все. В мире». Узнал он меня, или шляпа и опущенная голова это предотвратили? «С каких пор?» Быть может, его голова тоже была опущена. «С самого начала». Чем упорнее я старался не думать о ней, тем больше думал, тем невозможнее становилось это объяснить, я опять пошел к ее дому, по пути между нашими деревнями я ни разу не поднял голову, ее снова не оказалось, я хотел позвать ее, но боялся, что она узнает мой голос, весь мой порыв был следствием нашего мимолетного разговора, на ладони тех тридцати минут уместились сто миллионов доводов, и невозможных признаний, и молчаний. Мне о стольком нужно было ее спросить: «Тебе нравится лежать на животе и смотреть на вещи под коркой льда?», «Тебе нравятся пьесы?», «Тебе нравится, когда ты что-нибудь слышишь прежде, чем увидишь?» На следующий день я пошел опять, дорога была мучительной, с каждым шагом я все больше убеждал себя, что произвел на нее плохое впечатление, или еще того хуже — вообще никакого не произвел, я шел, низко склонив голову, широкополая шляпа надвинута чуть ли не на глаза, если прятать от мира лицо, мира не увидать, и вот почему посреди моей юности, в центре Европы, между двух наших деревень, незадолго перед тем, как все потерять, я врезался в нечто и был сбит с ног. Я не сразу пришел в себя и сперва подумал, что налетел на дерево, но потом дерево обрело очертания человека, который тоже сидел на земле и приходил в себя, а потом я увидел, что это была она, а она увидела, что это был я, «Здравствуй», — сказал я, отряхиваясь, «Здравствуй», — сказала она. «Умереть со смеху». «Да». Как это объяснить? «Ты куда идешь?» — спросил я. «Так просто гуляю, — сказала она. — А ты?» — «Так просто гуляю». Мы помогли друг другу подняться, она смахнула листья с моих волос, я хотел коснуться ее волос, «Вообще-то нет», — произнес я, еще не зная слов, которые скажу, но страстно желая, чтобы это были мои слова, желая, как никогда раньше, выразить свою суть и быть понятым. «Я шел тебя увидеть». Я сказал: «Я уже шестой день хожу к твоему дому. Почему-то хотелось еще раз тебя увидеть». Она молчала, я выставил себя на посмешище, это нормально — не разбираться в себе, и тут она засмеялась, никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сильно смеялся, смех вызвал слезы, слезы — новые слезы, тогда и я засмеялся от глубочайшего и всеобъемлющего стыда: «Я шел к тебе, — повторил я, точно затем, чтобы ткнуться носом в собственное дерьмо, — потому что хотел снова тебя увидеть». Она не унималась. «Теперь понятно», — сказала она, когда снова смогла говорить. «Что?» — «Понятно, почему все эти шесть дней тебя не было дома». Мы перестали смеяться, я вдохнул в себя мир, поставил его с ног на голову и выдохнул обратно в форме вопроса: «Я тебе нравлюсь?»

Он сказал 9:38, он был очень похож на меня, я увидел, что он это тоже заметил, мы одинаково улыбнулись — улыбкой узнавания себя в другом, сколько у меня двойников? Совершаем ли мы одни и те же ошибки или кто-то из нас сумел-таки их избежать, пусть не всех, но некоторых, двойник ли я? Сам себе сказал время и теперь думаю о твоей матери, какая она молодая и старая, как носит деньги в конверте, как в любую погоду мажет меня защитным кремом от солнца, как чихает и говорит: «Чтоб я была здорова», чтоб она была здорова. Она сейчас дома, пишет историю своей жизни, пока она стучит на машинке, я ухожу, не ведая о содержании грядущих глав. Это я предложил и в тот момент был очень собой доволен, я подумал, что, может, ей следует выражать себя, а не выстрадывать, может, таким образом она хотя бы частично избавится от своей страшной ноши, она жила механически, ничем не увлекалась, ни о ком не заботилась, ни к чему не прикипала душой, она помогала в магазине, потом приходила домой и сидела в своем кресле, пялясь в журналы, не в них, а сквозь них, не желая отрясти прах с плеч. Я достал из шкафа свою старую пишущую машинку и организовал ей рабочее место в гостевой спальне, там было все необходимое: карточный столик в качестве письменного, стул, бумага, какие-то стаканы, графин с водой, электроплитка, какие-то цветы, крекеры, не идеальный рабочий кабинет, но вполне приемлемый, она сказала: «Но ведь у нас там Ничто», я написал: «Разве есть более подходящее место, чтобы писать историю своей жизни?» Она сказала: «У меня глаза паршивят», я сказал, что глаза у нее еще очень даже ничего, она сказала: «Еле-еле фурычат», закрывая их пальцами, но я знал, что ей просто неловко от моего внимания, она сказала: «Я не умею писать», я сказал, что тут нечего уметь, пиши, как сердце подсказывает, она опустила руки на машинку, точно слепая, впервые ощупывающая чье-то лицо, и сказала: «Я не знаю, как этим пользоваться», я сказал: «Просто бей по клавиатуре», она сказала, что попробует, и хотя я с детства знаком с пишущей машинкой, сам только пробовать и могу. В следующие месяцы было так: она вставала в четыре утра и шла в гостевую спальню, звери устремлялись за ней, я приходил сюда, мы не виделись до завтрака и потом, после работы, вновь расходились, чтобы встретиться уже только перед сном, волновался ли я за нее, за то, что свою нынешнюю жизнь она проводит в своей прошлой жизни, нет, я не мог на это нарадоваться, я помнил все, что она должна чувствовать, бодрящую лихорадку созидания, из-за двери до меня доносились звуки творчества, буквы, впечатываемые в бумагу, страницы, выезжающие из каретки, прошлое, в кои-то веки ставшее лучше, чем оно было, ставшее идеальным, исполненным смысла, а потом, как-то утром этой весной, после своего многолетнего затворничества, она сказала: «Хочу тебе кое-что показать». Я пошел за ней в гостевую спальню, она указала в направлении карточного столика в углу, на котором между двумя одинаковыми по высоте стопками бумаги стояла печатная машинка, мы подошли к нему вместе, она дотронулась до всего, что было на столе, а затем протянула мне левую стопку, она сказала: «Моя жизнь». — «Твоя жизнь?» — спросил я пожатием плеч, она постучала пальцем по странице: «Моя жизнь», я пролистал несколько страниц, их было, наверное, около тысячи, я отложил стопку, «Что это?» — спросил я, приложив ее ладони к тыльным сторонам своих рук и затем сбросив их, повернув свои руки вверх ладонями, «Моя жизнь, — сказала она с гордостью. — Я восстановила ее вплоть до этой минуты. Только что. Зато теперь я за собой угналась. Вот моя последняя запись: «Сейчас покажу ему все написанное. Надеюсь, ему понравится». Я взял стопку в руки и снова начал листать, стараясь найти страницу, на которой она родилась, ее первую любовь, как она в последний раз видела родителей, я и Анну хотел найти, все искал и искал, я порезал указательный палец, оставив крошечный алый след в виде цветка на странице, где мне следовало увидеть, как она с кем-то целуется, но увидел я только вот что:

Мне захотелось плакать, но я не заплакал, а, наверное, надо было бы, надо было утопить нас в той комнате, избавить от страданий, нас обнаружили бы плавающими лицами вниз среди двух тысяч чистых страниц или похороненными под соляными кристаллами моих испарившихся слез, я вспомнил (только тогда и слишком поздно), что давным-давно вырвал из машинки печатную ленту, это был акт возмездия, я мстил машинке и мстил себе, я вытягивал ее, как кинопленку, разматывая сохраненный ею негатив — будущие дома, которые я создал для Анны, мои безответные письма, — будто это могло спасти меня от реальности. Но хуже того — как это выразить словами? пиши! — я осознал, что твоя мать не видит этой пустоты, она вообще ничего не видит. Я знал, что у нее неважно со зрением, она часто стискивала мою руку во время ходьбы, я слышал, как она говорила: «У меня глаза паршивят», но считал, что это лишь еще один повод ко мне притронуться, очередная фигура речи, почему она не позвала на помощь, зачем были все эти журналы и газеты, если она их не видела, может, это и было ее зовом о помощи? Может, поэтому она так вцеплялась в перила, отказывалась при мне готовить, переодеваться, открывать двери? Может, для того и держала под рукой всякое чтиво, чтобы больше ни на что не смотреть? Я столько всего написал ей за эти годы, а выходит, ни слова не проронил? «Прекрасно, — сказал я, гладя ее по плечу особым, выработанным между нами поглаживанием. — Просто прекрасно». — «Не томи, — сказала она. — Скажи, что ты думаешь». Я приложил ее руку к своей щеке, я наклонил голову к плечу — в контексте того, о чем мы (в ее представлении) разговаривали, это значило: «Не читать же мне это наспех. Я возьму в спальню и прочту неторопливо, внимательно, твоя жизнь иного не заслуживает». Но в контексте того, о чем (в моем представлении) был этот разговор, это значило: «Я тебя предал».