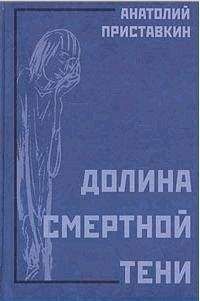

Анатолий Приставкин - Рязанка

— Поросеночка! Поросеночка купим, он молочный на рынке-то за сотни полторы выйдет, а вырастет во… Боров! Сала на год!

Я кивал, обласканный равным со мной отцовским разговором.

— Два пуда… Конечно!

— Кур! — вскрикивал отец и уже наливал себе, а мне не наливал. — А может, гусей или индюшек? А? У индюшек мясо сладкое… Вот наша помещица в Белом Холме индюшек держала… А?

— Индюшек…

— И потом собачка нужна! Маленькая, чтобы не тратиться на корм, но злая… Маленькие, они всегда злые, учти!

— Да, собачка, пап…

В отце проявился мужик, соскучившийся по земле. Это было понятно. Не напрасно, видать, придя с фронта, корпел он на должности вовсе не своей, на домоуправской, как последний писаришка, выжидая звездного часа. Бумаги, кучи бумаг, каких-то справок, актов. Занюханная контора в полуподвале на улице Смирновской, в Люберцах, заляпанные чернилами столы, и вечные посетители, печати, ручки, справки…

А все ради этого счастливого мира возрождения: домика, сада, семьи.

Отец, еще поддав, тыкал пальцем в книгу, где на сереньких страницах были нарисованы плодовые деревья и кусты:

— «Папировка»! Во — читай!

Я отыскивал страницу с названием «папировка» и начинал медленно, со вкусом читать: «Это летний сорт яблони, созревает обычно в конце июля, начале августа. На одном дереве в пору зрелости может быть до полутора-двух центнеров спелых плодов».

— Два центнера! — кричал отец, привставая и заглядывая в книжку. — Эх, варенья наварим… А то и компота насушим… ви-та-мин! Но ты читай! Читай!

И я читал про «пепин шафранный» и про «штрефлинг», и про «бельфлёр-китайку», которая нам особенно почему-то нравилась. И про малину, и про крыжовник, и это были золотые часы нашей начинавшейся семьи, которая так и не состоялась.

Но я тогда еще верил (как верил), что скоро, совсем скоро станет тут широкий, раскидистый, листоголовый, заложенный в доброе время сад!

Году в восьмидесятом сестренка переезжала в новую квартиру, она позвала меня, чтобы я посмотрел в сарае бумаги, и там, кроме писем, я наткнулся на план нашего сада, набросанный наспех в далекий осенний день сорок седьмого года.

На плане были начертаны четырнадцать кружочков, по семь в ряд, тропинка между ними, крыжовник у края участка и малина за сараем.

Но вместе с этим листком попал еще один, с изображением собаки. Нарисована собака карандашом. И хоть нарисована неумело, но узнать можно, что это собака и что она не сидит, а лежит, раскидав уши и закрыв глаза: лапки разбросаны в стороны, пасть открыта.

Вспомнил — Джек! Это был мой первый в жизни щенок Джек, отец почему-то прибавлял Сидорыч. Это когда он выпивал и был покладист, добродушен.

А вообще-то сад посадили, а отец пропал, надолго пропал, а я остался один в холодном пустом доме.

По утрам через наш участок проходили школьники, так им удобно было сокращать в школу дорогу, и уже через месяц наши яблоньки все до одной были обломаны. Я поднимался на работу раненько, в шестом часу, но в те времена, когда я болел, я выходил в сад и вставал поперек потока, поперек тропы в школу.

Они шли группами и поэтому были сильней меня. И когда я просил их: «Ребята, не трогайте! Это же саженцы! И это же «папировка»! Это же «штрефлинг» и «бельфлёр-китайка!». Они смеялись, оглядываясь на меня как на дурачка, и ломали на моих глазах хрупкие ветки. Они бы и остальное повыдергивали, но земля была промерзшей и не поддавалась.

Сад пропал, погиб.

Но я тогда еще во многое верил.

И когда весной крошечные обломки вдруг зазеленели и пошли в стебель, я возродился, я понял, что сад не убит и что будут у нас в семье яблоки на варенье и на компот.

Сад — это единственное, что у меня тогда было. Работа за сорок километров не в счет. Сестренка уже как бы существовала не в моей, а чужой жизни, я не видел ее годами, у нее были свои интересы, как и у отца.

А у меня не было во всей Ухтомской ни одного приятеля, ни одной близкой души.

Кроме… сада. Да и то насмерть израненного.

Однажды я вышел на улицу и пошел искать себе друга. Я обошел весь поселок, побывал около заброшенного пруда, около пивнушки, где толпилась пьяненькая добродушная публика, и в тот грустный день кто-то ударил меня пивной кружкой по голове.

Я заплакал и ушел. Даже пожаловаться было некому.

Когда я возвращался к себе домой, хотя это уже не был дом, а было просто пустое помещение, где я, согнувшись на диванчике, прямо в валенках и пальто спал, не имея сил разжечь печку, я увидел Джека. Он сидел неподалеку от сарая и будто меня ждал. Он сам пришел и нашел меня… И так мы стали жить вдвоем.

Ну, а дальше вот что случилось. Отец, появившийся, как всегда, неожиданно и пьяный, вытолкал щенка на холод и приказал настрого держать его на дворе.

— Собака должна быть собакой! — сказал он.

Я видел, как мерзнет мой дружок, как он просится ко мне, поскуливая у окна. Он был крохотный еще, но вполне сообразительный, и стоило мне его позвать через форточку, он бежал к дверям, понимая, что я появлюсь именно там.

А потом его пришибли, ударив ногой в живот. Ударить могли и школьники, хотя Джек еще не умел на них лаять, он едва подтявкивал, убить по пьянке мог и сам отец.

И когда Джек издох, я остался опять один.

Вот тогда я взял лист бумаги и нарисовал Джека, желая сохранить о нем память. Я не только сделал карандашный набросок, но и описал его внешность, и на листе внизу стояло: «Шерсть рыжеватая, носик черный, а брюшко белое, а ушки в черных обводках».

Я закопал Джека в снегу, а когда наступила весна, перенес крошечный посеревший трупик под вишню, расстраиваясь, что он прожил свои четыре месяца в самые что ни на есть холода; он родился зимой и умер зимой, не узнав, что такое летнее тепло.

С чувством странным я рассматривал наивный рисунок с Джеком и этот, на удивление сохранившийся, план моего будущего сада. Наверное, они много для меня значили, вот и сохранились и долежали вместе до сих пор.

Сразу вспомнились все мои садовые страдания, ведь осенью опять пошли школьники, протоптав первую тропку через мой, возрожденный мной сад. И тогда я поставил крошечный заборчик на их тропке. Из каких-то, не помню каких, прутиков, жердочек я соорудил, конечно, загородку, но ее тут же раскидали. Тогда я воткнул железки, принесенные со свалки, и железки тоже разнесли.

Я боролся, как мог, за свой сад, хотя знал, что моя борьба бессмысленна. Мне ли, детдомовцу, не знать, какая это неуправляемая разрушительная сила: ребятня, дети, орда детей, прущих напролом там, где она не привыкла встречать сопротивления.

Они меня даже ни разу не избили! Они шли сквозь меня, как сквозь мой участок, не обращая внимания. И опять от сада остались лишь торчащие из мерзлой земли кончики палок… Слава Богу, их закрыло снегом.

Однажды появился отец — трезвый, почти трезвый. Озираясь и будто бы не узнавая собственного участка, он прошел домой и спросил недоуменно, но добродушно: «А где же сад?»

Я ему не ответил.

В тот вечер он не пропал из дома, а достал пол-литру, потом растопил печь, много дней нетопленую, и, удивляясь, как это я сплю в валенках и в пальто, заставил все с себя снять.

— Конец грязной жизни, — сказал он, наливая в кружки зелье. — Мы будем жить иначе… То-лик! Теперь-то заживем!

Я не хотел пить его отраву, а на отца смотрел с недоверием: сейчас напьется и уйдет! Как же он может не уйти, если всегда уходил! Всегда!

Нет, было однажды, когда я вернулся с работы, а в доме сверкали лампы, зажженные повсюду, и сидела какая-то женщина. Сперва я даже обрадовался: обычно, возвращаясь домой и завернув на нашу улицу, сразу угадывал наши окна, и обычно они были темны. Холодная чернота проникала в мое сердце, и каждый раз с отчаянием я понимал, что лучше бы мне сюда не возвращаться совсем. Приду, в доме заледенело, а печку растопить сил нет, да и дров нет, и, натянув на себя матрац с головой, я, голодный, забывался до пяти утра. В пять — на работу.

Так вот, был день, когда я увидел, что окна сверкали по-праздничному, и помню, что побежал, спотыкаясь в темноте, на их теплый зов.

Но отец не пригласил меня в комнату, где они сидели вдвоем с этой женщиной. Я тогда расположился в прихожей и стал стучать молотком. Они там смеялись, выпивали, а я все стучал, будто забивал гвозди. Отец вышел, спросил: «Чего стучишь?» «Ничего», — сказал я, а сам продолжал стучать.

Глупо, конечно, что я так протестовал, теперь-то я понимаю.

На этот раз отец никуда не торопился.

И я хватил из кружки и растаял, и напряжение мое, и ожесточенность моя пропали, растворились в горячем чувстве благодарности к отцу за то, что он вдруг появился! Что он не торопится!

А я был ласков, как мой щенок Джек: если даже меня окликали через форточку, я с готовностью бежал к двери.

— Вот, мачеха, — говорил отец и смотрел на меня, будто испытывая свои слова, каковы они на слух и как я их восприму. — Баба что надо… Молодая, ребенок свой, но это лучше. Горячей держаться будет… А тебе к рождению аккордеон! А?