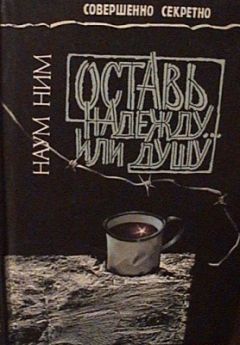

Оставь надежду... или душу - Ним Наум

Все это на зверином уровне, не упаковывая в слова, ощущал любой из арестантов в разной степени, боясь возможных последствий или радуясь неожиданному разнообразию — все в зависимости от способностей фантазии, от умения представить более или менее отдаленное будущее и от привычки жить, забирая все свое немедля или проживая сегодняшний день с учетом и следующих. А у Вадима сейчас не было ни фантазии, ни опасений — только нетерпение, да с подхлестом резкой боли в брюхе, крутящей его волчком… Ну можно ли быть таким невезучим?..

Дежурный размеренно колотил в кормушку, и монотонный равномерный лязг заполнял пространство камеры, больно тыкаясь в уши, даже изменяя биение сердца, которое подстраивалось под этот грохот.

Наконец лязгнула, приоткрываясь, кормушка, и дежурный, присев на карточки, взмолил в узкий просвет:

— Командир, ассенизатора пришли — толкан забит.

Несколько слов, серых, без интонаций даже, расслышать нельзя было, но дежурный завопил тут же в захлопывающую щель:

— Козлы вонючие! Волки! Менты поганые! Ассенизатора давай, педерасты!..

Вопль взвился взрывной яростью к потолку и завис там бесполезно.

— Чего он сказал? — спросил Берет. — Пришлет?

— Сказал, что ему на…ть… Что он еще скажет?

— Начальника требуем, — не предложил даже, а решил Матвеич.

— Начали, — кивнул Пеца.

И началось.

Несколько человек подскочили к двери и вместе с дежурным в азарте колотились в железную ее обшивку; неразборчивые крики, ругань, резкий свист — в клочья раздиралась смрадная пелена, затянувшая камеру, и разодранные лохмотья кружили в поднятом невероятном шквальном вое. Шум этот не утихал, а все держался на невозможном каком-то уровне, и отдельные голоса, свисты, вопли были неразличимы в нем. Шум этот вселял в тело азарт жизни и движения: каждый ощущал чуть ли не гордость от того, что он частичка этого грозного шквала. Грохотало уже и в других местах по проделу — это соседние камеры, не зная еще, что происходит, поддерживали веселым гомоном протестующую «девять-восемь».

Лязга кормушки не слышно было, но оттуда потянуло свежим воздухом, и шум утих, не исчезая полностью, а живя еще глуховатым ропотом в углах камеры.

Из кормушки торчали две головы и кое-как умещались три погона: два — с красной полосой вдоль, а один — чистый, видно, дубак позвал старшего коридорного, однако разобрать, к какому погону приставлена какая голова, в тесноте кормушки не было никакой возможности.

— А ну, прекратить шум, — выбросила одна голова.

«Начальника зови! Начальника! Жаловаться будем!» — в несколько голосов дыхнуло из камеры. — «Прокурору жаловаться будем… начальнику», — вразнобой летело из углов.

— Долбал я начальника, — выплюнула белобрысая голова.

— Долбал я вашего прокурора, — поддержала чернявая и, поискав внутри чего-нибудь повнушительнее, уже в захлоп кормушки плеснула, — не утихнете — «скорую помощь» вызову, мрази.

Об этом все время помнили. Старались забыть, но помнили всегда. Пара десятков мордоворотов, да с десяток овчарок, да баллончики с «черемухой», да полуметровые дубинки, по одной у каждого, — это и есть «скорая помощь», бригада усмирения, которая вызывается кнопкой с любого поста.

— Вызовет, что ли? — Голос Голубы подрагивал, но не страхом — это чувствовалось, — а с трудом сдерживаемой злобой.

— Вряд ли, — протянул Матвеич, — это ночью они сразу вызывают, а днем мимо начальника, видимо, нельзя. Думаю, что каждый такой вызов — ЧП у них, и регистрируется где-то, и днем мимо начальства не решатся… Мы ведь начальства и требуем.

— Б-блефуют волки, — согласился Пеца.

— Если что — со шконок не слезать, а наоборот: на самый верх все — там не достанут. А если начальник будет и кто слово не так вякнет, кто поможет им хату под пресс кинуть — придушу падлу… — Берет уверенно взял инициативу, выбравшись в проход и оглядываясь по сторонам с веселым бешенством. Потом подмигнул Матвеичу, — где наша не пропадала?.. — и, впрыгивая на свою шконку, бросил хлестко: — Шумим, мужики.

Недавний шум не погиб бесследно, жил еще в общем возбуждении, во взвинченной издерганности движений, в незабытом еще восторге слитной могучей общности, и все это готовым горючим легко вспыхнуло и взрывно ухнуло по ушам новой волной, перекрывающей силой прежнюю, и, хоть услышать этого нельзя было никак, но явно чувствовалась обрывная замершая тишина по продолу.

Вадим замолчал, переводя дух, но от его вынужденного молчания не стало тише ни на йоту. Он видел беззвучно раскрывающиеся рты, беззвучно колотящуюся под мелькающими ногами решетку окна, беззвучно вбиваемые в железо шконок металлические кружки — нельзя было ни звука выделить из заполнившего все камерное пространство грохотогама. Вадим собрался с силами и заорал, но и своего голоса не услышал, а чувствовал только, что именно этого вопля ему и не хватало: вся его жалость к себе, к своей загубленной жизни, все несогласие его с целым миром, которому дела не было до погибающего Вадима, вся ненависть к каждому виновному в его несчастьях, в том, что ему плохо — Господи! Как плохо! Сделай же что-нибудь, Господи! Я же не могу больше, не могу-у-у… — все это вбирал в себя Вадимов вопль, вымывая из тела вместе со слезами, которых никто не видел, до которых никому не было дела; все это швырял Вадим в лицо своим врагам — сокамерникам? тюремщикам? забывшим его друзьям и подругам? самому Богу?.. — всем.

Шумовая волна ослабла, оставляя у двери свободное пространство, и это пустое пространство быстро катило по камере, заполняясь с другой стороны грохотом запоров и скрежетом раскрываемой двери.

В замершую камеру вплыл через дверной проем потный капитан — ДПНСИ (дежурный помощник начальника следственного изолятора), без фуражки, с закатанными по локоть рукавами форменной рубахи — красная повязка дежурного от этого сбилась чуть ли не к плечу, — с отстегнутым и болтающимся на заколке галстуком и не умещающейся в расстегнутом вороте багровой шеей. За ним толпились в дверном проеме офицеры, ухмылялась знакомая рожа кума — все с дубинками: дальше в продоле маячили любопытствующие дубаки.

— Гражданин начальник, в камере девять-восемь — шестьдесят пять, то есть шестьдесят шесть человек. Дежурный — Антипов. — Дежурный, поддерживая трусы, стоял в проходе.

— Па-ачему нарушаете? Па-ачему не встаете? Встать всем, мрази! Па-ачему голые? На дежурного рапорт… — Кум услужливо записывал, а капитан продолжал выстреливать: — Я кому приказал — вста-ать как положено!.. Одеться как положено!..

На шконках зашевелились — уже не лежал никто, но и в проход никто не спускался, только Матвеич в трико и рубашке незаметно как-то оказался рядом с дежурным.

— Разрешите обратиться, гражданин ДПНСИ. — Матвеич выждал только, пока мутный взгляд капитана поймает его в фокус. — Если они все сюда повылазят, они нас с вами затолкают совсем — народу и много слишком, и народ все не больно воспитанный, не вам чета.

— Кто такой? — заорал капитан. Кум уже склонился, нашептывая.

— Осужденный Аронов, статья 153, пять лет усиленного, — оттарабанил Матвеич.

— А, антисоветчик… Опять бунтуешь? Рапорт на него!..

— Так толкан забился, гражданин начальник, мы — сантехника, а они нам — матюгами… — всунулся дежурный.

— Я, что ли, толкан вам чистить буду? Дежурный, почему толкан забит? Видно, кормят вас, мразей, без меры — толкан не выдерживает… — Свита готовно захохотала.

Капитан начал поворачиваться к выходу. И со всех сторон загремело: «хоть сам чисть», «собаки», «пусть холуи твои почистят», «тебя бы так кормили»…

— Ма-алчать! — заорал капитан, багровея. — Записать нарушение на камеру: голые, спят — лишить на неделю прогулки! Кто еще недоволен — выходи!

— Разрешите последний вопрос, гражданин ДПНСИ. — Матвеич почтительно стоял перед начальником. — Если вся камера откажется от пищи и начнется разбирательство, нам можно будет сказать, что все эти беспокойства из-за того, что вы отказались выслушать наши жалобы?