Жак Шессе - Скидка

Обзор книги Жак Шессе - Скидка

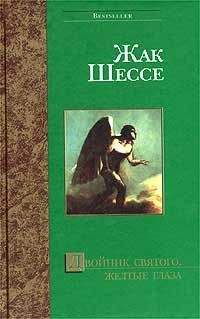

Жак Шессе

Скидка

К счастью, выбора нет.

Ван Гог***

Сегодня я уже больше не пастор, а если это и произошло, то от того, что я был слишком верующим. Вот как все началось. Я притворился безумным: так они считали. Всходя на кафедру, я кричал собравшимся прихожанам: «Мне это не по силам! Я недостоин!», и после двух-трех номеров подобного рода приходской совет вызвал меня, были сделаны соответствующие выводы и приняты соответствующие решения. Но не слушайте, что обо мне говорят, это все не в счет, слушайте только меня, меня одного, все, что произошло, – произошло между мной и Богом. И я хочу, чтобы вы знали это.

– А мы, – спрашивали прихожане, – мы в счет?

– Ну да, вы наши, само собой, Бога и мои, но именно между мной и Им ведется игра. Это как с четой сумасшедших: один должен непременно сдохнуть, и этот один – разумеется, я.

Словом, я больше не пастор и все свободное время предоставлен себе самому и гуляю. Они-то считают, что я брожу по местам своих преступлений. Раньше было легче: пока еще водились деньжата, я садился в поезд, ехал куда хотел, даже наведался в некоторые свои бывшие приходы. Надо было видеть лица новых пасторов, когда я стучался в двери их домов, которые прежде занимал! Но служители Бога относятся друг к другу с уважением, и они были вынуждены впускать меня и показывать мне дом…

– Книги я разместил здесь, прихожан принимаю там. А как вам ваш новый дом?

– У меня больше нет дома. Я больше не пастор.

– Вы к нам надолго?

– Посмотрим. Гуляю. Дышу воздухом.

Ни выбирать, ни решать не приходилось. Независимо от того, были ли у меня деньги на билет или же приходилось готовиться к пешему переходу, всегда находился кто-то, кто подсаживал меня и подвозил до другого дома, в котором я когда-то тоже проживал в качестве пастора.

Самым тяжким для меня была встреча с моими храмами, в которых я проповедовал, страдал от излишней веры, превращался в невменяемого и кричал, что не могу взойти на кафедру и свидетельствовать от Его лица, потому как сам в сотни раз более недостойный, грязный и наполненный нечестивыми мыслями, чем любой из разбойников с Голгофы. Так это всегда начиналось, мне нравилось проповедовать, свидетельствовать, вещать, я даже набрасывал в блокнот обрывки того, что собирался провозгласить. Много времени на подготовку у меня не уходило, я чувствовал себя довольно закаленным в вере и любящим Бога, чтобы записать за Ним то, что он желал передать через меня другим. Словом, был я доверчив и совершенно счастлив, к тому же уверен и в себе, и в своем жизненном пути, потому как в сердце своем носил покой, а в душе – меч веры. Те, кто общался со мной в то время, уходили от меня более укрепленные в своей вере и в своей душе. Любовь моя к Богу была без изъяна, да и сам я был создан без изъянов, по образу и подобию Божию. Говорить о Нем, прославлять Его – это вселяло в мои уста такие речи, от которых я и сам с каждым днем все больше воспламенялся.

Но по мере продвижения в возрасте сомнение поселилось в моем мозгу. Обратите внимание, не в сердце зародилось зло, не в тайниках души! Может ли такое быть, что именно я свидетель? – все чаще закрадывалось в мой мозг. – Я, погруженный в свою паству, привинченный к кафедре, как какой-нибудь тупица-хозяйчик к своему лабазу. Что-то начинало меня тревожить, выворачивать из освоенной колеи, гнать, как ненасытного паломника. Преодолеть себя, переместиться в свои другие «я», как бы отбросить слишком прекрасные либо чужие одеяния, дабы узреть свою кожу – подлинную одежду человека. А заодно поменять и место, пуститься в путь. «Какой непоседа, – говорили про меня, – его так и тянет в иные края, вы только посмотрите на этого безумца, и это наш пастор!» И позже: «Этим и должно было кончиться: он начал вопить, устраивать представления перед тем, как взойти на кафедру, надрываться, корчиться, так что жалко смотреть, обзывать себя самыми непотребными словами, орган и тот был не в силах заглушить его. «Не могу, – кричит, – не могу!» И падает к нашим ногам как подкошенный, а потом пропадает на несколько дней».

Это они обо мне. Это я брожу, не находя себе места. Я не спрашиваю Того, Кого так любил, что Он думает о моих блужданиях и людях, с которыми я сталкиваюсь в пути. Я стал встречать немало людей, особенно женщин, не из лучших, конечно, чей грех интересовал меня как тяжкая тайна, которую можно познать, переместив мое тело поближе к их вине. Ты знаешь, что я говорю истинно, Ты, Которого я утратил из-за слишком большой любви. С этими женщинами, бывало, я словно брал самого себя поперек тела и нес себя им, а они с улыбкой поджидали меня в своих постелях. Затем я избавился от этих глупостей и снова принялся бродяжничать. Когда в мыслях один Ты, нелегко приобщиться к обычной жизни.

Но как утратить Тебя в себе? Бродить еще более одинокому, чем Иона во чреве китовом[1]. Тот по крайней мере прятался от Тебя или хотел этого, тогда как я Тебя утратил, поскольку считал себя не способным принять Тебя. И высказать Тебя. Это подступало словно приступ удушья. Я поднимался на кафедру и только открывал рот, как мне начинало не хватать воздуха, я задыхался, бил руками, как выброшенная на берег рыба бьет хвостом, и только и мог выдавить из себя: «Не могу! Не могу!»

– Но чего вы не могли?

– Словно молния поражает меня. Я весь дрожу, хватаю ртом воздух, хочу прокричать о своей вере и задыхаюсь и больше не верю, объятый головокружительным движением, в которое ввергает меня эта самая вера. До этой ужасной минуты, воспевая Тебя, я думал, что люблю Тебя, бездна открывалась у ног моих при воспоминании о моей лжи.

– А молитва? Вы ведь молились, не так ли? Только не говорите, что не молились. Не причиняйте нам страдание – знать, что вы отринули Его.

– Я молился вначале, до того, как осознал свое ничтожество: я не достоин говорить с Ним, ибо это была бы ложь.

– Но вы не лгали? Вы молились!

– Разрыв между тем, что я Ему говорил, и растущим страданием… Может быть, это и есть – сходить с ума. Знать, что ты глупец, и пошатнуться под ударом сожаления о нечестивой любви к Нему.

Как-то, зайдя в одну из церквей, где я когда-то служил, я столкнулся на паперти с одной из тех, с которыми соприкоснулся телом во времена моих начальных блужданий по округе. Я думал, что уж отделался от их влияния, и собирался пройти мимо, но не смог и бросил на нее украдчивый взгляд: всем своим видом, всем своим телом призывала она меня, и я поддался на этот зов. Тебе известно: после этого от меня уж ничего не осталось. Звали ее Глория. Ты знаешь ее, ну та самая Глория, потаскушка, конечно, вся слава Тебе, Воскресший, а не ей[2] – и тут я обкрадывал Тебя в словах, как обкрадывают короля в детских сказках, похищая корону. Год провел я с Глорией, прячась от Тебя, убегая Тебя.

– Ты больше не проповедуешь? – спрашивала она. Она-то по-настоящему любила Тебя и хотела того же и от меня.

– У меня страх перед словами, которые отсекают меня от Него.

– Ты больше не поднимаешься на кафедру, чтобы попытаться, испытать себя?

– Меня мучают головокружения. Когда я на кафедре, я ощущаю себя слишком ничтожным, малостью, песчинкой, я вижу Его и не могу говорить.

– А если я помогу тебе подняться туда?

– Глория, Глория, слава тебе, возможно, я похищаю Его в твоих объятиях, возможно, обретаю Его в них, Ему предстоит сказать, потерял ли Он меня.

– Он никогда никого не теряет. Вспомни.

– У меня больше нет памяти. Я больше ничего не знаю.

Я покидал ту, что задавала слишком много вопросов, или, если хотите, мое тело перемещалось к другой. Глория возвращала меня к себе. С ней я теребил свою рану.

– «Я твой навоз»[3], – цитировала она Писание (она делала это по поводу и без повода). – Ты Иов, ты лежишь на мне, грязной, ты несчастнее меня.

С некоторого времени в доме стали появляться предметы и продукты, происхождение которых было мне неведомо, но я и не задавался вопросом – Господь добр к нам, он заботится о нуждах своих созданий. Хлеб, мясо, яйца, как и изысканное вино, красивые предметы – канделябры, посуда и даже картины в рамах: я любовался всем этим, ласкал взором красоту, запросто садился за стол и ел хлеб и пил вино, которыми Господь наделил своих детей. «Боженька добрый», – пелось в песенке в годы моего детства.

Позже Глория забыла на столе бумажник, а в нем связку крупных купюр, какие-то адреса на клочках бумаги, множество имен, ничего мне не говорящих. Ниспошли мне неведение, Господи, и пусть я буду доверчив, как придорожная трава. Беспокоится ли трава о дожде? Или о солнце? Знает трава: будет у нее и то, и другое. Словом, я пребывал в неведении и возблагодарял Господа за это.

Она найдет лучшее применение этим деньгам, чем те богачи, у которых она позаимствовала, говорил я себе. Так пусть же блага сего мира принесут пользу, ведь они даны свыше. Да, я еще мог потешаться! Развлекаться с помощью теологических построений! «И когда насмеялись над ним…»[4] Нелегко давались мне эти развлечения!