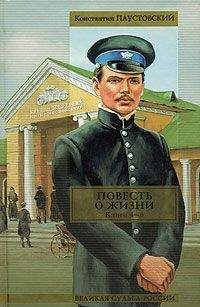

Константин Паустовский - Том 4. Повесть о жизни. Книги 1-3

— О-о-о! — сказал он. — Да, да! Каждый пережил это! Я вас понимаю. Мечты, мечты! Нет! — вдруг крикнул он. — Море — вот оно где, мой друг!

Он снял кепи с золотым шитьем и показал на седую, стриженную ежиком голову.

— Здесь волшебные ночи под экватором! Все бенгальские закаты! Запах корицы и вся прочая чепуха. Здесь! У вас болезнь, молодой человек, но я не знаю от нее никаких лекарств. Поэтому рад видеть вас у себя на борту.

Он быстро повернулся и побежал по палубе к капитанскому мостику.

Врач смотрел ему вслед с насмешливой, но учтивой улыбкой.

— Вот такой у нас капитан, — сказал он. — Великолепный гасконец. Итак, до послезавтра.

На следующий день я угощал Липогона обедом в ресторане «Дарданеллы» на Степовой улице.

Собственно говоря, это был не ресторан, а гудевшая от мух харчевня.

Со мной пришли Романин и Николашка Руднев. Оба они были обескуражены моим уходом с поезда и, как это ни казалось странным, совершенно мне не завидовали. Наоборот, они как будто не одобряли мой поступок.

Обед в «Дарданеллах» окончился скандалом. Нам подали рагу из баранины. Мы съели его, но тотчас после этого Липогон подозвал ленивого официанта и сказал ему:

— Позови до нас хозяина.

— Это зачем?

— Не твое дело спрашивать.

Из задней комнаты неохотно вышел заспанный хозяин — тучный человек с зеленоватым лицом.

— В чем дело? — спросил он сиплым голосом. — Если что не нравится, так у меня не ресторан при «Лондонской гостинице». Можете катиться туда, когда вы такие нежные.

— А в том дело, — зловеще ответил Липогон, — что вы, господин Каменюк, подсовываете клиентам тухлую баранину. И тем самым можете отправить их в райские кущи.

— Вы думаете? — иронически спросил господин Каменюк. — Ай-ай-ай! Так-таки и тухлая? У меня баранина — первый сорт.

— А я вам говорю — тухлая!

— Так зачем же вы ее скушали? — с прежней иронией, не предвещавшей ничего хорошего, спросил Каменюк. — Вы же ее скушали до косточки. Да еще и тарелку обчистили корочкой. Не дурите мне голову. Я не цуцик!

— Ах так! Ах, не тухлая у вас баранина? — с каким-то восторгом в голосе воскликнул Липогон. — Тогда покорнейше попрошу вас подать нам еще четыре порции этого прелестного рагу.

Эти слова Каменюку заметно не понравились.

— Вышла уже вся баранина, — сказал он, бледнея. — Нету! Понятно? И ничего я вам больше не подам.

— Придется мне, — с грустью сказал Липогон, — сходить за приставом господином Скульским и дать этому делу законное течение. Так что в случае неприятностей вы на меня не обижайтесь, господин Каменюк.

Каменюк изо всей силы хлопнул по нашему столику ладонью.

— Последнее слово, уходите без скандала. Не нужно мне ваших денег!

Он повернулся к Липогону:

— Чтоб ты подавился теми деньгами, зараза!

Мы так опешили от неожиданного хода событий, что не успели вмешаться. Я все-таки достал деньги и положил их на столик, но я не уверен, что все они попали в карман господину Каменюку. Потому что господин Каменюк гневно швырнул их в сторону Липогона, а тот подобрал их и с великолепным пренебрежением швырнул обратно господину Каменюку. Но количество бумажек, как я успел заметить, было уже меньшим, чем во время первого броска.

— Зачем вы устроили эту дурацкую историю? — спросил я Липогона, совершенно взбешенный, когда мы вышли на улицу.

— А затем, — ответил Липогон, — что вы студенты. У вас ветер в карманах. А Каменюк жиреет на тухлятине.

— Так баранина была же не тухлая!

— Сегодня нет, а завтра да, — невозмутимо ответил Липогон. — Видали, как он закрутился, когда я стребовал вторую порцию. Потому он, собака, думает — может, и взаправду она тухлая эта баранина. Тогда есть вещественное доказательство для полиции. Так лучше от нас отделаться, чем рисковать.

Мы долго обсуждали это событие у себя в вагоне. Вечером поехали на дачу — мне надо было попрощаться с врачами и сестрами.

На даче все были поражены моим поступком. Иные завидовали мне, иные недоумевали. Только Леля молчала, прикусив губу, и ни разу не взглянула на меня.

Мы сидели на темной террасе. Внизу, засыпая, шумел прибой.

Леля больно сжала мне руку и сказала:

— Пойдемте!

Мы вышли в темный сад и начали спускаться к морю. Леля молчала, но крепко держала меня за руку — так ведут провинившегося мальчишку, чтобы его наказать.

Внизу, у самого моря, Леля наконец остановилась. Она тяжело дышала.

— Фантазер! — сказала она. — Авантюрист! Мальчишка! Завтра же вы пойдете на этот лощеный дурацкий пароход и откажетесь. Слышите?

— Почему?

— Как почему? Боже мой! Да неужели вы сами не понимаете! Потому что это не по-товарищески. Потому что это черт знает что! Конечно, гораздо приятнее бить баклуши в этом госпитальном плавучем салоне с кисейными занавесками и раздушенными куклами-сестрами, чем работать в грязи, в крови и разбитых теплушках. Даже Романину, Рудневу и всем вашим товарищам неловко за вас. Будто вы не заметили! Никто, конечно, этого вам не скажет. А я говорю. Потому что для меня это не все равно… Потому что я хочу думать о вас хорошо… И вообще, не спрашивайте меня о том, что вы сами знаете.

— Да я ничего и не спрашиваю.

— И прекрасно! Ну что же? Я жду.

Целая буря поднялась у меня в душе. В чем-то Леля была права, конечно. Но как я мог потерять эту сказочную возможность плаванья, потерять то, чего я ждал так давно, с малых лет своей жизни?

— Нет, — сказал я. — Я не могу отказаться от этого. И все это совсем не так, как вы думаете. Не надо говорить со зла.

— Ну тогда прощайте! — глухо сказала Леля, повернулась и пошла в темноту вдоль белой кромки прибоя.

Я окликнул ее. Она не ответила. Я пошел следом за ней. Она остановилась и сказала холодным и злым голосом:

— Не ходите за мной. Это глупо! И противно. Прощайте. Кланяйтесь вашему новому приятелю, этому… как его… Липогону.

Она засмеялась. Я ждал. Я слышал, как она пошла дальше, потом остановилась, бросила в море несколько камешков, потом, явно издеваясь надо мной, запела:

Я грущу… Если можешь понять

Мою душу доверчиво-нежную,

Приходи ты ко мне попенять

На судьбу мою странно-мятежную…

Я повернулся, поднялся на берег и, не заходя на дачу, пошел пешком в Одессу.

Была очень темная ночь. Ветер шумел в садах. Два раза меня останавливал патруль и проверял документы.

Я вспоминал час за часом все, что случилось, и вдруг со страхом сообразил, что я ведь сам не знаю, хорошо или плохо то, что я делаю. Я сам не знаю этого!

«Что это? — спрашивал я себя. — Духовная нищета? Или болезнь? Или просто нежелание задуматься над собой и своей жизнью? Или трусость?»

То мне казалось, что Леля совершенно права. То, наоборот, я думал, что все, о чем она говорила, — ханжество и притворство. Но почему же тогда Романин и Руднев не смотрят мне в глаза? Что их тяготит? Неужели они решили, что я пустельга? Почему? И кто это выдумал, будто работа на госпитальном корабле — увеселительная прогулка. Нет, я ни за что не откажусь, не сдамся. К черту!

Я заблудился, конечно, и пришел в свой вагон, когда все уже спали. Я был рад этому.

А дальше произошло следующее. Наутро я спустился в Карантинную гавань, но на том месте, где стоял вчера «Португаль», была причалена железная баржа с каменным углем.

Человек, сидевший на борту баржи и чистивший тарань, сказал мне, что «Португаль» снялся ночью и ушел в Трапезунд.

— Как же так? — спросил я растерянно. — Он должен был уйти через несколько дней.

— Бывает, — равнодушно ответил человек с таранью. — Вызвали депешей. Срочно. Дело, приятель, военное. Да он сюда воротится. Ты не беспокойся.

Мне стыдно было возвращаться к себе в вагон, к своим старым товарищам. Но вернуться пришлось.

— Что же вы теперь будете делать? — небрежно спросил меня Романин.

— Ждать, когда «Португаль» вернется.

— Ну что ж, ждите. Дело, конечно, ваше.

С утра я уехал на трамвае в Люстдорф. Мне неприятно было оставаться в вагоне.

В Люстдорфе — скучной немецкой колонии — я провел весь день на берегу моря. Я ничего не ел. Только к вечеру я купил себе десяток абрикосов.

Я решил вернуться в Одессу последним трамваем, но трамвай не пришел. Тогда я пошел пешком. До города было около двадцати километров.

Снова была ночь и ветер. Снова всю дорогу шумели сады и в лицо били семена акаций, вылетавшие из лопнувших стручков.

Мне казалось, что я один во всем мире. Я бы много дал, чтобы сейчас увидеть маму, чтобы она потрепала меня по волосам и сказала: «Ах, какой же ты все-таки неисправимый, Костик!»

Я сел отдохнуть около чугунных кованых ворот какой-то дачи. В каменной ограде была сделана глубокая ниша для статуи, но статуи в ней не было. Я забрался в пустую нишу, сел, обхватив колени руками, и просидел так очень долго. Потом я уснул.