Илья Эренбург - Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца

— Браво! Вот это документ! Как естественно!.. И насчет известного англичанина с усами тоже хорошо: око Москвы. Я вас поздравляю. А теперь отправляйтесь в тюрьму.

— Если «браво», почему же в тюрьму? Я согласен был задержаться, только чтобы не обидеть хозяев, но, конечно, я предпочитаю скакать по открытым улицам.

Но мистер Роттентон больше не слушал Лазика.

В тюрьме у Лазика было немало времени, и, пытаясь смягчить сердце мистера Роттентона, Лазик составил еще несколько писем: Троцкого — Зиновьеву, Зиновьева — мистеру Ботомголау, даже миссис Пуке — мистеру Роттентону. (Последнее изобиловало товарищескими советами.) Однако Лазика не выпускали. Он так увлекся новым занятием, что решил написать кому-нибудь настоящее письмо. Но кому? Фене Гершанович? Нельзя — перехватит Шацман. Минчику? Зачем волновать и себя, и его? Тогда, может быть, Пфейферу? Как-никак Пфейфер был ответственным съемщиком.

Лазик и это письмо передал надзирателю:

— Вот, отошлите, раз у вас не государство, а почтовая контора. Только, пожалуйста, не перепутайте. Оно не Зиновьеву и не Чемберлену. Оно всего-навсего одному анониму.

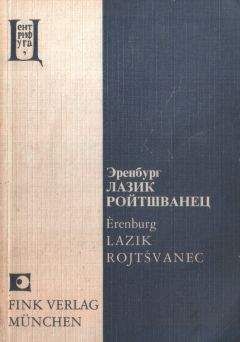

«Дорогой Пфейфер! Я пишу вам из восемнадцатой решетки, так что трудно только начало. Я, кажется, не падаю духом, хоть моя жизнь теперь — один анекдот из репертуара Левки. Как вы говорили: „Человек слабее мухи, и он сильнее железа“. Чем я только не был? Если мне придется теперь заполнить анкету, я изведу пуд казенной бумаги. Я посылаю вам мой портрет одного короткого момента, когда я по обязанности кушал вонючие букеты, но вы не обращайте на него внимания. Если я похож там на стрекозу из театра, на самом деле — я обыкновенный еврей, у которого в жизни маленькие неудачи. Не показывайте этого портрета дорогой Фене, урожденной Гершанович, — не знаю, за каким она теперь Шацманом. Пусть она не глядит на роскошный галстух. Она еще скажет: „Этот пигмей теперь задается“. Дайте ей только один сплошной привет от справедливо поруганного Ройтшванеца. Здесь капнула на листок произвольная слеза, так что простите мне позорную кляксу. Напишите, как живете вы, и дорогая ваша жена, и бриллиант Розочка, и умничек Лейбчик, и золото Монюша? Чьи на вас теперь брюки, мой кровный Пфейфер? Вспоминаете ли вы, когда отлетает пуговка или лопается сразу сзади, смешного Ройтшванеца, который тут как тут с иголкой? Мое сердце рвется, и я мечусь, как тигр. Увижу ли я снова Гомель, и деревья на берегу Сожа, и всех друзей, и даже постыдную бочку или я умру среди этих ста томов? Но я замолкаю ввиду полной цензуры. Я даже кричу „ура“ их королевскому дредноуту. Прощайте, дорогой Пфейфер! Я, наверное, скоро умру. Во-первых, мне теперь часто снится, что я уже лежу под землей, но пусть это сон, и главное, во-вторых, то есть они хотят оглашать разные письма, а автору пора на тот свет, если он великий поэт, скажем, как Пушкин. Не сердитесь, что вместо письма выходит намек, вы же знаете, что значит, когда все кругом вами интересуются, как будто они мать или брат… Тысяча точек. Если я умру, пусть в нашем союзе кустарей-одиночек не спускают могучего флага. Это слишком рискованные шутки. Нет, пусть лучше они сыграют похоронный марш, потому что я был честным тружеником, и за мной идет свежий строй ратников. Растите, Розочка, Лейбчик, Моничка! Цветите! Чего вам желает из-за могилы полуживой Ройтшванец».

Лазик напрасно старался — Пфейфер никогда не получил этого письма, но не прошло и трех дней, как Лазика снова вызвали к мистеру Роттентону. Войдя в кабинет, Лазик поспешно спросил:

— Еще писать? У меня уже иссякают рифмы.

— Я прочел ваше письмо какому-то восточному агитатору. Неужели вы хотите вернуться в Гомель?

— Ага, теперь вы поняли, что я из Гомеля, а не из Архангельска?.. Хочу ли я вернуться? Это вопрос. Кажется, хочу. Хоть меня там, наверное, посадят сразу на занозы. Я ведь в Париже голосовал за августейшую поступь, так что меня могут вообще расстрелять. Но здесь мне тоже крышка, и тогда остается голое любопытство: там я хоть перед смертью увижу, чем кончилась эта нежность с Шацманом.

— Нет, я вас не пущу, бедный Ройтшванец, в эту западню! Они должны вскоре пасть. Я раскрою перед вами все карты: мы дунули. Теперь остановка только за ними, правда, они еще не летят, но, наверное, завтра или послезавтра они полетят как пушинки.

— Конечно! Оттого вы сегодня веселый. Даже усы ваши не прыгают. Вот я люблю поговорить, когда такое небесное настроение. Но зачем вы все время думаете о них? Не стоит. Глядите, и прыщик у вас вскочил на носу. Знаете, на кого вы похожи — на старую стряпуху. Это была вполне православная на мельнице возле Гомеля, и там жил старик Сыркин, который ел только кошерную кухню. Он был такой отсталый, что при одном виде свиньи у него делался насморк. Он варил себе каждый день похлебку в отдельном горшке. И вот, что же видит Шурка из ячейки? Горшочек кипит, Сыркин считает мешки, а стряпуха тихонько кидает в суп кусочек свиного сала, и так повторяется каждый божий день. Она даже не жалела своих продуктов. Шурка, конечно, не выдержал, и он спрашивает: «Почему такие придатки»? Но она ему спокойно говорит: «Нехай жидюга не войдет в царство небесное». Так и вы со мной. Кстати, я сижу уже два месяца, значит, вы успели напечатать все, что я проглотил, и теперь меня можно выставить наружу.

— Нет, мы вас не можем просто отпустить. Вы ведь теперь связаны с нами. Я предлагаю вам выгодные условия. Вы будете собирать для нас сведения среди лондонских евреев и вылавливать большевистских агитаторов. Одиннадцать фунтов в месяц.

Лазик вздохнул:

— Вы таки не желаете свиного сала!.. Ну что же, придется взять небольшой аванс…

Выйдя на свободу, Лазик отправился в Уайтчепел. Там он закусил, приобрел по дешевке перелицованный костюм и литовский паспорт и после этого, не задумываясь над будущим, пошел на ближайший вокзал. Увидев у кассы знакомое имя, он взял билет до Ливерпуля. Приехав туда, он стал бродить по набережным, разглядывая пароходы. Куда ему ехать? Да все равно… Только бы не в Румынию и не на эти Соломоновы острова! Вдруг он увидел на палубе толпу евреев. Совсем Гомель…

— Куда вы едете таким хором?

— Куда? Конечно, к себе на родину, то есть прямо в Палестину.

Лазик задумался: почему бы и ему не поехать с ними? Может быть, евреи будут повежливей, чем эти великие британцы. Хорошо! Он тоже — пылающий сионист, и он едет по удешевленному тарифу на свою дорогую родину.

Перед самым отходом парохода Лазик почувствовал беспокойство. Вот что значит привычка!.. Спешно купил он открытку с изображением дредноута и написал на ней:

«Дорогой мистер Роттентон! Я привык писать, и я пишу вам. Вы таки скотландский дурак. Может быть, вы родственник мистера Ботомголау? Но дело не в этом. Я забыл вам сказать, что я действительно курьер, что я проглотил бумажку, а на ней был настоящий секрет. Теперь я доехал в Ливерпуль и все здесь восстановил единым духом. Так что берегитесь с вашими пикулями! Отсюда я уезжаю обратно, и не в Гомель, а в Архангельск, потому что вы случайно попали пальцем туда. На ваши деньги мы выпили несколько бутылок вина, и я теперь хохочу, как преданный индус. Вы можете мне писать до вашего востребования или не писать, но сбрейте ваши усы, не то над вами будут смеяться все встречные кошки. Ваш до гроба мистер Лазик Ройтшвенч».

37

Денег не хватило. Однако на пароход Лазик попал. Он чистил обувь пассажиров первого класса. В свободное время он проходил на нос, где помещался третий класс. Кого только там не было! Безработные из Уайтчепла, литовские эмигранты, старые цадики, ехавшие в Палестину, чтобы умереть, и задорные сионисты, с утра до ночи горланившие национальные гимны, пейсатые привидения иных времен, надевавшие для молитв талесы и ремешки, а рядом с ними коммунисты. Счастливчики из Нью-Йорка меняли доллары, галицийские хасиды, вздыхая, вытаскивали из лапсердаков злоты, а какой-то перепуганный резник прятал от всех, как тайную прокламацию, один сиротливый червонец.

В первом классе было чинно и скучно. Богатая еврейка из Чикаго ехала посмотреть на Святую Землю. В ожидании щедрот господа бога, пока что над фаянсовой чашкой, она отдавала ему день и ночь, видимо, никому ненужную душу. Английские чиновники показывали друг другу фокусы, пили портвейн и шагали по палубе, методично перебирая длинными ногами в клетчатых брюках. Здесь не было ни анафем, ни молитв, ни рассказов о погромах, ни споров между коммунистами и поалей-ционистами, ни замечательных биографий. Здесь Лазик ваксил ботинки. На носу — он слушал, говорил, вздыхал.

Иногда он садился на бочку и, одинокий, мечтал.

Он не соврал в письме к Пфейферу, за годы блужданий он действительно осунулся и постарел. Ему теперь давали за сорок. Он хворал, кряхтел, кашлял, жаловался — грудь болит, бок. При малейшем напряжении его лоб покрывался холодной испариной. Может быть, он простудился, или это перестарался майнцский колбасник — не знаю, но стоило поглядеть на его лихорадочные глаза, чтобы воскликнуть: эй, дорогие гомельчане, вы живете припеваючи среди фининспектора, оперетки и гусиных шкварок, а вот наш Лазик Ройтшванец погибает! Он много видал, он узнал и любовь, и горе, он все узнал, теперь он сидит в сторонке, кашляет, горбится, нет у него даже сил, чтобы рассказать вот тому богобоязненному цадику, как молодец Левка в Йом-Кипур слопал перед самой синагогой целую колбасу за здоровье всех постников, так что у Когана потекла на мостовую неприличная слюна. Нет, он сидит, закутавшись в старый мешок, и смотрит на море.