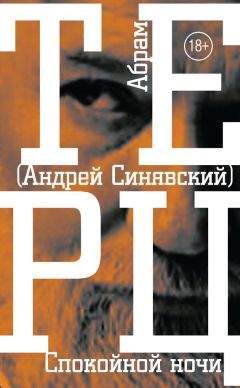

Андрей Синявский - Рассказы

Обзор книги Андрей Синявский - Рассказы

Андрей Синявский

РАССКАЗЫ

(1925–1997)

В ЦИРКЕ

…Снова грохнула музыка, зажегся ослепительный свет, и две сестры-акробатки, сильные, как медведи, изобразили трюк под названием «акробатический танец». Они ездили друг на друге в стоячем и в перевернутом виде, вдавливая красные каблуки в свои мясистые плечи, и руками, толщиною в ногу, и ногами, толщиною в туловище, выделывали всевозможные редкостные упражнения. От их чудовищно распахнутых тел шел пар.

Потом на арену выпрыгнуло целое семейство жонглеров в составе мужа с женою и четырех детенышей. Они устроили в воздухе жуткую циркуляцию, а папаша, их воспитавший, самый главный жонглер, скосил глаза к переносью и воткнул в рот палку с никелированным диском, а на нес поставил бутылку с этикеткой от жигулевского пива, а на бутылку — стакан и сверху того: зонтик — во-первых, блюдо — во-вторых, а на блюде — два графина с настоящей водою — в-третьих. Наверное, с полминуты держал он все это в зубах и ничего не уронил.

Но всех превзошел артист, именуемый Манипулятор, интеллигентный такой господинчик заграничной наружности. Был он жгучий брюнет и обладал столь гладким пробором, точно выгравировали ему плешь по линейке электрической бритвой. А пониже усы и все что полагается: галстучек, лакомые полуботинки.

Подходит с невинным видом к одной даме и вытаскивает у неё из-под шляпки настоящую белую мышь. Потом — вторую, третью и так — девять штук. Дама — в обморок. Говорит: «Ах, ах, я больше не в силах!» и требует для успокоения воды.

Тогда он подбегает к ее кавалеру справа и хватает его за нос — осторожно, двумя пальчиками, как парикмахер. А незанятой левой рукою достает из кармана рюмку и поднимает кверху, на свет, чтобы все могли убедиться в неподдельной ее пустоте. Потом резким жестом сжимает нос кавалеру, и оттуда льется в рюмку золотистый напиток — газированный, с сиропом. И ничего не разбрызгав, подносит учтиво даме, которая пьет с наслаждением и говорит «мерси», и все вокруг смеются и хлопают от восторга в ладоши.

Как только публика стихла, Манипулятор, воротясь на арену, спросил грубым голосом у того самого, кому выпустил воду:

— Отвечайте, гражданин, побыстрее, который час на ваших часах?

Тот хвать себя за жилетку, а там ничего нет, а Манипулятор слегка поднапрягся и выплюнул ему на арену его золотые часики. А потом тем же порядком вернул разным гражданам — кому бумажник, кому портсигар, а кому, так себе, мелочь какую-нибудь: перочинный ножик, расческу — все что сумел вынуть из них за время представления. У одного старика он даже похитил сберкнижку и деликатный дамский предмет — из внутреннего потайного кармана. И все вернул по назначению под общие аплодисменты: такой был артист!

Когда все кончилось и публика начала расходиться, Косте стало обидно, что он ничего не умеет: ни ходить колесом по орбите, ни кататься на велосипеде раком — руки чтоб на педалях, а ногами чтоб держаться за руль и управлять в разные стороны. Он даже не смог бы, наверное, без предварительной практики так подбросить кепку, чтобы она сделала сальто и сама села на череп. Единственное, что Костя умел, — это сунуть в рот папироску задом наперед и не обжечься, но спокойно выпускать дым из отверстия, как паровоз или же пароход из трубы.

Но эту нетрудную штуку знал теперь любой школьник, а Косте шел двадцать шестой год и ему все надоело: целыми днями лазай по стенам, как сумасшедший, да вывинчивай перегоревшие пробки, не имея в жизни других удовольствий кроме кинофильмов и девочек.

Он встал и двинулся к выходу той решительной, упругой походкой, какою ходят во всем мире лишь фокусники и акробаты.

Случай представился сразу, и это был мужчина что надо: в шубе на меху, расстегнутой по всему фасаду. Запрудив центральную дверь широченной своей фигурой, он говорил кому-то неизвестно кому:

— Настоящую акробатку полагается видеть раздетой. И не и цирке, а на квартире, на скатерти, посреди ананасов…

Его глаза, устремленные вдаль, голубые, с зелеными искрами, не обращали на Костю ни малейшего внимания. А тот вдруг возьми да застрянь в самом ответственном месте в дверях, на многолюдном потоке, как раз напротив. Они толкали друг друга и в результате так перепутались, что трудно было бы отличить, где тут Костин клиент, а где Костя. А шуба еще энергичнее распахнула свою пушистую внутренность, и грудастый, двубортный пиджак сам собою раскрылся, и все это произошло — как фокус, без человеческого вмешательства…

Дыханье мое замирает, а пульс переселяется в пальцы. Они тихонечко тикают в такт с огибаемым сердцем, которое ходит в чужой груди, возле внутреннего кармана, и методично вспрыгивает ко мне на ладонь, не подозревая подмены, не догадываясь о моем волнующем, потустороннем присутствии. И вот одним взмахом руки я делаю чудо: толстая пачка денег перелетает, как птица, по воздуху и располагается у меня под рубахой. «Деньги ваши — стали наши», — как поется в песне, и в этом сказочном превращении — весь фокус.

Они согреты твоим теплом, дорогой товарищ, и пахнут нежно и духовито, как девичья шея. А ты, ничего не имея, всё еще ими гордишься, и топыришь пустую грудь, рассказывая про акробат-ку, и смеешься, предвкушая, но ты смеешься и предвкушаешь напрасно. Потому что я вместо тебя поеду на такси «Победа» в ресторан «Киев», и скушаю твои сардинки, и выпью все коньяки, и буду целовать вместо тебя твоих женщин — на твой собственный счет, но в полное мое удовольствие. Я не стану скупиться и, коли встретимся мы в ресторане, я напою тебя допьяна и накормлю до отвала — той самой пищей, которую ты не сумел вовремя и самостоятельно съесть. И ты еще будешь мне благодарен за это, смею тебя уверить. Ты подумаешь, что я писатель какой-нибудь, артист, заслуженный мастер спорта. А я есть не кто иной, как фокусник-манипулятор. Будем знакомы. Привет!

На улице, в темноте, Константин поднял воротник и только тогда привел в движение лицевую мускулатуру. Она с трудом подчинялась ему и была будто резиновая: ударь кулаком — отскакнет. Но Константин манипулировал ртом по направлению к ушам и обратно, пока не вернул всему лицу первоначальную мягкость. Тогда он закурил папироску, сунул ее горящим концом в рот и пошел, пуская дым из трубы, к ближайшей автомобильной стоянке.

С тех пор у Константина Петровича началась новая жизнь. Заходит он между делом в ресторан «Киев», и едва переступает порог, уже бегут — из глубины — напомаженные официанты, восклицая отрывистыми голосами, наподобие ружейных выстрелов:

— Жалст! Жалст! Жалст!

У каждого над головою поднос, который непрерывно вращается, а там разные вина — красное и белое, или есть еще такое: «Розовый мускат». Одним словом — вся гамма к вашим, Константин Петрович, услугам.

— Нет, — говорит Константин Петрович усталым голосом и отстраняет их вежливо ручкой, — я решительно воздерживаюсь… Плохо себя чувствую и ничего мне в жизни не надо. А давайте мне водки — белая головка — 275 грамм и микроскопический бутербродик из атлантической сельди. Только хлеба черного в бутербродик тот не кладите, а кладите батон с изюмом, да чтобы изюм пожирнее.

И сейчас же официанты — в количестве трех человек — откупоривают цветные бутылки и щелкают салфетками в воздухе, полируя бокалы и рюмки до полного зеркального блеска и обмахивая попутно пылинки с узконосых своих штиблет.

А как выпьешь для порядка 275 грамм, все чувства в твоей душе обостряются до крайности. Ты явственно различаешь и склизлый скрежет ножей, от которого ноют зубы и передергивается спинномозговая спираль, и колокольный звон стекла, пригубленного на разных уровнях, и монотонный мужской припев: «Будем здоровы! С приездом! За встречу! С приездом!» — и вопросительное хохотание женщин, которые чего-то ждут, беспрестанно вертя головами, и охорашиваются нервозно, как перед свадьбой.

В мимике официантов проглядывает обезьянья сноровка. Они прыгают между кадками с пальмами, растущими повсюду, как в Африке, и перекидываются жестяными судками с дымящимися борщами, или, изогнувшись над столиком, точно над бильярдом, разливают все что хотите в стаканы — падающим, коротким движением.

Когда вся картина подгулявшего ресторана открывалась внезапно и выпукло взору Константина Петровича, он ощущал в глубине души — где-то в сердцевине хребта — сладкий, пронзительный, шевелящий волосы трепет. Будто идет он по проволоке на высоте четыреста метров и, хотя стены качаются, грозя обвалом, он идет упругим и легким, соразмеренным шагом, ровно-ровно по прямой. А публика смотрит во все глаза, затаив дыхание, и надеется на тебя как на Бога: — Костя, не выдай! Константин Петрович, не подкачай, покажи им, где раки зимуют!

И ты должен, непременно должен что-то им показать: сальто-мортале какое-нибудь, или удивительный фокус, или просто найти и высказать какое-то слово — единственное в жизни, — после которого весь мир встанет вверх дном и перейдет во мгновение ока в сверхъестественное состояние. Сердце колотится в груди, как птичка в клетке, душа разрывается на части от любви и жалости, а ты подливаешь и подливаешь ей вина, чтобы продлить терзание, пока, наконец, не поднимешься в полный рост с запакощенного паркета и не гаркнешь на всю Европу: