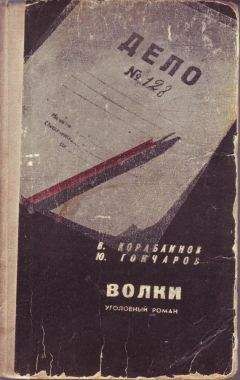

Юрий Гончаров - Волки

Обзор книги Юрий Гончаров - Волки

Владимир Александрович Кораблинов, Юрий Даниилович Гончаров

Волки (уголовный роман)

Окраска волков в основном серая, поэтому они мало заметны в сумерки, когда выходят на добычу.

БСЭ, т. 8, стр. 623.День первый

Последний день Афанасия Мязина

– Это не сушчественно! – пронзительно кричал Писляк. – Это не сушчественно! Это упрамство! Это с вашей стороны больше ничего, как упрамство!

Он привскакивал со стула, растопыренными короткими пальцами мельтешил перед усталыми глазами старика, сучил кривоватыми, обутыми в тонкие хромовые сапожки ногами.

Кричали все: и темная, большеротая, носастая, похожая на ворону Олимпиада, и рыженькая Антонида, и провонявший грибною плесенью дядя Илья. Но Писляк всех громче и всех противней. Его резкий характерный выговор сверлом буравил у виска черепную кость.

Плоская, с глазами-щелками, с торчащими, как самоварные ручки, лопушистыми ушами физиономия Писляка всегда кого-то напоминала Мязину – то ли из множества виденных за долгую жизнь людей, то ли из прочитанного давным-давно, возможно, еще в отрочестве, но кого – он так и не мог припомнить.

«Ох! – простонал Мязин, поеживаясь. – Вот денек…»

Они никогда не баловали его своим вниманием, но сегодня вдруг все собрались («весь мязинский помет», как говаривал покойный папаша) поздравить с днем рождения, с семидесятилетием, – обе сестры, зятек Писляк, дядюшка Илья Николаич… Олимпиада так даже сына прихватила – для большей торжественности, что ли. Сидел Колька, громадный, молчаливый, весь налившийся кровью, в моряцкой фуражке на белых льняных кудрях, разглядывал узловатые ручищи с синими наколками (якорь и цепи на одной и голая девка со щучьим хвостом – на другой), в разговор не вмешивался. Иногда дружелюбно даже подмигивал: «Держись, мол, дед, не сдавайся!» Привыкшему на своих плотах к речному простору, к ветру, к вольной жизни сплавщика, Николаю было явно не по себе от этой душной низкой комнаты, от визгливых, злобных выкриков, от всего того бессмысленного и жестокого, что происходило возле больного Мязина.

А происходило вот что.

Старик пенсионер, некогда блистательный герой гражданской войны, вдруг заболел, слег в постель и, как все редко болеющие люди, испугавшись смерти, составил завещание. И вот то, что он вдруг заболел и сделал какие-то предсмертные распоряжения, а главное, то, что родственники оказались обойденными, обиженными этими распоряжениями, – вот это-то и привело их всех в мязинский дом, как будто бы для того, чтобы поздравить больного с днем рождения, а на самом деле – чтобы уговорить, принудить переписать завещание.

Весь день шумели родичи.

– Упрамство! Упрамство! – долбил Писляк.

– Грех тебе, Офоня! – зловеще, как над покойником, вычитывала Олимпиада. – Великий, братец, грех, непрощенной, незамолимой… Единоутробных забвение, кореня своего непочитание…

– Мы ль о тебе не пеклись, – взвизгивала Антонида, – мы ль не радели тебе…

– Дом-от кто наживал? – черным шмелем гудел Илья. – С родителем-то твоим, а? Кто, спрашиваю? Фирма-от как писалась? Братья Мя-зи-ны!

Взъерошенный, с черно-седыми космами на крутом загривке, с овчинными смоляными бровями, жилистый, крепкий, не по годам легкий в движениях, он походил на старого матерого волка, все еще не уступающего молодым, все еще пытающегося верховодить стаей… Мязину казалось, что у Ильи и глаза-то временами загораются дикими волчьими огоньками…

Он молчал, поглядывал на всех: волки!

Олимпиада – узколицая, в монашеском, сколотом под острым сухим подбородком платке, надвинутом на лоб низко, до самых сросшихся у переносья бровей…

Антонида – неукротимо-злобная, яростная, с жиденькими, растрепавшимися из-под шали, грязновато-желтыми волосами…

Писляк, ее муж, директор кладбища, прохвост, темный деляга, продажная шкура…

Волки! Волки!

Один Николай – человек: и часу не просидев, вскочил, крякнул:

– А ну вас всех к богу! – и, грохоча сапогами, пошел к двери. Сослался на то, что к вечеру надо собраться, поспеть на буксир, идущий в верховье за плотами.

Он ушел, а остальные еще долго сидели возле старенького продавленного дивана, на котором полулежал Афанасий Мязин, когда-то гроза басмаческих шаек, кавалер двух орденов Боевого Знамени, тех, что еще носили на пунцовых бантах, похожих на диковинные розаны.

Чего только не выложили ему родичи!

Безжалостно топтали имя сына – Гелия, шипели, что порешит отца за то, что погубил, старый дурак, его, Гелькину, служебную линию…

– На свяшченное отцовское звание не поглядит, шченок! – кричал Писляк.

– Бери-ка, Офоня, перо, – ровно читала Олимпиада. – Духовну-то пиши по справедливости, по-божецки…

– Кипеть ведь в котлах-то адовых! – встревала неугомонная Антонида. – Кипеть! Шлём-от носил, звезду пятиконечну…

– Концов-от пять! – стращала Олимпиада. – Кои суть что? Поразмысли-ка: любострастие, сыроядение, богоборство, греховно мечтание, анафемска слава… Бесовска печать – вон чего!

Мязин усмехнулся: помнят, не прощают! Любострастие – что невенчанный жил с покойной женой, сыроядение – что по совету врача пил кумыс, богоборство – что икон в доме не держал… Греховное мечтание и анафемская слава были непонятны. «Наверно, картины и книги», – подумал Мязин.

Пусть даже в кратком сне забыться б сейчас, вычеркнуть из сознания эту комнату, этот бестолковый шум…

Но нет!

– Не сушчественно! Не сушчественно!

– Один ведь живешь-от… на отшибе…

– Не ровен час – ночным делом-то…

– А ты – по-божецки, по справедливости!

– Фирма-от как писалась?

– Звезда пятиконечна… Поразмысли-ка!

Вонища. Духота. Ладанные зернышки в кармане Олимпиады. Кипарисовый дух лёстовочных ремней. Антонидина помада – из-под шали. Запах грибного варева, пропитавший засаленную телогрейку Ильи…

Разошлись в сумерках, так ни до чего и не договорившись, но пуще прежнего накормив злобу, разбередив душевные болячки.

И остался Афанасий Мязин один.

Ни мирный треск сверчка-чурюкана, ни ровный сонный шепот вечернего скоротечного дождя, ни уютные потемки обжитого милого дома не принесли успокоения. Рваными кусками лиц, слов, жестов мелькал перед Афанасьевым тусклым взором прожитый день. В темных углах комнаты то появлялись, то исчезали странные плоские тени: тень Писляка, тень Ильи, тени сестер.

И это были они и не они. Глаза мерцали в загустевшей темноте зеленоватыми огоньками.

«Волки…»

Тут слеза навернулась, страшно сделалось умирать. И жалко, до боли стало жалко отдавать этим плоским уродливым теням дом, где столько светлых, счастливых пережито минут, книжные шкафы, картины, коллекции, чертежи запатентованных и незапатентованных изобретений, вышку на крыше – бельведер, на котором стоит телескоп, – ну, не бог весть какой, не пулковский, конечно, а все же приближающий Луну к городу Кугуш-Кабану настолько, что черная россыпь кратеров и горных цепей – словно бы за окном, рядом…

Так, не то сидя, не то лежа, уже в полной ночной темноте и задремал Афанасий Мязин, во сне наконец вспомнив, кого напоминал Писляк: человека-свинью, злобную, коварную тварь из давным-давно прочитанного романа Герберта Уэллса «Остров доктора Моро».

Грибоварня

В частом ельнике, черневшем угрюмо и даже зловеще, вечерний сумрак почти перешел в ночь, и Костя потерял тропинку окончательно.

Вот и короткая дорога! Надо же было послушаться Елизаветы Петровны! Это только местным здесь ходить. Тропинка-то на поверку оказалась и не тропинкой вовсе, а так – едва заметный глазу следок по мху и травам. Пошел бы он той, уже ему знакомой проезжей дорогой, какой шел к Елизавете Петровне в пионерский лагерь, – давно уже был бы в городе.

Ишь, чащоба-то вокруг! Медведь, конечно, не задерет, а вот в трясину какую-нибудь ухнуть с головой – очень даже просто…

Издали послышалось что-то похожее на короткий паровозный гудок. Не тот ли это самый паровичок, что ползает с платформами среди куч ошкуренных бревен по территории кугуш-кабанской лесопилки? Или это всего-навсего слуховой мираж?

Крупная, не знакомая Косте птица, уже устроившаяся на ночлег и потревоженная его шагами, сорвалась с дерева и с тяжелым шумным махом крыльев, низко над землею, мелькнула в древесную чащу на таком близком расстоянии, что Косте даже показалось, будто чем-то расплывчатым и темным его ощутимо-мягко мазнули по лицу.

Еловый лес не редел, напротив, становился все непролазней: чтобы двигаться, приходилось с силою продираться сквозь сомкнутые колючие лапы, с треском ломая сучья.

Костя догадывался, что идет неправильно, что лесное эхо исказило звук, обманно поманило его не туда, куда надо, вот что оно такое – северная лесная глухомань! Где-то совсем неподалеку город с многотысячным населением, с телефонами и радио, электрическим светом, трубами промышленных предприятий и всем иным прочим, чему полагается быть в каждом нормальном благоустроенном городе, а он, всего в нескольких верстах от него, схвачен в плен совсем еще дикой, не знающей человеческой власти природой.