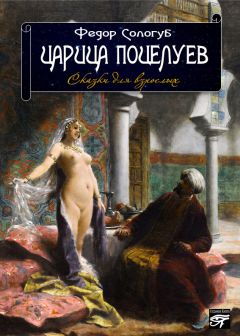

Федор Сологуб - Том 6. Заклинательница змей

А о Смерти еще находил прежние слова и говорил о ней нежно. Она приходила и просила под окном, чтобы брат ее Сон открыл ей двери. Она устала. «Я косила целый день…»

Она хотела накормить голодных своих смертенышей…

* * *Настоящая фамилия Сологуба была Тетерников, но, как мне рассказывали, в редакции, куда он отнес первые свои произведения, посоветовали ему придумать псевдоним.

– Неудобно музе увенчать лаврами голову Тетерникова.

Кто-то вступился, сказал, что знал почтенного полковника с такой фамилией и тот ничуть не огорчался.

– А почем вы знаете? Может быть, и полковнику приятнее было бы более поэтическое имя, только вот в армии нельзя служить под псевдонимом.

И тут же придумали Тетерникову псевдоним – Федор Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса». И мы знаем, что муза этот псевдоним почтила своим вниманием[10].

Венец славы своей нес Сологуб спокойно и как бы презрительно. С журналистами и интервьюерами обращался надменно[11].

Помню, как шли мы вместе по фойе театра и к нему подбежал какой-то газетный сотрудник и почтительно спрашивал его мнение о новой пьесе. Сологуб шел, не замедляя шага, не поворачивая головы, лениво цедя слова сквозь зубы, а журналист забегал, как собачонка, то справа, то слева, переспрашивал и не всегда получал ответ. Так мстил (вероятно, бессознательно) Сологуб за измывательства над его первыми, лучшими и самыми вдохновенными вещами.

Сологуба считали колдуном и садистом. В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Черная сила играла в них.

Когда я в бурном море плавал

И мой корабль пошел ко дну,

Я возопил: «Отец мой, Дьявол,

Спаси меня, ведь я тону»[12].

Признав отцом своим дьявола, он принял от него и все черное его наследство: злобную тоску, душевное одиночество, холод сердца, отвращение от земной радости и презрение к человеку. Как сон вспоминались его грустные, нежные стихи:

В поле не видно ни зги.

Кто-то зовёт: «Помоги!»

Что я могу?

Сам я и беден, и мал,

Сам я смертельно устал,

Как помогу?

Кто-то зовёт в тишине:

«Брат мой, приблизься ко мне!

Легче вдвоём.

Если не сможем идти,

Вместе умрём на пути,

Вместе умрём!»[13]

Теперь пошла эротика, нагие флагелянты, мертвые люди, живые мертвецы, колдовство, комплекс Эдипа, воющие собаки, оборотни.

Было:

Я верю в творящего Бога,

В святые завесы небес…

Стало:

Собираю ночью травы

И варю из них отравы…

Что за человек Сологуб, понять было трудно. Его отношение ко мне я тоже не понимала. Казалось бы, совершенно безразлично. Но вот неожиданно узнаю, что мою пьесу «Царица Шамурамат» (я тогда увлекалась Древним Востоком) он старался устроить в театр Комиссаржевской.

Раз как-то пришел он ко мне с Георгием Чулковым. Я была в самой лютой неврастении. Чулков ничего не заметил, а Сологуб странно-пристально присматривался ко мне и все приговаривал:

– Так-так. Так-так.

Вечером пришел снова и настаивал, чтобы я пошла с ним в ресторан обедать, и оттуда повел по набережной.

– Не надо вам домой торопиться. Дома будет хуже.

Была белая ночь, нервная и тоскливая, как раз бы Рыцарю Смерти поговорить о своей Даме. Но он был неестественно весел, болтал и шутил, и я поняла, что он жалеет меня и хочет развлечь. Потом выяснилось, что так это и было. Его мертвые глаза видели многое, живым глазам недоступное и ненужное.

Он ненавидел шаржи, карикатуры и пародии.

В каком-то журнале появилась пародия на него Сергея Городецкого под случайным псевдонимом. Сологуб почему-то решил, что сочинила ее я, и остро обиделся. Вечером у себя за ужином он подошел ко мне и сказал:

– Вы, кажется, огорчены, что я узнал про вашу проделку?

– Какую проделку?

– Да ваш пасквиль на меня.

– Я знаю, о чем вы говорите. Это не я сочинила. Все свои произведения, как бы плохи они ни были, я всегда подписываю своим именем.

Он отошел, но в конце ужина подошел снова.

– Вы не расстраивайтесь, – сказал он. – Мне все это совершенно безразлично.

– Вот это меня и расстраивает, – отвечала я. – Вы думаете, что я вас высмеяла, и говорите, что вам это безразлично. Вот именно это меня и расстраивает.

Он задумался и потом весь вечер был со мной необычайно ласков.

Несмотря на свою надменную мрачность, он иногда охотно втягивался в какую-нибудь забавную чепуху.

Как-то вспомнил школьную забаву:

– Почему говорят гимн-Азия, а не гимн-Африка? Почему чер-Нила, а не чер-Волги?

С этого и пошло. Решили писать роман по новому ладу. Начало было такое:

«На улицу вышел человек в синих панталонах». По-новому писали так:

«На у-роже ты-шел лобстолетие в ре-них хам-купонах».

Игра была из рук вон глупая, но страшно завлекательная, и многие из нашего кружка охотно разделывали эту чепуху. И многие серьезные и даже мрачные, как и сам Сологуб, сначала недоуменно пожимали плечами, потом, словно нехотя, придумывали слова два-три, а там и пошло. Втягивались.

* * *Как-то занялись мы с ним определением метафизического возраста общих знакомых. Установили, что у каждого человека кроме его реального возраста есть еще другой, вечный, метафизический. Например, старику шлиссельбуржцу Морозову мы сразу согласно определили 18 лет

– А мой метафизический возраст? – спросила я.

– Вы же сами знаете – тринадцать лет.

Я подумала. Вспомнила, как жила прошлым летом у друзей в имении. Вспомнила, как кучер принес с болота какой-то страшно длинный рогатый тростник и велел непременно показать его мне. Вспомнила, как двенадцатилетний мальчишка требовал, чтобы я пошла с ним за три версты смотреть на какой-то древесный нарост, под которым, видно, живет какой-то зверь, потому что даже шевелится. И я, конечно, пошла, и, конечно, ни нароста, ни зверя мы не нашли. Потом пастух принес с поля осиный мед и опять решил, что именно мне это будет интересно. Показывал на грязной ладони какую-то бурую слякоть. И каждый раз в таких случаях вся прислуга выбегала посмотреть, как я буду ахать и удивляться. И мне действительно все это было интересно.

Да, мой метафизический возраст был тринадцать лет.

– А мой? – спросил Сологуб.

– Конечно, шестьсот, и задумываться не о чем.

Он вздохнул и промолчал. Очевидно, согласился[14].

* * *Колдун и ведун однажды позорно провалился.

Был доклад Мережковского «О России».

Большевики в ту пору еще не утвердились, и Мережковский, с присущим ему пафосом, говорил о том, что из могилы царизма поднялся упырь.

Упырь этот Ленин.

Вот тут Сологуб и изрек свое «вещее слово»:

– Никогда Ленину не быть диктатором. Пузатый и плешивый. Уж скорее мог бы Савинков.

Мы слушали с благоговением и не отрицали, что роскошная шевелюра и стройный стан суть необходимейшие атрибуты народного вождя. Мы тогда еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера, этих грядущих аполлонов. Нас можно простить.

В начале революции по инициативе Сологуба создалось общество охранения художественных зданий и предметов искусств. Заседали мы в Академии художеств. Требовали охраны Эрмитажа и картинных галерей, чтобы там не устраивали ни засад, ни побоищ. Хлопотали, ходили к Луначарскому. Кто лучше него мог бы понять нашу святую тревогу? Ведь этот эстет, когда умер его ребенок, читал над гробиком «Литургию красоты» Бальмонта. Но из хлопот наших ничего не вышло.

* * *Одно время Сологуб дружил с Блоком. Они часто выходили вместе и часто снимались. Он всегда приносил мне эти снимки. Чулков тоже бывал с ними. Потом, в период «Двенадцати», он уже к Блоку охладел.

Имя Сологуба гремело. Все так называемые «друзья искусства», носившие в нашем тесном кругу скромное имя «фармацевтов» (хотя среди них были люди, достойные именно первого названия), говорили словами Сологуба об Альдонсе, Дульцинее и творимой легенде.

Актеры наперерыв выли с эстрады:

Качает черт качели

Вперед – назад, вперед – назад…

Фотографы снимали его у письменного стола и на копне сена с подписью: «Как проводит лето Федор Сологуб».

Сомов написал его портрет, затушевав бородавку. Сенилов переложил его стихи на музыку.

Сологуба пели, читали, играли, декламировали и танцевали.

Явились переводчики и карикатуристы. Журналисты печатали беседы.

Приезжали на поклон московские люди – писатели, артисты, музыканты, меценаты.