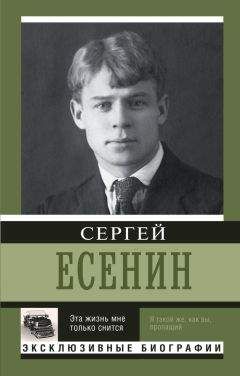

Сергей Есенин - Последний Лель

На столе стояла бутылка с четырьмя звездочками и грязный стакан с окурком на дне…

— Добрый вечер, ваше высоко, — тихо сказал Иван Палыч…

Зайчик, должно быть, спал или был в сильной задумчивости и потому не ответил на приветствие Иван Палыча…

— Добрый вечер, говорю, ваше высоко, — повторил громче Иван Палыч…

Зайчик дернул плечом и показал Ивану Палычу молча на табурет возле стола, а потом на бутылку.

— Выпей, Иван Палыч, — сказал он тихо.

— Покорнече благодарим, ваше высоко, я…

— Выпей, Иван Палыч, — я один пить не люблю…

Иван Палыч выкинул окурок и налил до половины в стакан, отпил глоток и стакан поставил назад, удивленно поглядевши на Зайчика: в бутылке была двинская водичка, у нее вкус особый, совсем отменный от окопной воды, из которой солдаты чай себе ставят…

— Покорнече благодарим, ваше высоко, — испуганно прошептал Иван Палыч, — должно быть, отвыкши: вкусу не слышу!

— Я и сам, Иван Палыч, пью без удовольствия…

Зайчик долил стакан и залпом его выпил.

«Перехватил раньше, — подумал Иван Палыч, — а теперь водичкой отхаживается».

Зайчик опять уронил голову на руки.

— Неможется, — говорит, — Иван Палыч, страсть как, — и пальцы хрустнули, словно сломанные ветки на морозном ветру.

Иван Палыч присел на табуретку, трубку выкурил, недоумевая, что это творится с Зайчиком, потом, разглядевши на призрачном свету от коптилки чистую струйку, бегущую из-под Зайчиковых глаз, поднялся и тихо про себя сказал:

— Дела твои, господи…

Подумал было Иван Палыч, не прислать ли на сегодняшнюю ночь кого к командиру, потом махнул рукой, человек он был до всего равнодушный, потому только и подумал:

«Глаза на мокром месте! Тюря!»

Попятился Иван Палыч к двери и, не дожидаясь ответа, взял под козырек:

— Прощенья просим, ваше высоко!

* * *Где явь и что сон — все слилось в один незабываемый день, выжженный в огненный знак на душе. Как это могло случиться, как это случилось, за каким углом простоял в эту минуту белый ангел и не отвел вовремя Зайчикову руку, и не толкнул под нее былым крылом?

Уронил Зайчик голову на стол, широко раскрытыми глазами смотрит в темный угол, где паук все заплел в паутину.

Вот она, счастливая, разголубая страна!

Посреди нее стоит дуб десятитысячелетний, покрыл он метками селенья и поселки, города и деревни, запутался у него в ветках полуночный месяц, улыбается месяц в обе щеки, наклонился низко и чертит по земле своими ресницами…

Плывут к нему девичьи туманы по полям бескрайним и тихим, в туманах заливистые переборы комковской тальянки, плачет тальянка, только плачет она от радости, что некуда подевать эту радость, рыдает она от избытка веселости, бумажной могучей грудью задыхаясь под рукой разудалого песенника Ваньки Комкова…

В новой хате, бревнышко к бревнышку, словно строка к строке в староотеческой книге, в новой хате сидит Петр Еремеич, пьет чай с своей Аксиньей из голубых кумочек, а кони его пасутся на приречном скате, и весело оттуда звенят с шелковых ошейников их бубенцы; слились они с туманом, и у пастуха в руке не дудка, а луч от полуночного месяца, и в сумке, пропахшей хлебом, свежий, душистый каравай — потому, знать, и льется в далекие дали свирельнатая песня и ему подпевает каждая былинка и каждый цветок кивает головкой:

Ой, луга — куга шелковая!

Книга вещая, толковая!

Синь, густынь, чаща полесная, —

Жизнь — невеста неневестная!..

Хохрются на налишинах сирины и альконосты, расправляя свои голубые, сизые, сизо-розовые и синие перья, поднявши тонкие клювы к полночной луне, гургукает с крылечка надвходный голубок, машет крыльями, словно манит ими путника с дороги:

«Входи, мирный путник, да будет мир в твоем сердце под мирным кровом…»

* * *Сморгнет Зайчик слезу, и исчезнет виденье, колыхнется в углу паутинная сеть, и за нею снова вспыхнут далекие страны.

Что это там, в тумане полевом?..

Не заря ли раскинула золотые уборы?.. То ли золоченые кровли хат, крытых новой соломой, то ли в светлый праздник горят перед образом свечи?..

Смотрят на Зайчика две синих лампады, росятся у них человечьи ресницы, с ресниц падают крупные слезы…

Не город ли это там Чагодуй на заре?..

Не Колыгинов ли загородный дом, где у окна плачет печальная Клаша?..

Или это только за туманом туман?..

Только видит все это Зайчик, видит как наяву… Хочет Зайчик встать из-за стола, шагнет шаг в паутинный угол, и совсем под ногами потечет быстрая Незнайка-река… Посмотрит Зайчик в воду: чиста вода, как девичьи слезы, звонка водица, как девичья песня, желт прибережный песок, как девичья коса…

Только на том ее берегу темно вверху, все покрыто черной овчиной, а по берегу искрится не то снег на морозе, не то рассыпан искристый сахар, и по сахару вьется от берега алой бровкою кровь…

Пойдет Зайчик глазами по бровке и словно пропадает вместе с ней в темноте, сначала вроде как ничего и никого не видно, потом будто откуда-то издалека-далека услышит Зайчик тонкий и слабый, как детский, голосок:

— Сдраствуй, Русь!..

Вздрогнет Зайчик, наклонится над водой, и захолонет в сердце…

— Сдраствуй, Русь! Али ты меня не разглядишь?.. Что же ты, Русь, не стреляешь в меня?.. Стрели, стрели, Русь…

Смотрит Зайчик пристально, инда глаза больно: бежит, бежит и чешуится Незнайка, а тот берег и глазами едва достанешь, на том берегу, на сахарном, стоит у самой воды маленький немчик с игрушечным ведерком и черпает воду, за спиной у него игрушечная пищаль, а из кармашка высунул широкий язык штык от немецкой винтовки…

Смотрит Зайчик и слышит, как у него холод ползет по рукам и ногам, как выскакивают гусиные пупырышки по телу, а немчик снимает ружье, достает из кармашка острую пулю, намазанную смертным ядом, и кричит ему с того берега громовым голосом:

— Стой, Русь, не бойся, ты мой, я твой, ты стрелял, теперь я стрелять буду…

И не может Зайчик пошелохнуться, видит он, как подымается к плечу игрушечная пищаль, как выскочил и приподнял заячью лапку курок.

— Читай, Русь, молитву…

Но не может зайчик пошевелить языком, лежит он во рту, как покойник в гробу…

— Не бойся, Русь, не бойся, у меня ружьецо незаправское, и пуля не пуля, а леденец сладкий, сахарный, только слаще леденца человечья кровь…

Видит Зайчик — побагровел немец, напружил он леденцовые ручки и дернул пищальный курок, и сдернулась земля с места, и зазвенела, как разбитый чугун…

* * *Упал Зайчик навзничь и закрыл лицо руками…

Могучая рука схватила его, приподняла высоко на воздух и трясет им, и кто-то сладким сахарным голоском шипит ему в ухо:

— Пришел, видно, Русь, тебе кончик…

Все потемнело в глазах, земля плывет из-под ног, под ногами шуршит прозрачная, как девичьи слезы, водица, и чувствует только Зайчик, что никакого мира больше не стало, а есть только темный паутинный угол, в котором он на гвоздь свою шинель вешал, что уперся этот гвоздь ему больно в затылок, и висит он вместе с шинелью на нем на шелковой тесемке от нательного креста, и под ногами у него звенит и струится Незнайка-река, и вода в этой реке чиста и прозрачна, как девичьи слезы, — оттого, может, и хорошо теперь Зайчику, и обо всем он теперь позабыл…

Первый снегЛюбит мужик первый снег.

В деревне как-никак — переменка!

Хорошо забраться в дубленую шубу, особливо из новой овчины, крашенной под осеннюю зорю, — целый десяток овец на плече — тепло, и душок такой идет на морозе и от тебя самого, и от шубы!

За пазухой тогда тихо копится немудрое наше мужичье довольство!

В дому матереет, в сундуке, в закроме растет убогий прибыток, поутру курчавится над соломенной крышей веселый рыжеватый в восходном лучике ус, от которого пахнет сочнем, бараниной… ах, да и чем он не пахнет, неблагодарен и черен труд мужика, и все ж он похож на литургию!

Дело не дело, а как выпадет снег, прикроет черноту и убогость завядшей земли, каждый спробует сани, а сани известно: по первому снегу катятся сами!

Не говоря уж о том, что на такой случай мужик чаще держит кобылку, хотя мерин ему в хозяйстве сподручней!

Хорошо объезжать самому по первому снежку приплод от нее, третьяка, чтоб потом, в лихой час, цыгану спустить за бесценок: конь, в первый раз вошедши в оглоблю, дороги не понимает, вожжей не слышит и несет тебя прямо, как ветер, — по ветру!

В этот день и во сне будешь за вожжи держаться: и куда тут… занесет!

Любит мужик первый снег! Первачок!

Любит еще как раз потому, что с первого снега спится с захрапом, крепко спится, работа останется только девкам да бабам: лен трепать, капусту обихаживать, снедь заботу бабью любит, а мужик по окна избу новой соломой запележит — и до весны!..