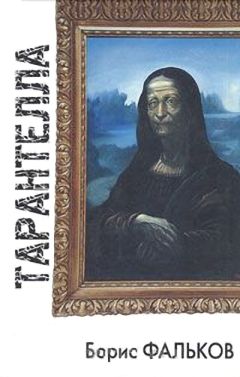

Борис Фальков - Тарантелла

- А что же? - фыркаем мы. - Что, по-твоему, кроме этих двух мест гнездования коровы существует, а, философ? Назови его, пожалуйста!

- Да я ведь уже назвал: сон! Да-да, его настоящее имя неизвестно, нам пока трудно подыскать ему соответствующее имя, чтобы он и его имя, наконец, осветили себя друг другом, чтобы на вопрос: кто ты, друг, - совместно ответили себе и другу: я, друг, это ты. Но, может быть, он вовсе не нуждается в имени, так он скромен, не нуждается в освещении, так он священ. Скажем так, он святой дух неизменного роста всякой плоти. Он есть, каждому известен, но существует ли он по-настоящему, так, чтоб его можно было пощупать? Вряд ли... Но это и ни к чему, этот дух сам нас нащупает, да уже и нащупал! Посмотри на себя в зеркало, говорю тебе, и убедишься сама: он тут.

- Вы все хотите одного: пощупать, я знаю, - подмигиваем мы. - Зачем это духам, как они это делают, и чем - не вполне ясно. С плотью, конечно, всё намного ясней. Постоянный рост плоти? Скажи лучше: вечное её стояние, так что трусы рвутся.

- Ты начинаешь понимать! - восклицает он. - Ещё немного, и глаза твои откроются вполне, и ты совсем прозреешь. Тогда глянь вокруг этими глазами, скажем, глазами главного химика всего происходящего. Ещё лучше - верховного алхимика. Да, только что жалюзи вроде бы были зелёненькими, это ещё не забылось, ещё помнится, но сейчас-то они уже из жёлтенького говнеца! Только что чёрные кепки - сейчас уже покрыты пылью, а в пыли уже сверкают золотые крупинки, ещё немного - и кепки отлиты из червонного золота. Гляди на них, пока это не случилось, потом будет поздно, на них нельзя будет смотреть, как на солнце. В самый раз тебе это проделать, протереть глаза и спросить себя: начто же всё это? И ответить мужественно и прямо, не прибегая к притчам: а так, ниначто.

- А нато, чтоб снова запылиться, - уклоняемся мы от такого ответа, не желая следовать его совету, или вместе с ним посмеяться над шуткой. - А листьям снова отрасти, чтоб снова порвать трусы. Я не начинаю, я давно понимаю все твои метафоры, не беспокойся. Я вообще давно прозрела и теперь всё вижу ясно.

- Ещё бы тебе не видеть! Себя-то ты отлично знаешь. Твои-то собственные метаморфозы тебе куда видней, чем чужие, нет нужды и в очках. Да и для наблюдений со стороны лучше тебя ничего не найти, ты как бы лишена личных качеств, все твои качества свойственны и другим, всем самкам. Ты отлично исполненная модель женщины вообще, первоженщина без позднейших наслоений, чистейшее место для гнездования личинок метаморфоз: чистый лист, ноль. А дробь метаморфоз, наслаивающаяся на чистый ноль, заметней, чем на других, уже проявивших свою индивидуальность числах. И выглядит она крупней, очевидней, да, метаморфозы девственницы очевидней метаморфоз шлюхи. Понятно, почему тебе так дорога сказочка про твою священную корову Ио: вот кому ты действительно родственница, по типу ты весталка, как и она. Это сразу ясно, как только перестают сбивать с толку все эти твои скачки туда-сюда: так повернёшься милый невинный детёныш, эдак - скверная старуха, заматерелая девственница...

Внезапно нанесенный удар заставляет нас подпрыгнуть. Не подготовленные к прыжку, мы приземляемся не на гранитный пол пятками, а на стойку локтями. Боль от такого приземления вырывает из нас хриплый стон. Да, вот это удар по существу, и такая боль неопровержимо свидетельствует о его существовании. Она несомненнo дана, несомненно есть, от неё не отвертеться. Область её гнездования в нас, там, куда нанесен удар: ниже пояса.

Это удар исподтишка, без подготовки. Таким ударом можно раскроить лоно и ехиднe, и его съедят родные детёныши. Такой же силы боксёрский удар кулаком исподтишка нанёс нам некогда партнёр, назначенный тренером танцкласса, один особо подлый мальчишка. И его мотивы остались нераскрытыми, но сам удар несомненная причина последовавших неприятностей: это с тех пор нас периодически мучают такие же тошнотворные боли, как вот эта, сейчас. Всё это время мы бдительно не подпускали к себе никого, от кого можно ожидать такой же подлости, но вот - пожалуйста, снова пропускаем вскрывающий наше чрево удар. Во вскрывшийся пролом сейчас толпами повалят из преисподней самые жуткие детища нашей души, из них выходят отличные матереубийцы: что-то нестерпимо горячее уже налегает нам на лонную кость - и одновременно поднимается наверх к гортани. Мы схвачены двумя жестокими спазмами одновременно, рвотной и родовой, и нам вряд ли устоять перед этим двойным насилием. Да вот уже и выпадает из нас давно зреющий в нашем чреве плод...

- А если я и в самом деле девственница? - вываливается из нас. Представить себе такую глупость трудно, но ты попробуй. Вообрази, что, допустим, была такая игра. Предположим, нас было несколько девчонок, и мы дали друг другу подписку, что до замужества не станем... Ну да, а потом все они повыскакивали замуж, а те, кто не выскочили, давно позабыли про детские игры. Я же, допустим, единственная из них, которая приняла игру всерьёз, ведь это я её придумала. Мне вообще свойственна серьёзность, по меньшей мере - одной моей половинке. Кроме того, возникает такое светлое состояние... короче, предположим, что были и более серьёзные причины.

Хотя громадная тяжесть и вываливается из нас, но это не приносит нам заманчивого облегчения. Значит, это и есть вожделенные плоды обещанного прозрения? Да, нет нужды ни в каких очках, проявленная картинка и так приятна для вполне открывшихся глаз, и без вспомогательных линзочек беспощадно четка. Всё без обмана: у старухи Горгоны обличье красивой девственницы и блудницы, как у богинь. Волосы на её голове - змеи, а взгляд её - смерть, хотя играет она в детские игры и всё время смеётся. Живёт она обычно за горами, где и боги живут. Но когда приходит брачная её пора, встаёт она и начинает звать. А в ответ на отчаянный зов тот, к которому из такой бездны взывают этими воплями, опять только пожимает плечами и поправляет:

- Мотивы, дорогая, ты упорно смешиваешь мотивы с причинами. Светлое состояние, игра всерьёз... У неё, между прочим, есть принятое имя: celibato, спроси у padre, он соврать не даст. Что ж, этой игрой можно объяснить почти всё... Но тогда у нас с тобой ещё меньше общего, старушка, чем предполагалось.

А-а, позвать даже льва и прочих зверей, домашних животных, птиц и змей: идите ко мне! Да только услышат они такой зов, исполненный таких обещаний сладкий зов будущего - так и пойдут к нам, никаких сомнений! А этот кастрированный мерин только пожимает жирными плечами. Тупо и упорно он продолжает свою детскую игру, пародирование чужих приёмов, на этот раз того из них, которым давеча мы сами исподтишка достали padre... ногой по его целибату. Теперь наше оружие поворачивают против нас, выворачивают нашу и без того вывернутую изнанку снова наизнанку. Тошнота опять всей ватной тушей своей наваливается на нас, и мы вынуждены схватиться за глотку, чтобы удержать её спазмы. Может, хлебнуть водички? Из-под конторки, тёпленькой, нагретой его задницей? Ну нет, охваченные жаждой мести за безответность зова, мы злобно хохочем, предпочтя так утолить её.

- У нас вообще нет общего, братишка! Всё это твоё общее - с тем мерзавцем, облапошившим тебя с твоей жёнушкой, которого ты после этого трусливо защищаешь, вроде бы жалуясь на него. Ваши общие святые писания, твой Овидий и его Фрейд - и те крадены из одного общего кармана, у папочки Моисея. У вас одна бухгалтерия, потому вы и грызётесь, как осы. Состряпали себе тут уютное местечко гнездования, вонючие вы личинки, а я вот сейчас пойду и разворошу его, осиное ваше гнездо!

- Да провались ты, откуда взялась, ко всем чертям! - вскрикивает он. Лучше бы тебе тут и не появляться. А ещё лучше - вовсе не родиться...

Ну вот, наконец-то. Но мы и не сомневались, что в конце концов вывернем и его наизнанку. Что рано или поздно он последует за терпеливо показываемыми ему примерами, снова и снова подсовываемыми нами образцами для подражания. Сам ведь неосторожно признавался, что легко тянется за другими, хотя бы только ножкой, ну, а теперь сделал и другое, более важное признание. Начать выдавать свои секреты, предавать себя - потом уж не удержаться, дело покатится уже по инерции. А что у него, толстопятого, не нашлось других, адекватных слов для передачи своего подлинного желания, и не хватило отваги признаться в нём напрямую - это даже лучше. Выраженное не в лоб, а тонким косвенным приёмом, не утверждением, а отрицанием, признание становится много глубже. Отрицание интимного делает его намного интимней, а выворачивание его изнанкой наружу уничтожает всякую интимность. Наше платье докажет это наглядно кому угодно: раздеться до исподнего - всё равно, что не носить его вовсе. Разве что вывернуть наружу и его, саму изнанку - наизнанку.

- А денежки? - ехидно интересуемся мы, пробуя проделать и это.

- Да я сам тебе приплачу! Ты просила поддержки? Получай, - с треском открывает он ящик своего стола. - Вот тебе на дорогу, и проваливай отсюда.