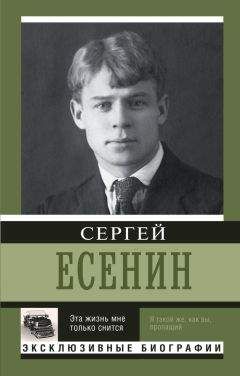

Сергей Есенин - Последний Лель

На берегу реки, перед городом, мучимый жаждою, подошел Крутогоров к волнам. Нечаянно взглянул под валявшуюся на песке гнилую колоду. И окаменел: из-под колоды, покачиваясь и водя приплюснутыми шершавыми головами, ползли на него черные клубки матерых змей… Сиплым обдавали его и жутким свистом… Зачарованный, глядя расширенными, таящими ужас зрачками, как черные холодные гады раскрытыми пастями нацеливаются в лицо, Крутогоров отпрыгнул в сторону, на камень. Но сердце его похолодело: под камнем на солнцепеке ворочались кругом и сонно водили раскрытыми пастями сплетшиеся буро-желтые змеи… Подкатывали под него свистящими кольцами. Обвивались уже вокруг ног…

Но, отряхнув их с ног, выбрался Крутогоров из западни смерти на крутой обрыв.

Поднял отдыхающих на камнях у дороги земляков. Черноземной несокрушимой силой двинул их на серый мертвый город двуногих и призраков…

В рабочем квартале сняли землеробы флигель. В первую голову обзавелись планами города.

Через две недели Крутогоров знал уже все входы и выходы в сборищах двуногих.

В раззолоченном, гранитном дворце был сбор ехидн. Готовились козни на мужиков. Крутогоров, перекупив у какого-то красноносого дружинника пропуск, прошел в дворец.

Грозным встал сын солнца перед сборищем ехидн вестником мести, подняв гневный свой голос, как власть имеющий:

— Вы веселитесь… Но вы заплачете, когда мы будем мстить! За муки, за кровь… За землю — мстить! Не отдаете земли — так ждите!..

У колонн сидевшие на мраморном выступе главари, подхватившись, вытаращились на Крутогорова тупо. Забурчали что-то, кивая один на другого.

Поднявшиеся грохот, шум, свист — смешали все в какой-то ад… Откуда-то из-за колонн выгрузились дружинники — пьяные ковыляющие уроды: у одного недоставало ноги — передвигался на какой-то деревяшке вроде лестницы; у другого горб был наравне с головою; у третьего кисли, как язвы, заплывшие гноем глаза. Без конца лоснились мясистые, иссиня-багровые носы…

— Дозвольте… ваша-сясь… морду побить?.. — козырял толстому какому-то купцу куцый хромоножка. — За первый сорт… отчищу!..

— К-ка-к?.. Как ты смеешь?.. — выпятив грудь, встряхнул кулаком купец. — Да я т-ебя… В порошок и по ветру!..

— Не-т, ваша-сясь… — окружили купца уроды, громыхая костылями-лестницами. — Тому вон, што скандал поднял… А хоть бы и тебе?.. — ухмыльнулись они, ворочая свирепо белками.

Купец размахнул кулак. Но дикий хромоногий, вцепившись, как клещ, в его кафтан, так изловчился, что откусил ему острыми зубами нос…

Рассвирепел купец. Хватил со всего размаха хромоногого. Но тот и ухом не повел.

Дружинники наседали на купца. А тому было уже не до них: кровь хлющила из носа фонтаном. Надо было замывать. Но обросший, волосатый горбун, перегородив проход, тузил своими руками-обрубками в толстое пузо купца так, что пузыри летели изо рта.

Когда купец, взяв пару-другую дружинников под мышки, понес их в боковую комнату, хромоногий, держась за ворот купеческого кафтана, брыкаясь, заверещал:

— Убери-те его!.. А то я за себя не ручаюсь… Уберите эту пузатую сволочь!..

А кругом крутились уже, топая каблуками и горланя, обнявшиеся красные носы: плясали.

Не ходи бочком,

Ходи ребрушком!

Не зови дружком,

Зови зернушком!

подсвистывали, нося зобы, ехидны.

В углу Крутогорову вязала руки стража. Барыньки и девицы в красных парчовых сарафанах и высоких кокошниках — в гнезде ехидны так любят все русское, даже одежду! — всплескивали руками:

— Негодяй!.. Подлец! Как он смел? Кто его пустил?.. Скажите, кто?!

— Н-да… Невелика птичка, а ноготок востер. Ну, да мы его сейчас… — прошмыгнул, косясь на Крутогорова, какой-то военный туда, откуда лилась музыка.

Белоснежный заливал электрический свет хрустали, колонны из малахита, позолоту, шелка, парчу и бархат… За колоннами рыдала, с нежными арфами и скрипками переплетаясь, томная виолончель: серебряная луна плыла в жемчужных тучах, голубой пел ветер…

Из-за колонн, оттуда, где томилась и безумствовала виолончель, в красных трубочках, туго обтягивающих ляжки, и в красных же мундирах вышли под руку с легкими, хрупкими, как лилии, женщинами военные. И навстречу им багровые носы, махая руками, свирепо что-то загорланили и дико…

Крики стихли. Выскочивший из толпы военных, высокий, сухой, зеленокожий Гедеонов окинул толпу ницым взглядом. Увидев в углу связанного Крутогорова, вздрогнул. Но, набравшись храбрости, кинулся сломя голову к нему с выступа:

— Эт-то… что?.. Это, наконец… Что за чер-рт?!

Вылинявшие зелено-желтые глаза торчали из-под жестких рыжих бровей, как ножи.

Толпа смыкалась все теснее и теснее, пытая Крутогорова:

— Ты один сюда приехал, а? Что вы затеваете?.. Умрем, а земли мы не отдадим вам.

— Что затевает солнце, когда оно всходит?.. — откинул назад голову Крутогоров, меряя двуногих взглядом. — Но не одно солнце обрушится на вас… Вам, гадам, будет мстить и земля… Через землю вы погибнете.

Круто повернувшись на каблуках, трясясь, вытянул длинную жилистую шею Гедеонов. Выскалил гнилые зубы:

— Ого!.. Да он… не робкого десятка! А еще говорят, что мучили… мужичье-то… Нет, когда б взаправду вымуштровать… не заговорили бы больше! А договорятся!.. Чем бы это их поподчивать, а?

— В-ешать!.. — подхватили двуногие. — Вешать сиволапую сволочь! Висилицей их подчивать…

— А работать кто будет на вас?.. — жег их Крутогоров черным огнем. — Ну, да все равно… Чем больше повешенных, тем скорее месть… И лютее… Все из-за земли, знайте!..

Орава кинулась на него с простертыми скрюченными руками и свирепыми криками. Схватила его за шею:

— Решить!

Гедеонов, обнажая гнилые желтые клыки, уговаривал ехидн:

— Не горячитесь. Какой прок, если мы его убьем сразу?.. Надо его немножко поподчивать… В секретку его!..

Но хрупкая, нежная и светлая, словно сказка, вышла откуда-то девушка.

— Я прошу… не трогать его… — повернула она пылающее лицо к Гедеонову.

— Ты-ы?.. — воззрился на нее Гедеонов грозно.

Девушка, нежно и светло улыбаясь, взяла под руку отца. Увлекла его в соседний зал.

За колоннами тяжко зарыдала и забилась виолончель. Луна, точно смерть в белом саване, мчалась за черными разорванными тучами, разбрасывая бледный серебряный свет по дороге, устланной гробами…

А орава, бросив Крутогорова, таращила вослед хруп кой Тамаре гнойные глаза с ужасом…

В углу же шушукались и судачили холеные тупые барыньки: что это за девица, что и Гедеонова укротила?

Какой-то старичок-генерал, придворный, подскочил, шаркая подметками, к дамам. Закрутил старый храбрый ус:

— Это весьма понятно-с, княжна Тамара, видите ли — дочь Гедеонова. Оно хоть Гедеонов и давний вдовец, ну, да ведь княгиня Елизавета — хе! хе! — женщина с темпераментом-с, не одному придворному пришлось убедиться в этом, и Гедеонов живет с ней как с женою уже восемнадцать лет… С мужем, князем Сергеем у княгини были нелады с первых же годов супружества, и она тогда же сошлась с Гедеоновым — Поразил ее, знаете ли, необыкновенный характер генерала. Свяжется же черт с младенцем! От Гедеонова у ней и родилась дочь, хотя Тамару и знают как дочь князя Сергея…

Виолончель смолкла — серебряная луна упала и разбилась на острых скалах…

Но что-то светлое цвело в сердце Крутогорова и пело…

Не хрупкая ли, огненная Тамара, воздушная и нежная, как сон, окутанная светлым газом?

Тамара прошла около: лебяжья поступь, медленный долгий взгляд. Маячил и манил хрупкий огненный кубок счастья… Кто выпьет? Кто возьмет огненную красоту?

Ибо не знала Тамара красоты своей, богатства своего.

Из-за толпы на нее взглянул Крутогоров. Она вздрогнула и опустила голову.

И, лишь слегка приподняв багряное пылавшее лицо, повела искоса серым медленным взглядом, неведомым, как судьба. И, остановившись, шире раскрыла ресницы, глубже заглянула в солнечные глаза Крутогорову, погрузилась в них. И вздох ее был — вздох шумных вершин, омоченных весенним дождем, всплеск ночных волн…

Из раззолоченного гранитного дворца Крутогорова ночью же увезли в старую облезлую крепость.

Везли Крутогорова шумными улицами. Жуткие вились за ним, с горящими глазницами, призраки. Острым западали в сердце ножом предсмертные ночные голоса и зовы: город гудел и выл, как стоголовое чудовище… заливал багровым заревом небо, кровавым заревом. Выбрасывал из своих пастей тучи смрада. И жрал, жрал молодые трепетные жертвы, разбросанные по заплесневелым мертвым каменным трущобам…

Только двуногие веселились, разодетые, в раззолоченных, пропитанных кровью дворцах и капищах… Из-за огромных зеркальных окон, из-за дверей кабаков неслись визги, крики и песни скоморохов, публичных девок и актерш, пьяные голоса и гулы… А по улицам, черным развертываясь свитком, текли реки все тех же праздных, сытых, тупых и хищных двуногих…