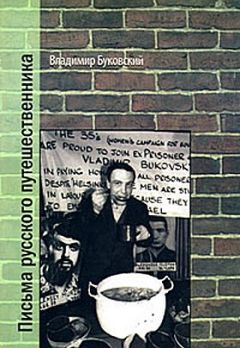

Николай Карамзин - Том 1. Письма русского путешественника. Повести

После обеда был я в гарнизонной церкви и видел монументы и портреты славных воинов. Там Клейст подле Шверина и Винтерфельда, любезный Клейст, бессмертный певец Весны, герой и патриот. Знаете ли вы конец его? В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он батальоном и взял три батареи. У правой руки отстрелили у него два пальца, он взял шпагу в левую. Пулею прострелили ему левое плечо; он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как храбрый Клейст уже готов был лезть на четвертую батарею, картеча раздробила ему правую ногу. Он упал и закричал своим солдатам: «Друзья! Не покиньте короля!» Наехали казаки, раздели Клейста и бросили в болото. Кто не подивится тому, что он в сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и ухватками одного казака, который снимал с него платье? Наконец от слабости заснул он так покойно, как бы в палатке. Ночью нашли его наши гусары, вытащили на сухое место, положили близ огня на солому и закрыли плащом. Один из них хотел всунуть ему в руку несколько талеров, но как он не принял сего подарка, то гусар с досадою бросил деньги на плащ и ускакал с своими товарищами. Поутру увидел Клейст нашего офицера, барона Бульдберга, и сказал ему свое имя. Барон тотчас отправил его во Франкфурт. Там перевязали ему раны, и он спокойно разговаривал с философом Баумгартеном, некоторыми: учеными и нашими офицерами, которые посещали его. Через несколько дней умер Клейст с твердостию стоического философа. Все наши офицеры присутствовали на его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: «У такого храброго офицера должна быть шпага и в могиле». – Клейст есть один из любезных моих поэтов. Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ее.

Июля 2

Ныне приехал сюда король с своею гостьею штатгальтершею. Не можете вообразить, что за пышная была ей встреча! Все граждане стояли в ружье, и никакая сорочья стая не может так пестриться, как пестрился этот фрунт. Офицеры отличались от рядовых только тем, что у них косы привиты были гораздо круче. В ожидании штатгальтерши тянули они всем фрунтом водку, и так неосторожно, что некоторые стукались лбами. Капитаны ходили и увещевали своих сограждан отмахнуть на караул мастерски. «И конечно, конечно! – кричали они. – Мы не ударим себя лицом в грязь». Нельзя было не смеяться этому фарсу. – Купцы, все в красных кафтанах, под начальством одного банкира, выезжали встречать штатгальтершу за город. – И за то, что я посмеялся над берлинскими гражданами и взглянул на штатгальтершу и прусского короля, вымочил меня дождь. Теперь начнутся здесь пиры. – Иду в театр.

В 10 часов ночи. Давно уже не был я так приятно растроган, как ныне в театре. Представляли драму «Ненависть к людям и раскаяние»47, сочиненную господином Коцебу, ревельским жителем. Автор осмелился вывести на сцену жену неверную, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, несчастлива – и я плакал как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй!.. Коцебу знает сердце. Жаль только, что он в одно время заставляет зрителей и плакать и смеяться! Жаль, что не имеет вкуса или не хочет его слушаться! Последняя сцена в пиесе несравненна. – Господин Флек играет ролю мужа с таким чувством, что каждое слово его доходит до сердца. По крайней мере я еще не видывал такого актера. В нем соединены великие природные дарования с великим искусством. Г-жа Унцельман представляет жену очень трогательно. В игре её обнаруживается какая-то нежная томность, которая делает ее любезною для зрителя. – Я думаю, что у немцев не было бы таких актеров, если бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера и других драматических авторов, которые с такою живостию представляют в драмах своих человека каков он есть, отвергая все излишние украшения, или французские румяна, которые человеку с естественным вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, читая лучшие немецкие драмы, я живо воображаю себе, как надобно играть актеру и как что произнести; но при чтении французских трагедий редко могу представить себе, как можно в них играть актеру хорошо или так, чтобы меня тронуть. – Вышедши из театра, обтер я на крыльце последнюю сладкую слезу. Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к счастливейшим вечерам моей жизни? И пусть теперь доказывают мне, что изящные искусства не имеют влияния на счастие наше! Нет, я буду всегда благословлять их действие, пока сердце будет биться в груди моей – пока будет оно чувствительно!

Июля 4

Вчера в шесть часов утра поехали мы с Д * верхом в Потсдам. Ничего нет скучнее этой дороги: везде глубокий песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается. Но вид Потсдама, а особливо Сан-Суси, очень хорош. Мы остановились в трактире, не доезжая до городских ворот, и, заказав обед, пошли в город. У ворот записали наши имена; однако ж в рассуждении допросов ныне нет уже такой строгости, как прежде. Покойный король, живучи в Потсдаме, хотел знать обо всех приезжих. – На парадном месте против дворца, украшенном колоннадами, училась гвардия: прекрасные люди, прекрасные мундиры! Вид дворца со стороны сада очень хорош. Город вообще прекрасно выстроен; в большой, так называемой Римской, улице много великолепных домов, строенных отчасти по образцу огромнейших римских палат и на собственные деньги покойного короля: он дарил их кому хотел. Теперь сии огромные здания пусты или занимаются солдатами. Жителей очень мало: причиною то, что нынешний король совсем оставил сей город, предпочитая ему Шарлотенбург. Не для того ли противен ему Потсдам, что он, будучи принцем, имел там много неудовольствий и досад? Вообразите, что целый дом в два этажа можно нанять там за пятьдесят рублей в год; да и то нанимать некому. На дверях больших домов висят солдатские сумы, камзолы и проч. Коротко сказать, Потсдам кажется таким городом, из которого жители удалились, слыша о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защиты. Не можете вообразить, как печален сей вид пустоты!

В Потсдаме есть русская церковь под надзиранием старого русского солдата, который живет там со времен царствования императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлый старик сидел на больших креслах и, слыша, что мы русские, протянул к нам руки и дрожащим голосом сказал: «Слава богу! Слава богу!» Он хотел сперва говорить с нами по-русски, но мы с трудом могли разуметь друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово, а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-русски. «Видно, что у нас на Руси язык очень переменился, – сказал он, – или я, может быть, забываю его». – «И то и другое правда», – отвечали мы. – «Пойдемте в церковь божию, – сказал он, – и помолимся вместе, хотя ныне и нет праздника». Старик насилу мог передвигать ноги. Сердце мое наполнилось благоговением, когда отворилась дверь в церковь, где столько времени царствует глубокое молчание, едва перерываемое слабыми вздохами и тихим голосом молящегося старца, который по воскресеньям приходит туда читать святейшую из книг, приготовляющую его к блаженной вечности. В церкви все чисто. Церковная утварь и книги хранятся в сундуке. От времени до времени старик перебирает их с молитвою. «Часто от всего сердца, – сказал он, – сокрушаюсь я о том, что по смерти моей, которая от меня, конечно, уже недалеко, некому будет смотреть за церковью». – С полчаса пробыли мы в сем священном месте; простились с почтенным стариком и пожелали ему – тихой смерти.

После обеда были мы в Сан-Суси. Сей увеселительный замок лежит на горе, откуда можно видеть город со всеми окрестностями, что составляет весьма приятную картину. Здесь жил не король, а философ Фридрих – не стоический и не циник, но философ, любивший удовольствия и находивший их в изящных искусствах и науках. Он хотел соединить здесь простоту с великолепием. Дом низок и мал, но, взглянув на него, всякий назовет его прекрасным. Внутри комнаты отделаны со вкусом и богато. В круглой мраморной зале надобно удивляться колоннам, живописи и прекрасно набранному полу. Комната, где король беседовал с мертвыми и живыми философами, убрана вся кедровым деревом. С горы, срытой уступами (которые один другой закрывают, так что, взглянув снизу вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору), сошли мы в приятный сад, украшенный мраморными фигурами и группами. Здесь гулял Фридрих с своими Вольтерами и Даланбертами. «Где ты теперь? – думал я. – Сажень земли вместила прах твой. Любезные места твои, для украшения которых призывал ты лучших художников, теперь осиротели и пусты». – Из сада прошли мы в парк, где встречается глазам японский домик на левой стороне главной аллеи; а далее, перешедши через каменный мост, видишь на обеих сторонах прекрасные храмики. Мы прошли к новому дворцу, построенному покойным королем со всею царскою пышностию. Внутренность еще великолепнее внешности; и, дивясь богатству, дивишься и вкусу, который виден в уборе комнат. Более шести миллионов талеров стоил королю сей дворец. – Правда, я был тут не в таком расположении, в каком надобно рассматривать пышные произведения искусств. Кровь моя волновалась, голова болела, и я насилу мог ходить. Оставив дворец, поехали мы назад в город, чтобы отдохнуть несколько в том трактире, где обедали.