Дмитрий Мамин-Сибиряк - Последняя веточка

— Баушка, о чем ты плачешь? — спрашивала девочка, сама готовая расплакаться над всеми этими шубами и сарафанами.

— Так, милушка… Стара я, Афонюшка; раздумаешься да раздумаешься, ну, и защемит сердечушко. Тебе это еще рано знать…

— Разве все старые люди плачут, баушка?

— Да как тебе сказать-то, милушка… Есть и веселые старички, только это редко бывает: мало веселого-то бог нам посылает, — ну, человек терпит-терпит, да и не вытерпит.

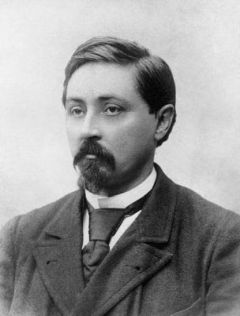

Девочка плохо понимала печальные размышления бабушки и только ласково прижималась к ней своей русой, кудрявой головкой. Небольшого роста, худощавая, но еще очень крепкая для своих шестидесяти лет, Миропея Михайловна невольно обращала на себя общее вынимание тем, что переживает красоту и молодость и что мы называем внутренней, душевной красотой. Эта красота сказывалась и в неторопливых движениях, и в ласковой улыбке, и больше всего в спокойном, сосредоточенном взгляде больших темных глаз, полных неугасавшего огня. Темненькое платье и такой же платок на голове придавали старушке немного монашеский вид и еще лучше оттеняли ее морщинистое лицо с такой необыкновенной кожей, цвета церковной просвиры; это лицо было проникнуто внутренним светом, и ни одна тень не ложилась на него. На такие лица хочется смотреть, точно сам делаешься лучше от одного их присутствия.

Рядом с бабушкой десятилетняя Афонюшка выглядела настоящим полевым цветочком, хотя Миропея Михайловна одевала ее тоже во все темное: ситцевое темненькое платьице, такой же платочек на голове и только в виде исключения какая-нибудь светленькая ленточка в русой косе или нитки стеклянных бус на шее. От этой монашеской простоты тоненькое и бледное личико девочки казалось еще свежее, а светло-карие глаза блестели, как два дорогих камня. В тихой и однообразной жизни разрушавшегося бороздинского дома детский голосок, неугомонная возня и проказы Афонюшки являлись точно солнечным лучом; девочка выросла в этой развалине, как растет и гнездится где-нибудь в забытом угле одинокая травка.

— Болит мое сердечушко об этой Афонюшке, ох, болит! — не раз говаривала Миропея Михайловна, когда девочка играла под окном или на дворе. — Не жилица она на белом свете!.. Вот и чашечку как-то разбила, — фарфоровая такая была чашечка, еще покойничек-тятенька у китайца в Ирбитской купил. Из этой чашечки я маленькая чай пила, потом своих дочерей поила… И все в шкапике эта чашечка стояла, сколько годов стояла, а тут, как на грех, и попади на глаза Афонюшке: «Дай да дай, баушка миленькая…» — «Разобьешь!» — «Нет, баушка». Ну, ластилась, ластилась ко мне, я и дала ей чашечку-то. Поиграла она с ней, а потом сели чай пить, я только налила кипятку — чашечка-то на несколько частей и развалилась, сама собой развалилась. И так мне было жаль этой чашечки, так жаль, что и сказать не умею; даже смешно рассказывать-то, что о таких пустяках человек может беспокоиться.

Нужно сказать, что в комнате Миропеи Михайловны был заветный стеклянный шкап, битком набитый разной разностью: стояла в нем старинная чайная посуда, висели на гвоздиках фарфоровые и сахарные пасхальные яйца, отдельной пирамидкой красовались старые бонбоньерки; тут же лежали неизвестно для чего обломанные детские игрушки, какие-то подушечки, вышитые бисером, дорожные серебряные стаканчики, несколько обношенных альбомов и т. д. С каждой вещицей здесь непременно было связано какое-нибудь семейное воспоминание, заставлявшее Миропею Михайловну тяжело вздыхать: куклой в синем сарафане играла любимая дочь Феюшка, из серебряного стаканчика пил всегда тятенька, когда случалось ездить в дорогу, зеленую бонбоньерку подарил свекор, сахарное яичко с желтым барашком привезла матушка-свекровушка, когда родился Спиря, в альбомах были фотографии всей родни и бесчисленных знакомых.

— И нынче хорошие-то люди не обегают, а прежде знакомство большое у нас было по всей округе, — любила повторять старушка, перебирая в шкапу свои семейные реликвии. — Уж про наших-то уральских и говорить нечего: кругом свой народ был — в Екатеринбурге, в Шадрине, в Ирбите, по заводам везде, в Тюмени, в Верхотурье. А были знакомцы из Нижнего, из Иркутска, из Москвы — хорошие знакомцы, хоть не видались годами. Торговое дело, нельзя: на людях жили…

Но, как ни дорог был Миропее Михайловне ее заветный стеклянный шкап, служивший для нее живой семейной летописью, первое место в ее каморке принадлежало, конечно, переднему углу, где от полу до потолка, в два створа, стоял старинный «иконостас», выкрашенный синей краской. Этот иконостас был фамильной святыней, и всегда пред ним теплилась неугасимая лампада. Всех икон было больше двадцати, и все старинного редкого письма, с темными ликами, дорогими окладами и самой подробной биографией каждого образа.

— Старинка все! — ласково говорила Миропея Михайловна, любуясь своим иконостасом.

Коллекция бороздинских икон была в своем роде замечательное явление. Она составилась в смутную эпоху разорения займищенских скитов, когда Михайло Васильич много «облюбовал божьего благословения», то есть приобрел за большие деньги некоторые «истинники» древних письмен. Таким образом к нему попали «фрязи»[3] XVII века, иконы новгородского пошиба, строгановское письмо и особенно много икон так называемого сибирского письма. Между прочим, в этом хранилище был образок работы знаменитого Рублева, хотя и под сильным сомнением: таких «истинников» греческого, киевского и новгородского дела много выпускает Москва, где проживают доднесь великие мастера из нового делать старое. Вся эта «древляя» иконопись была украшена дорогими окладами обронного и басменного дела, с разными поднизями, рясно и цатами, унизанными жемчугом и самоцветным каменьем[4].

— Была еще одна у меня икона, да не умела хранить, — рассказывала однажды Миропея Михайловна, закручинившись. — Не к рукам, видно, или уж так господь хотел наказать.

— Куда же она у вас девалась?

— Икона-то?.. Потеряла я ее — мой грех… То есть и не потеряла даже, а так как-то сама собой ушла из дому. Таких икон я больше и не видывала: лик Еммануилов был, прямо радостный образ самого Христа-младенца. Уж я искала-искала его, ревела-ревела, обещания всякие давала: нет, как под землю ушел образок… Из себя-то он был такой маленький, складеньком, и всегда в иконостасе на первом месте стоял, потому как он у нас был родовой, и покойничек-тятенька, когда им меня благословлял, крепко наказывал: «Блюди его пуще глазу, ежели добра себе хочешь… По всему нашему роду прошел образок-то, с ним прадед наш с Керженца на Урал пришел; у прадеда-то только всего и имущества было, что этот самый образок». Так все и вышло, как покойничек-тятенька Михайло Васильич сказал… Хранила я этот образок, действительно, неусыпно и везде его из дому с собой носила. Так и замуж выходила, и замужем больше двадцати лет прожила. Детишек на ноги мало-мало успела поднять и пристроить по своим делам: девок замуж повыдала, сыновей по занятиям разным… Все у нас хорошо шло, дом как полная чаша, а тут образок-то и потеряйся. И как это случилось — даже ума не приложу… Так уж, видно, господу было угодно. Перед самой это пасхой случилось, на страстной неделе… Уборка у нас шла по дому-то; ну, дом вон какой, — замоталась я грешным делом, а тут сунуло меня в суседи к одной старушке кардамону прихватить для соления. Так, всего-навсего вывернулась я, может, на полчаса. Прихожу домой, хвать, а образка-то и нет. Весь дом перерыли — нет образка… Ко мне в моленную, окромя ребятишек своих да одной женщины-поломойки, никто не входил. Ну, кроме этой женщины, некому взять… Согрешила, поклепала на нее — нет, говорит, не брала. Так и пошло с тех пор у нас в доме нестроенье, да вот до чего и дошли: все ушло, как дым. А я тогда с горя-то чуть даже с ума не сошла: день и ночь ревела об образке. Раз этак лежу ночью и вдруг удостоилась, грешная и недостойная раба, сонного видения одного старца. Входит он будто прямо ко мне в покои, поглядел-поглядел на меня таково строго и вымолвил: «Не умела ты, Миропеюшка, беречь своего счастья»… Только всего и сказал.

III

История бороздинской семьи очень характерна. Как большинство раскольничьих семей, Бороздины были выходцами из России, откуда их гнали «знаки» гражданской «телесно ощущаемой власти» и «любезного никонианского духоборного суда». Это было в начале XVII века, когда Урал только еще населялся и представлял собою ту «любезную пустыню», где свободно могли укрыться по лесным дебрям, болотинам, раменью и «за великими грязями» целые тысячи «изящных страдальцев» за старую веру. Между прочим, беглые населенники облюбовали Черное озеро, и таким порядком образовалось Займище, это сильное раскольничье гнездо, сохранившееся до последних дней. В числе других бежавших из «расейских» насиженных мест был и прадед Бороздин, участвовавший в основании Займища и принесший с собой на Урал только один образ «радостного Христа-младенца».