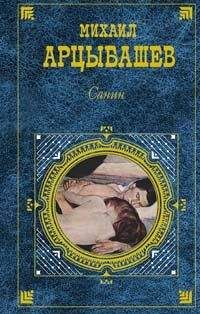

Михаил Арцыбашев - Санин (сборник)

– У Дмитрия Аркадьевича эта вещь выходит тоже превосходно… Когда он пел ее в концерте, было четыре биса…

Долговязый певец, выбрав минуту, встал и пошел опять бродить по комнатам, рассматривая картинки на стенах. У одного этюда масляными красками он долго стоял в глубоком внимании. Маленький кусочек холста весь горел мягким, радостным весенним солнцем. Таял снег дрожащей голубоватой дымкой. Тоненькие березки блестели наивно и чисто, как невеста. Ярко голубел клочок весеннего неба.

– Чей этот этюд? – спросил он, когда Лидия Павловна подошла к нему.

– Это одной барышни… поклонницы Дмитрия Аркадьевича… Она ему подарила… Хорошо?

– Да, – серьезно и глубоко сказал певец.

– У нее был большой талант… Умерла она… застрелилась, говорят, что ли…

Долговязый певец ничего не сказал. Постоял и отошел.

Стали собираться домой. Была уже ночь, и лошадей нашли только с фонарем. Опять долговязый молодой человек взмостился на козлы, рядом с кучером. Перовский и Лидия Павловна долго шли за экипажем. Перовский продолжал спорить с доктором, но уже безнадежным, упавшим голосом. Доктор не возражал. Лидия Павловна просила заезжать еще.

– Дмитрий Аркадьевич новые ноты получил, – говорила она в темноте.

– Непременно, непременно… – отвечал из мрака невидимый доктор.

И все чувствовали, что больше не приедут. Перовский молчал.

Тьма лежала на плоскогорьях, и туман злобно клубился в их тысячелетних морщинах. Не успели отъехать полверсты, как хуторок совершенно растаял во мраке, только огонек в освещенном окне еще сверкал, но и он скоро мигнул и исчез за поворотом. Должно быть, заехали за деревья.

Деревянный чурбан

Ни один листик не шевелился кругом, а их были миллиарды, и каждый был насквозь пронизан светом и теплом. Под ногами шуршали жесткие иглы травы, пробившейся сквозь многолетнюю сухую листву, по которой мягко и странно было идти, точно под нею были упругие и сильные пружины. Пахло листвою, мохом и грибной сыростью. Впереди, позади, по сторонам был лес – зеленое море листьев, веток, мхов, могучих стволов – и золотым дождем сеялись повсюду солнечные лучи, как будто звучащие какой-то неслышимой благодатной музыкой. Кругом же было тихо, торжественной, таинственной тишиной, и тишине этой не мешали далекое звонкое кукование кукушки, чуть слышный стук дятла, долетавший откуда-то снизу, из невидимого в чаще глубокого сырого оврага, и непрестанное, дружное рабочее гудение миллионов насекомых, ползавших, скакавших и летавших в траве, по деревьям, на освещенных ярким солнцем и отблеском голубого неба полянах.

Жизнь, крепкая и упорная, как рост векового дуба, была вокруг, и от каждого едва видного жучка, хлопотливо ползущего куда-то вверх по стеблю, веяло твердым знанием чего-то своего – мудрого, серьезного и нужного.

Политический ссыльный, студент Веригин, еще очень молодой человек, с сухими и широкими плечами, за которыми торчало тонкое дуло ружья, в высоких сапогах и полинялой розовой рубахе, один шел по лесу, широко шагая, приглядываясь и прислушиваясь ко всему.

Из-под старой студенческой фуражки курчавились очень светлые и жесткие волосы, серые глаза смотрели уверенно и прямо, но по тому, как пристально он всматривался в зеленую чащу и как старался не сбиться с едва намеченной тропки, местами совсем пропадавшей в кустах, было видно, что в лесу он – человек новый, не знает его и бессознательно боится этой зеленой глубины.

Прошло всего часа два, как он вышел из поселка, и по расчету не мог уйти больше семи-восьми верст, а уже казалось, что на тысячу миль кругом нет ни единой человеческой души, и везде только один этот зеленый, таинственный лес, своей жизнью живущий, свою тайну ведающий, старый, как мир.

На опушке большой поляны Веригин остановился.

Здесь было так много солнца и трава была такая яркая, что глазам и радостно, и больно было глядеть. Из густой сочной зелени смотрели тысячи голубеньких, синих, красных и желтых цветов, над ними танцевали, точно ошалев от солнца и тепла, белые бабочки, а вверху открывалась необозримая глубина сверкающего и тающего неба, по которому ослепительно белые и кудрявые на развернутых парусах легко плыли далекие счастливые облака. Тропинка точно утонула в этой зеленой благодати, а на той стороне такой же сплошной стеной стоял темный перепутанный, казалось, непроходимый, лес и тысячами зеленых глаз внимательно и жутко смотрел на одинокого человека, неожиданно появившегося в его царстве.

– Черт его разберет, где там это дурацкое озеро! – с досадой сказал себе Веригин. – Поляну-то я нашел, а где тот «корявый» дуб, черт его знает… Все дубы корявые!

Он решил отдохнуть и осмотреться. Перед выходом из дому он закусил, но от быстрой ходьбы и крепкого лесного воздуха ему уже опять захотелось есть.

– Надо подзакусить, а там видно будет! – решил он.

Трава была мягкая и душистая; свежестью охватило его слегка вспотевшее мускулистое тело, и Веригину захотелось лечь на спину и растянуться так, чтобы каждым атомом своего существа впитывать в себя тепло и свежесть этой удивительной первобытной земли.

В сумке у него была вареная колбаса и черный хлеб. Хлеба было много, и потому он старался откусывать колбасы поменьше, заедая огромными кусками мягкого, вкусного пахучего хлеба, но не удержался и съел всю колбасу, даже со шкуркой, которая показалась ему удивительно вкусной.

Потом он снял сумку, поставил ружье к дереву и растянулся в траве. И сразу исчез лес, кругом встала такая странная вблизи трава, а вверху развернулась синева неба, с застывшим на ней круглым, белым, как кипень, облаком. Внизу у корней трава казалась дремучим тропическим лесом, и почти на каждой травинке ползали или важно сидели какие-то козявки, а один толстенький красненький жучок, свесившись на самом конце стебелька, в упор рассматривал Веригина маленькими, как точки, непонятными черными глазками. Изредка, ныряя в воздухе, точно уносимая ветром, проносилась над ним легкая белая бабочка и снизу казалась прозрачной и желтой.

Веригин лег на спину, раскинул руки и ноги, будто в самом деле хотел захватить побольше земли, и закрыл глаза, сразу погрузившись в какой-то светлый золотистый мрак и тихую, гудящую и жужжащую музыку. Веки закрытых глаз сами собой трепетали под теплым светом, от кончиков ног по спине до затылка тянулась и обволакивала все тело сладкая ленивая истома, а в ушах непрерывно стояла эта музыка и то сливалась в одну густую дрожащую, точно медом налитую, ноту, то распадалась на целый хор каких-то потрескивающих, позванивающих и шепчущих звуков. Иногда над самым ухом что-то заводило свою особливую песенку, и тогда казалось, что это кто-то подкрался к нему, смотрит из-за густой травы зелеными лесными глазами и говорит что-то одно и то же, очень важное и серьезное, на своем непонятном, нечеловеческом языке.

Веригин невольно открыл глаза, но никого не было кругом: зеленая трава тихо шевелилась на синем небе, и красный жучок, как зачарованный, неподвижно смотрел на него черными глазками. Веригин невольно улыбнулся ему: у забавного жучка был такой загадочный вид, точно это именно он, когда Веригин закрывал глаза, превращался в лесного человечка и рассказывал и доказывал ему что-то. Веригин хотел его тронуть пальцем, но лень было пошевелить рукой, и он опять закрыл глаза.

Какие-то ленивые и смутные мысли наплывали и тянулись в голове без конца.

«Лес, лес… – машинально думал Веригин. – В конце концов, и в самом деле, все – чепуха, а самое главное, единственно нужное, это – лес, земля, небо и солнце!.. Лес!.. Кто это, в самом деле, говорит?.. Вот, так близко, прямо-таки в самое ухо, отчетливо так!.. Кажется, прислушаться получше – и поймешь что-то. Это тот жучок: превратился в маленького лесного человечка, в смешном круглом красном сюртучке и рассказывает… У него, должно быть, круглая маленькая головка и забавная серьезная мордочка, с черными глазками… Лес!.. Отчего это каждый человек, как только попадет в лес пли поле, начинает думать и говорить, что вся его жизнь была ошибкой, и настоящее счастье только здесь, среди природы, в простом, немудрствующем существовании?.. И ведь каждый знает, что не проживет здесь и трех дней!.. Проклинаем культуру, ругаем людей, а сами жить без них не можем!.. Странно, есть тут какое-то недоразумение!.. Ведь вот как ясно чувствуешь, что счастье где-то здесь, близко, а поймать его не можешь. И поймаешь, а не удержишь, и скучно, и тянет к людям, городам, борьбе!.. Нет, мы забыли секрет этой простой растительной жизни!.. А этот смешной лесной человечек, притворяющийся жучком, должно быть, знает и силится мне рассказать, только я не могу понять его. Вот, опять!.. Ну, громче, громче!.. Не так быстро, отчетливее!.. Нет, не поймешь!.. Фу, лень какая!.. Так бы и заснул!.. А дело все в том, что надо верить, будто это страшно важно, что солнце светит, что трава растет, жучок сидит… Ведь мы как?.. Мы думаем, что природа – это только дачное удовольствие, и, когда смотрим на какую-нибудь козявку, то уверены, что нам до нее, в сущности, никакого дела нет!.. Мы, эгоисты, углубились в свое человеческое, а природу только снисходительно допускаем!..»