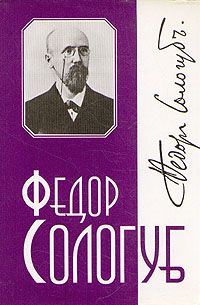

Федор Сологуб - Том 2. Мелкий бес

С недоумением смотришь на приготовления к «всероссийскому», якобы, торжеству; и начинаешь иногда думать с тревогою: неужели есть и у Пушкина что-нибудь для сегодняшней толпы? Или и в самом деле есть в нем нечто банальное, общедоступное? И так ли он велик, как мы думали?

Напрасные опасения, – как белизна небесных облаков, чиста стихия пушкинской поэзии.

Зачем же этот праздник, все эти жалкие торжества, эти спектакли, гулянья, чтения и пения, флаги, фейерверки, колокола, пушки – и что еще там будет? – вся эта бутафорская рухлядь, обязательно хранимая на складе для обязательно справляемых годовщин? Лишь оскорбительны для великой памяти эти надуманные поминки, вызванные не свободным и неудержимым подъемом общенародного духа, а простою календарною справкою литературных гробохранителей.

Вот стихотворение молодого поэта Корина, которое в немногих словах, но точно передает это наше чувство обиды и возмущения против нового бесчинства толпы:

Сбылось! По всей Руси великой

Крылатый стих твой пролетел,

И в сердце черни полудикой

Он смутным эхом прогудел.

И вот, кощунственно играя

Священным именем твоим,

Тебе несет толпа слепая

Своих кадильниц чад и дым.

Восстань, поэт! Как прежде, смело

Возвысь пред ними гордый глас:

«Подите прочь! какое дело

Поэту мирному до вас!»

Вот, уже сказано это было им, уж недвусмысленно выразил поэт свое к ним презрение, – чего же им еще?

Единый путь Льва Толстого*

Насладиться долготою дней, славою всемирною, и личным счастием, и высокими утешениями творчества и дерзающей мысли – удел счастливый и редкий. Ныне, когда земле отдан бедный прах, когда отошли от великого страдания недужной плоти, вознесся на века образ благословенного и счастливого человека, с редкою цельностью воплотившего затеплившееся в народах предчувствие всемирной религии, предсознание единой всечеловеческой души.

Никто из великих поэтов не давал столь сильного ощущения единой жизни, как Лев Толстой. И зависит это не только от того, что он владел в высокой степени совершенным искусством словесной изобразительности: для этого удивительного впечатления жизненности и правды, очевидно, недостаточно внешнего мастерства, как бы оно ни было высоко. Потребна еще некоторая живая убедительность, которая была у Льва Толстого, – та сила, которая делала его творчество не подобием или повторением нашего мира, а созданием доподлинного, живого мира по образу и подобию его творца. Эта живая убедительность столь велика, что очевидные противоречия нисколько ей не вредят, как не вредят нашему ощущению действительности внешнего мира наблюдаемые в нем противоречия.

Всегда бывает прав и верен себе самому тот, кто смотрит на вещи с некоторой точки зрения: нет противоречий, когда можно смотреть только на одну сторону каждого предмета. Но Лев Толстой не наблюдал с какого-нибудь места; он смотрел на мир как бы из самой глубины и ставил нас в самые центры совершающегося, так что уже мы не видим со стороны его действующих лиц, но как бы смотрим на мир их глазами и реагируем на внешние впечатления их ощущениями. И кажется всегда, при чтении этого удивительного писателя, что он содержит в самом себе самую правду мира и самую его жизнь.

И замечательно, что этот мир не тот самый мир, который мы сами знаем. Сначала мастерство Льва Толстого заслоняет от нас это неточное соответствие его мира с нашим. Но стоит вглядеться пристальнее, – и мы видим, что стали жертвою некоторого очарования. Подобно системе нашего знаменитого геометра

Лобачевского, системе, строгой в себе, но в известных частях не согласной с привычным нам Евклидовым представлением пространства, – и мир Льва Толстого есть мир иной, – как бы иная планета, сопутствующая Земле и почти повторяющая ее жизнь. Это – мир мятежный и живой, весь насквозь живой, весь отнесенный к истокам жизни и к жизненной правде. Жизнь и смерть, правда и ложь, – вот день и ночь этого мира.

Как создался этот мир?

В нем нет ничего из области чистой фантазии. Все его элементы – из нашего земного мира. Когда читаешь Льва Толстого, то постоянно кажется, что все это он видел или пережил, видел только однажды, но навсегда взял в себя. Поэтому каждое слово его дышит силою и свежестью непосредственного восприятия, – словно он никогда не рассказывал о других, а всегда только о себе.

«Надо раз испытать жизнь, – говорит он, – во всей ее безыскусственной красоте» («Казаки»). И он испытал однажды, – прошел весь круг доступных человеческой душе чувств, – и усумнился в том, что кажется людям несомненным, хотя и недоказуемым, – в самой правде этой жизни и этих чувств. Человек беспощадно-правдивый, он стал жадно искать истины, строго испытуя свою душу. И вот создался мир, уже весь правдивый и простой, без ореолов, без святынь, без красоты, без всякого величия, без великих людей, без великих подвигов, даже без великих страданий, без всякого обольщения, которым обольщали себя люди, – и в этом развенчанном и непраздничном мире обретается, с великим напряжением не ума, а непосредственного чувства, высокая правда, несомненное оправдание жизни. Жизнь познается не разумом, как стремились познавать ее люди науки и опыта, а познается она самою жизнью, – и это познание является более верным, – ибо разум, сам входя в жизнь, не может обнять ее.

При свете строгого разума жизнь нелепа и невозможна. И такою является она в произведениях Льва Толстого для поверхностного, рассудочного взгляда. В ней люди делают то, чего они не хотят делать и чего им не следует делать; они обольщают себя словами, они стремятся или к недостижимому, или к ничтожному и, в этом нелепом стремлении сталкиваясь друг с другом, ненавидят, презирают, обижают, мстят, губят и гибнут, – и нет никакой правды в их жизни, и самая их жизнь – ложь и призрак. Если кажется, что есть нечто в этой жизни возвышенное и святое, то и это обман: всякий благородный порыв сводится к чему-нибудь низменному, всякая чистота является покровом скверны, все прекрасные чувства строго проанализированы и оказались разложенными на ряды презренных вожделений и побуждений.

Даже самая человеческая личность, отдельность и постоянство нашего «я» при беспощадном анализе разлагается в обманчивый призрак, в зыбкую иллюзию над текучею формою мертвого вещества. Смешными становятся все виды самолюбия и всякое геройство, – ибо все это противоречит несомненной призрачности нашего бытия. Любить себя – любить призрак. Но и любить другого, – с выбором, по влечению, – любить своих детей, своих сограждан, – и это призрачно, и нелепо, и жестоко, – как нелепо и жестоко не давать пищи чужому ребенку, чтобы приберечь ее для своего.

Беспощадно сдергиваются последние покровы, и поэт с презрительным сожалением говорит: «Вот то, перед чем вы преклонялись. Мы все заворожены старыми наговорами наших предков, мы верим в слова, символы, эмблемы, – и во всем этом ложь; есть прекрасные слова, но нет для них достойного в мире соответствия. Никакого нет небесного огня, никакого не было Прометеева подвига, – жизнь вся плотская, земная, грубая. Вот люди едят и пьют, работают и играют, наживаются и разоряются, рожают детей и умирают, – вот они во всех делах своих, – в своем достоинстве и в своей пошлости, – и все это – ложь и призрак. Все разнообразие жизни, бьющей ключом, возникло как бы для того только, чтобы погибнуть.

А сам поэт, совместив в себе все земные чувства, перейдя все их ступени, не дал над собою власти ни одному, никакому не поддался обаянию. Потому кажется он бесстрастнейшим и беспристрастнейшим из художников. Он изображал людей без гнева и без злобы, часто с сожалением, всегда несколько презрительно. Никто из людей не был защищен от него обольщениями слова или дела, – все стояли перед ним, как на последнем суде, обнажив свои сокровеннейшие помыслы. На всякого человека был брошен поистине страшный свет, – как бы Рентгеновы лучи, но это не солнечный свет, при котором видел людей, напр<имер>, Шекспир.

Непримиримые противоречия жизни не прикрыты ничем. Да и к чему? Если жизнь нелепа и невозможна, то вот придет смерть и разрешит всякие невозможности. Смерть ужасна, но иногда лучше не жить и благо – умереть, освободиться и освободить» («Смерть Ивана Ильича»).

Но смерть воистину ужасна, – и как ни пустынно небо, как ни прикована к земле и к праху наша жизнь, живем мы однажды, и великие загадки бытия остаются все такими же роковыми и неотступными, – и неразрешимыми. А разрешить их надо, – но как?

«Если допустить, – говорит Лев Толстой, – что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни» («Война и мир»).