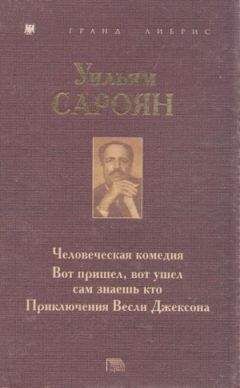

Уильям Сароян - Приключения Весли Джексона

Но вот предоставили слово нашему писателю. Настала и его очередь высказаться, и он, конечно, чувствовал себя самым несчастным человеком. Он поднялся со стула, где сидел согнувшись в три погибели, выпрямился и сказал:

– Я всегда считал, что есть что-то нечестивое в подобных сборищах, где слишком много едят и пьют, и всегда относился к тому, что говорится в подобной обстановке, весьма критически, поэтому, да извинят меня выступавшие здесь ораторы, я буду продолжать в том же духе. Я согласен, что мы имеем возможность с помощью фильмов доставлять зрителям удовольствие, но, по-моему, главное, что интересует людей, занятых в кинопромышленности, то есть владельцев компаний, производящих фильмы, и кинотеатров, которые их демонстрируют, – это деньги, и поэтому все остальное, о чем бы мы ни говорили, – пустая болтовня. Впрочем, я был бы очень рад, если бы вопреки всему нам удалось хоть изредка выпускать на экран хорошую, честную, человеческую картину.

Время уже приближалось к одиннадцати, и я думал, говорильня подходит к концу, – но тут встал председатель и повел о ком-то из присутствующих речь, полную такого льстивого вздора, что мне стало жалко беднягу. Но у меня прямо дух захватило, когда я вдруг обнаружил, что речь идет обо мне. Я перепугался до смерти и с каждым его словом все ниже опускался на стуле, ибо в жизни не слыхал такой чудовищной лжи, и все это из-за той ничтожной вещички, которую я написал о Лондоне. Человек, который говорил обо мне, познакомился со мной только часа два назад, мы не обменялись и десятью словами, он меня совершенно не знал – не знал ни о Джиль, ни о нашем будущем сыне, ни о моем отце с матерью, ни о Вирджиле, ни о дяде Ниле, вообще ни о чем – и просто в пот меня вогнал своей немилосердной ложью. Я сползал все ниже и ниже со стула, до тех пор пока над столом не осталась торчать одна моя голова; я уставился глазами в скатерть с прекрасным тканым цветочным узором – большими великолепными розами – и стал внимательно его разглядывать, чтобы только не слышать больше этой ужасной лжи. Я не знал, что буду делать, когда он кончит речь, Я не представлял себе, как я смогу подняться со стула и предстать перед людьми такой невероятной знаменитостью, какой он меня подал, вычитав весь этот вздор из своего блокнота. Он утверждал, что я человек, к голосу которого не только будут прислушиваться в грядущем, но мнением которого уже дорожат. Он заявил, что, несмотря на свое короткое пребывание в Лондоне, я сумел сказать о городе и его людях то, что чувствует в глубине души каждый лондонец, но не может выразить сам, ибо не владеет тем магическим даром слова, каким обладаю я. Он сказал, что глубоко признателен мне как англичанин и коренной лондонец за то, что я – американец, рядовой американской армии – увидел Лондон глазами не иностранца, не приезжего, а так, как видит его только лондонец.

Мне никогда еще не приходилось выступать с речами; я их терпеть не мог, но ничего другого мне не оставалось, как сделать скромную попытку в этой области. И когда председатель умолк и затихли аплодисменты, которые меня и смутили и в то же время взбудоражили – у кого не закружится голова от такого успеха, – я поднялся и сказал:

– Отец мой родился в Ист-Энде, в Лондоне, так что я не совсем чужой в этом городе. Я вернулся на улицы, которые мой отец знал мальчишкой, на них взглянул, и мне показалось, что они мне давно знакомы. Отец давал мне читать книги о своей любимой Англии и о Лондоне, и я тоже их полюбил, когда прочел эти книги. Лондон я видел во сне много лет назад и давно решил побывать когда-нибудь на родине моего отца. Было бы, конечно, лучше, если бы не война привела меня в Англию – я ненавижу войну, но я счастлив, что благодаря войне попал сюда, потому что (тут я вспомнил о Джиль, с которой мне будет так тяжело расставаться) я нашел в этом городе сокровище, которое я искал всю жизнь.

Я взглянул на писателя, и он понял, о чем я говорю. Он мне улыбнулся, и я увидел, что он одобряет мою речь, и мне стало легче. А то я чувствовал себя последним дураком, хотя говорил то, что думал, и о том, что меня волновало, – просто я не люблю говорить о таких вещах публично. Однако я продолжал:

– Мне совестно говорить, что я влюбился в ваш город, потому что это звучит так фальшиво в устах всякого человека, и все-таки я скажу: я влюбился в Лондон и никогда не перестану его любить.

Я сел, и, честное слово, все так аплодировали, как будто я им прочел Геттисбергское обращение, а писатель сказал:

– Ваша речь была лучшей сегодня.

Вскоре после этого собрание закрылось. Перед самым нашим уходом ко мне подошел познакомиться один из миллионеров (как будто мы не были друг другу представлены за коктейлями – вероятно, тогда он не разобрал моей фамилии). Он сказал:

– Ваша вещь в «Тайм энд тайд» мне очень понравилась. По-моему, вы могли бы написать для меня великолепный сценарий о Лондоне. Вы должны как-нибудь на днях прийти ко мне позавтракать – мы с вами потолкуем.

Когда мы с писателем вышли, он мне объяснил, что этот человек – один из главных воротил английской кинопромышленности и зря он не станет звать меня к завтраку, но я сказал:

– Он мне не нравится.

– Почему? – спросил писатель.

– По-моему, он жулик.

– Несомненно, – сказал писатель. – Но вам пора бы знать, что большинство крупных дельцов мира – жулики. Единственный выход из положения – это забыть о том, что они жулики, и попробовать все-таки сделать то, что вам хочется, взяв с них столько денег, сколько они возжаждут заплатить.

– Мне он не нравится, – повторил я. – Единственное, чего я хочу, – это чтобы война скорее кончилась.

Глава 64

Дункан Олсон является в Лондон и сообщает Весли тайну йогов

Однажды в кабинет, где работали мы с писателем, зашел Виктор Тоска и притащил с собой высокого парня с ясным круглым лицом, усеянным веснушками.

– Это Олсон, – сказал Виктор. – Прибыл вовремя, как раз к вторжению.

Я поздоровался с Олсоном и понял, что это йог, не только потому, что вспомнил его фамилию, но и потому, что он производил впечатление человека, приверженного к чему-то особенному. Это был самый спокойный и благодушный человек, каких мне только приходилось видеть. Писатель уехал с какими-то полковниками и майорами обсуждать вопрос о фильме, посвященном вторжению, который всем так не терпелось делать, а мы втроем уселись в кружок и стали болтать. Олсон спросил меня, что я знаю о йогах. Он очень удивился, когда я сказал, что ничего о них не знаю, потому что, как он выразился, я человек «мыслящий», конечно же, знаю о йогах все, что требуется; я просто, дескать, не знал, что знаю об этом; ну, я не стал спорить, может, это и так. Вот и Виктор, сказал он, ведь прирожденный йог, а сам и не подозревал об этом. Да и я, мол, давно занят поисками истины и даже открыл частицу ее – значит, я тоже йог, – и не имеет никакого значения, что ни я, ни Виктор ничего не знали раньше о йогах; хорошо, что мы все-таки узнали. Это никогда не повредит.

– Ну так что же такое все-таки йоги? – спросил я.

– Йоги, – сказал Олсон с расстановкой, – это те, кому доступна высшая истина, те, кто познает ее и бережно хранит.

Вскоре вернулся писатель. Я думал, его насмешит, что мы трое сидим и разговариваем о таких высоких материях, – ни одному из нас не было и двадцати лет, – но даже если это его насмешило, он и виду не подал. Олсон стал ему говорить, как он восхищается его книгами, и писатель разговаривал с ним очень приветливо, хотя, как мне известно, он терпеть не мог, когда его расхваливают. Я знаю, он считал себя одним из лучших писателей мира, и я с этим согласен, но он не любил людей, поющих ему дифирамбы. Я думаю, причина здесь в том, что в глубине души он сознавал, что хотя он и один из лучших, а все-таки далеко не безупречен, и поэтому всякая похвала его слегка раздражала. Он всегда очень доброжелательно относился к моему писанию и к тем, кто, случалось, присылал ему свой рассказ по почте или приходил к нему с рассказом, но не любил, когда ему говорили любезности по поводу его работы. А тут я заметил, что Олсон ему понравился и он даже был немного польщен, что Олсон хвалит его книги.

Потом в кабинет зашел Джо Фоксхол, пошумел, посмеялся ушел, и Олсон тогда сказал:

– Наверно, этот человек не всегда бывает таким. Что с ним случилось? Ну, мы-то знали, что случилось с Джо, но не знали, как об этом сказать. Мы знали, в чем дело, и считали, что все в порядке. Но ведь это все– таки было смешно, сам Джо над этим посмеивался. Некоторое время мы все молчали, а потом писатель сказал:

– Джо приобщился недавно к известного рода счастью. Он знает, что это совсем не то, что ему нужно, но пока что это его устраивает. Вот, что, по-моему, с ним случилось.

Олсону хотелось знать побольше, но мы не могли так вот сразу взять и выложить все. «Трепещущая девица» повлияла на Джо только внешне, в глубине души он оставался все таким же и был едва ли не лучшим парнем на свете. Олсон понял, что мы не хотим распространяться на эту тему, и разговор перешел на другое.