Эльфрида Елинек - Дети мёртвых

Мать доплелась до стены, прислонилась спиной, кельнерша обходит её, как малолетняя клича хозяйку. Тут женщина стопорит ход еды в час пик. Калории хотят гореть, жир хочет шкворчать, а тут огонь-пли! из дамской фигуры, огненная колонна посреди помещения устремляется вверх, надо бы, чтобы все смотрели туда, но, кажется, никто ничего не замечает. Лишь несколько мужчин и женщин за тем столом у двери обратили свои нейтральные взоры к человеческому бренди, который подожгли совершенно невинные брандмейстеры и который я всегда буду гнать, как гной, вдоль невинно обречённых глоток, пока живу, ура. Ведь это не влезет ни в какие ворота, то, что мы сделали? Зато оно полезет в бутылку, домашний бренди! Ойе! Тогда это уксус, напитавший губку на копье, да ещё и с водительским правом, этим равноправием любви и жизни! Кто же идёт пешком на рандеву! Что сказать? Большие костры по Ту Сторону распространяют такое зловоние, что местность в окрестностях заражена на многие километры. Сгорает эта женщина или, по меньшей мере, привидение этой женщины. Её губы уже обуглились, обнажив зубы, и фигура скалится, тогда как веки сплавились с глазных яблок, и выпученные очи поблёскивают, упорный взор, правильность точки зрения: мать, пожалуйста, подтвердите, Roger and over! — ну, значит, так тому и быть. И эта мать падает с криком на полтона ниже по иерархии, поскольку она, может, больше и не мать вовсе. Что же случилось, спрашивают все вокруг, неужели эта женщина, которую мы никогда не замечали, а если и замечали, то как воплощённую незаметность, поменяла свою суть и припоминает только то, как она ужасна и как ужасно было это существо, родив которое, она так долго гордилась этим? Это здесь не считается. По крайней мере, это, другое, существо сейчас нигде не видно, слава богу. Дверь распахивается, время идёт вперёд, время снова возвращается назад, и Карин Френцель совершенно спокойно входит, будто из похода, который она провела на Хохшвабе. Люди, пришедшие оттуда, часто имеют этот застывший взгляд, поскольку в горах Штирии очень мало хижин, где можно заправиться и согреться. Впоследствии следует присутствие дочери живьём, я надеюсь, эта, наконец, настоящая. Некоторым можно бросать кости дважды, поскольку с первого раза им выпала шестёрка, НУ, ВООБЩЕ! Дочь улыбается, здоровается, машет всем рукой, по ней не видно никакой разницы. Может, она ещё стоит на пыльном мосту перехода, машины проносятся мимо, внизу грохочет метро в своём туннеле, тёмная толпа людей должна покинуть место происшествия, их уносит прочь, скоро они станут уж не те, а заполнят могилы, поскольку печи все перегружены. Ибо присутствие присутствию рознь, ведь есть разница, когда тебя набивают в душевую кабину вместе со многими другими, или ты один, уютно запершись в гостиной вдвоём с телевизором, видишь насквозь его идеи и можешь читать с экрана, почему, боже мой, ты покинут, снова не поставив точку. Был ты при этом или нет, всё равно проиграешь. Только на олимпиаде или в нашей собственной смерти участие — это ВСЁ, что от нас требуется.

ЕСЛИ ЕХАТЬ НА семьдесят первом номере, отступаясь от центрального кладбища своей какой угодно тысячелетней веры [где так много мёртвых, должен быть и Один, который их, покинутых всеми вечными (горят до семи дней!) огнями, произвёл на свет], то ты весь протрясён: ну кому понадобилось трясти надгробный камень прадедушки Исидора и прабабушки Бетти до его полного падения? И почему это новое объединение «Шалом» его снова не восстановило? Мне это слишком тяжело, я ведь сама невольный казак под другим началом — где-нибудь у Русского памятника с Высоким фонтаном. Фонтан летом ярко освещен, чтобы можно было разобраться и в царстве мёртвых Красной Армии. Тогда, да, тогда ничего хорошего не было, а всё же мы дёшево отделались. Личное уличное движение омывает памятник, как море: Astra, Vectra, Wegda! Звёзды Опеля приветствуют ветер с Востока, которому больше никогда не надо сюда соваться. Никакой войны! Вот ниспадает волнами Белая Женщина, белая потому, что неведомо, кто она такая, может, ученица-манекенщица Гудрун Бихлер, и быстро испаряется, как дым, из полукруглого горшка памятника. Но не такая уж она и белая. Иногда она носит длинное синее пальто и розовый нейлоновый зонтик. Издали слышен лай избалованных собак из третьего и четвертого районов. Многоголосый вой животных, которые здесь ориентируются как у себя дома и ещё знают своих соседей, метёт по ущельям улиц; с тех пор как существуют животные, они всегда шумят не вовремя, поскольку хотят объединиться для любовного акта или чтобы подраться. Ночь. Мощь представления о кино напротив ослабевает, толпа стремится прочь, главным образом парни в кожаных куртках, которые позволяют им дичать, молодые фаны Элвиса, у которых наверху, на утёсе волос, торчит маяковская лампочка из масла, которая сейчас горит от всей этой музыки, словно к кораблекрушению (молодой человек в высшей степени подвержен опасности, но и сам представляет опасность для других, потому что может внезапно начать петь и гикать всем телом). Молодые хулиганы, которые протягивают ножки по одёжке плоского, холодного экрана, быстро рассеиваются, зябко подняв воротники: сигнал, что они сдались и покорились жизни и взглядам из иллюминатора Большого Брата. Молодая студентка-манекенщица, как только закончилось представление, что она есть ясен, звезда фильма, стала быстро протискиваться сквозь заполненные ряды, её зонтик упал на пол, и какой-то любезный поднял его и протянул ей. Куда это она так спешит? Никто больше не увидит ни её, ни того, что с ней случится. Никто больше не услышит стука её гвоздиков по мостовой. Красивый кусок молодого мяса! Даже жалко выбрасывать, здоровый и воспитанный цельным молоком, тугой и подпоясанный пояском, чтобы тем хвастливее выглядывать сверху и снизу и осмотрительно мигать на поворотах, чтобы никто ничего не упустил из виду. Все должны остановиться. В школе манекенщиц девушки всегда носят эти лодочки, так положено, а к ним ещё парус из волос на голове, так девушки постигают науку быть высокими, если своих сантиметров недостаёт до потолка. Только бы они не вынырнули там, где не надо! Причёска у Гудрун блондовитая и стоит горой над распределительной головкой из резинок. Пряжки и заколки придают стойкость и надежду, что они так и останутся там, волосы, и — какая красота! — лицо теснит волосы снизу, брови приподняты чёрным карандашом, да, что скажут господа? Что мышление у женщин доходит аж до границы начала волос и чёлка иногда стремится его завуалировать. Я сама лично не раз слышала такие высказывания. Он, тот господин, который это сказал, лёгкой рукой поднимает занавес волос со лба и гладит его, — кто постигнет этот свет? Жизнь? Граница между обоими, ещё несколько лет назад она была из железа, но в то же время считалась просто занавесом, который между тем упал прикроватным ковриком у ложа нашего вечного покоя. Граница со страданием, состраданием и страстью: к сожалению, нам придётся остаться снаружи! Нас даже возьмут на поводок, и мы будем ждать своей доли, которая бросит нас на тарелки парными кусками. Только при биохимическом дифференцировании мы сможем распознать это как кампилобактер-негатив, но и он всё равно распадётся.

Взгляд назад издали, только чур больше не отклоняться: светлое пятно выхода из кино, оттуда всё ещё выходят жаждущие удовольствий. Но о чём думал бог, создавая этот срезанный подбородок, эту слишком короткую верхнюю губу, которая обнажает слегка кривоватые зубы? Чтобы эта девушка лучше смогла обработать рот парня? Мог бы придумать что-нибудь получше. А для начала просмотреть журнальчики с советами по красоте, прежде чем вызывать бригаду плотников! Может, он не хочет лишний раз спуститься вниз и шлёт вместо себя косметичку с лавки, я хотела сказать, из торгового дома AVON. А визажистка стягивает маску с мёртвого лица, и, перевидав столько мёртвых, решает в следующий раз сама сделать лицо с самого начала. Новый макияж и из вас сделает нового человека, только сила бренности может его снова разрушить. Но если женщина и забудет об этом, бог ничего не забудет: моё дитя ты, Израиль, не бойся! Путём массажа и выдавливания угрей из страстей нечеловеческих будет снова создан человек, даже если нам придётся вырыть его из наших голых рук. Но эта молодая женщина, увы, уже не станет манекенщицей. Ангелы уже гребут, бросают смерти верёвку, спрашивают про оставленный для них пакет. Буквально перегруженное пустяками, пение Элвиса всё ещё у нас на слуху, горячие ритмы банда как пятнистый бант, повязанный на шее, и лица такие припухшие, потому что набиты ритмами, скоро земля устанет, под которой мёртвые мычат свои неслыханные предостережения, — откройте же, в конце концов, ведь мы почти соседи! Но двери остаются закрытыми. Ведь ехать ещё несколько станций.

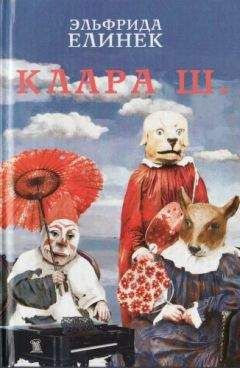

Война зарождается в теле. Молодое белое мясо откупоривается, затычка летит из бутылки, открытое выныривает из блузки и плиссированной юбки, человек — не что иное, как форма явления воды, остатком можно пренебречь; но всё же привязываешься к своему явлению, намучившись с ним, иногда по воде плывут масляные разводы, тени для век, губная помада, которые всему придали видимость вида, но при смерти, у кассы, которая даёт допуск в звёзды и к ним в обучение, остаток должен быть возвращён назад. Некоторым даже выжигают номер на плече, чтобы не перепутать гардероб, когда дело дойдёт до него, разрешение на вход для profundi, которых нам когда-то пришлось буквально вырывать из-под ног глубоко укоренённых местных; всё это сплошь бюрократическая пустыня, в которой надо ориентироваться, когда прибывает вилочный погрузчик тел с накладной по высокому запросу. Эта девушка, эта ученица, которая сегодня в последний раз прогуливает свой курс манекенщицы, нацепила филигранные серёжки из позолоченной жести, чтобы отвлечь внимание от её несовершенного рта, но ушам ещё придётся пожалеть об этом. Эта дочка советника из министерства торговли знает дело: достичь устойчивости посредством мимолётности, хотя бы на фото для глянцевого журнала, — это профессия, к которой дочь стремится, бог уже должен узнавать её по наряду, когда она идёт. Она не хочет, чтобы о ней говорили: «Её голос мы слышали, но её явления мы не видели». Вторую серёжку утром найдут на Лакомом рынке, это ещё несколько станций крестного пути трамваем, — только представить себе, что серёжка закатилась туда совсем одна. Я представляю себе, убийца, которого никто не любит, вышвырнул её. Застывшая голая молодая женщина лежит в своей мелкой земной яме, настоящая глубокая могила потребовала бы слишком много усилий, ах, Гудрун. А можно было занять одну из тысяч могил, которые у нас уже есть. Что этот народ делает такое уж высокое существо из одной-единственной мёртвой? Надо как-то навести порядок в гигантском цирке усопших, не каждый вам прыгнет через обруч, чтобы потом раскроить себе череп о солнечное колесо (древний символ!), только потому, что вы так хотите! Потому нам и пришлось выбрать Гудрун Бихлер, чтобы она, пугливо зажав розовый зонтик под мышкой, а сумочку перековав на непригодное оружие, спешила из последнего света кино в темноту — заглянуть волку в пасть. Фокус не удался, волк нерасторопен, но всё же может насолить этой одноженской лиге. Тело — могила, многие из нас — набелённые могилы, выложенные на витрине бытия, смысл которого всякий может перекладывать на свой лад. Я хотела лишь продемонстрировать, как высоко ценились бы в наших краях мёртвые, если бы их можно было возвращать назад. Тогда бы мы ценили их, пока не свели бы в могилу. В недвижимое движение. Как хорошо, что мы их вовремя спровадили, в далёкую страну на востоке, где им не с кем словом перемолвиться, поскольку тамошние люди из-за холода предпочитают сидеть в своих тёплых избах. А вот о молодой мёртвой Гудрун, чьё существование было сорвано, будут говорить потом месяцами. Как будто не было миллионов мёртвых, которые могли бы рассказать куда более интересные вещи: Самое высокое лежит в области чувственного, приманка, за которой и этот молодой убийца бегает каждый день. И сегодня оказалось, что ёлочное украшение висит достаточно низко. Что он видит: тело — не такая уж несказанная тайна: тело говорит сегодня лицом Линды Евангелисты (знаменитая красавица нашего времени, которая на момент преступления ещё не родилась), да, я знаю в этом толк, и на моё лицо нередко наносят сырую слякоть, которая тут же цепенеет на моих порах: так, теперь я спокойно смогу произвести впечатление — по красивому чужому образцу. Вы, мои дорогие согражданки, должны производить что-нибудь другое, чтобы заработать. Теперь дары розданы, но неравномерно. Новые приманки тел сегодня снова будут набиты в колбасную кожуру и, ещё кровавые, подвешены к потолку. Некоторые достаточно велики, чтобы достичь их телесной цели, другие не могут совершать больших скачков, и им приходится идти в кино, чтобы увидеть, как такие вещи делают другие люди.