Синклер Льюис - Том 3. Эроусмит

— Дело в том, Мартин, что вы ничего не можете сделать, пока не подучитесь математике. Если вы не хотите остаться пачкуном с поваренной книгой в руках, как большинство наших бактериологов, вы должны овладеть основами науки. Всякое живое существо — физиохимическая машина. Как же вы хотите двигаться вперед, не зная физической химии? А как вы приступите к физической химии, не зная математики?

— Угу! — проговорил Уикет. — Вы только стрижете газон, да собираете ромашки, а землю вы не копаете.

Мартин попробовал дать отпор:

— Чушь, Уикет! Человек не может знать все. Я бактериолог, а не физик. Мне кажется, чтобы делать открытия, нужна интуиция, а не ящик с инструментами. Хороший моряк и без приборов найдет в океане дорогу, и набейте вы приборами целую «Лузитанию», не сделать вам порядочного моряка из идиота. Человек должен развивать свой мозг, а не зависеть от орудий.

— Так-то оно так, но когда существуют карты и квадранты, моряк, который пустится в плаванье без них, будет остолопом!

Полчаса Мартин отбивался не слишком вежливо против Готлиба, твердого, как алмаз, против гранитного Уикета. И все время сознавал, что удручающе невежественен.

Те утратили интерес к спору. Готлиб просматривал свои записи, Уикет ушел к себе работать. Мартин глядел на Готлиба в упор. Этот человек так много значил в его жизни, что он мог до ярости сердиться на него, как сердился бы на Леору, на самого себя.

— Мне жаль, что я, по-вашему, ничего не знаю, — вскипел он и удалился в великолепном драматическом негодовании. Хлопнув дверью, он заперся в своей лаборатории. Сперва явилось чувство свободы, потом крушения. Помимо воли, как пьяный, он ворвался к Уикету:

— Кажется, вы правы. Я ни черта не знаю по физической химии, в математике я профан. Что мне делать, что делать?

Варвар в замешательстве пробурчал:

— Ладно, Худыш, ради всех чертей, не волнуйтесь. Мы со стариком только хотели вас немного подзадорить. На деле он в восторге от того, как добросовестно вы взялись за работу. А математика… С ней у вас, пожалуй, благополучней, чем у Чижика или у Табза; вы перезабыли все, что знали по математике, а они ее никогда не знали. Ну их к черту! Наука должна как будто бы означать Знание — так оно по-гречески, на прекрасном языке, на котором объяснялись милые пьянчуги эллины. А поглядеть на большинство наших ученых, как они нипочем не откажутся писать маленькие отшлифованные статейки или устраивать файф-о-клоки, как не желают они попотеть над приобретением кое-каких знаний, — просто умиление берет! Я и сам не слишком силен в математике, друг мой, но, если не возражаете, я могу по вечерам заходить к вам и натаскивать вас… разумеется, бесплатно!

Так завязалась дружба между Мартином и Терри Уикетом; так вошла перемена в жизнь Мартина, и он начал каждую ночь отнимать у себя три-четыре часа здорового сна, чтобы зубрить то, что полагается знать каждому и чего почти никто не знает.

Он начал с алгебры; убедился, что забыл ее почти целиком; проклинал соревнование неутомимого А с беспечным В, разгуливающими между Игреком и Зетом; взял репетитора из Колумбийского университета; и в шесть недель одолел предмет — с некоторым даже интересом к квадратным уравнениям… в то время как Леора слушала, смотрела, ждала, делала им бутерброды и смеялась, когда репетитор острил.

К концу первых девяти месяцев своей работы у Мак-Герка Мартин заново прошел тригонометрию и аналитическую геометрию и уже находил романтику в дифференциальном исчислении. Но он сделал ошибку, похваставшись своими успехами перед Терри Уикетом.

Терри прокаркал:

— Не слишком-то полагайтесь на математику, сынок, — и так смутил Мартина указанием на термодинамическую основу закона действия масс и на потенциалы окисления и восстановления, что тот опять впал в яростное самоуничижение, опять увидел себя самозванцем и невеждой.

Он стал читать классиков физической науки: Коперника и Галилея, Лавуазье, Ньютона, Лапласа, Декарта и Фарадея. Он совсем увяз в Ньютоновых «Флюксиях»; попробовал заговорить о Ньютоне с Табзом и убедился, что знаменитый муж, директор Института, ничего о нем не знает. Он весело сообщил об этом Терри, но выслушал крепкую отповедь за «самомнение недавно цивилизовавшегося выскочки, типичного энтузиаста-неофита», и вернулся к работе, которая в конце своем приносит удовлетворение, потому что ей нет конца.

В его жизни не было, казалось бы, ничего возвышающего и ничего занимательного. Табз, когда заглядывал к нему в лабораторию, видел только невеселого молодого человека, который корпит над своими опытами с гемолитическими токсинами, чуждаясь подлинно Великого в Науке — научного сотрудничества, ведущего к высоким достижениям. Табз пытался наставить его на путь истинный, говоря:

— Вы вполне уверены, что держитесь в своей работе определенного ясного курса?

Доподлинную скуку пришлось сносить Леоре.

Она сидела тихо (тоненькая девочка, ростом человеку по плечо, не ставшая и на девять минут старше за девять лет замужества) или безобидно дремала в длинной столовой их квартирки, в то время как Мартин до часу, до двух трудился над своими скучными, растрепанными книгами, — дремала и вежливо просыпалась, чтобы выслушать его жалобу: «Ты подумай, я должен еще при этом продолжать свою работу в лаборатории. Боже, как я устал!»

В марте она потащила его в беззаконную пятидневную поездку на мыс Код. Мартин сидел между двумя маяками в Чатаме и бурчал:

— Вернусь и скажу Терри и Готлибу, что они могут идти к черту со своей сумасшедшей физической химией. Хватит с меня: математикой я овладел — и хватит.

А Леора поддакивала:

— Да, я тоже бы так рассудила, но только странно, почему доктор Готлиб всегда оказывается прав?

Он так ушел в свой стафилолизин и в интегральное исчисление, что не заметил, как мир приготовился спасать демократию. И несколько растерялся, когда Америка вступила в войну.

Доктор Табз помчался в Вашингтон предложить Военному министерству услуги своего института.

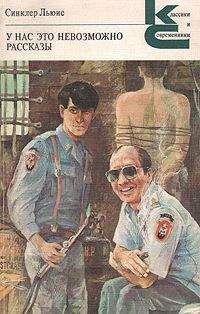

Все научные сотрудники, за исключением Готлиба и еще двоих, отклонивших эту честь, были произведены в офицеры и получили приказ пойти купить обворожительную форму.

Табз сделался полковником, Риплтон Холаберд — майором, Мартин, Уикет и Билли Смит — капитанами. Гарсоны не получили никакого воинского чина, не несли никаких воинских обязанностей, кроме чистки желтых ботфорт и кожаных краг, которые завели почти все воители, сообразуясь со своей фантазией или со своими икрами. А самый воинственный представитель института, мисс Перл Робинс, героически убивавшая за чаем не только всех мужчин Германии, но и всех немецких женщин и змеенышей-детей, — о позор! — не получила признания и должна был сама измыслить для себя военную форму.

Изо всех этих воителей, дальше Либерти-стрит ушел в сторону фронта только один Терри Уикет: взял неожиданно отпуск, зачислился в артиллерию и отплыл во Францию.

Он извинялся перед Мартином:

— Мне совестно бросать работу, и, конечно, я вовсе не хочу убивать немцев — то есть не больше хочу убивать их, чем многих других людей, — но я не могу не вмешаться во всякую заваруху. Слушай, Худыш, присматривай за папашей Готлибом, хорошо? Для него это большой удар. У него в германской армии куча племянников и всякой родни, — патриоты, вроде нашей Перл-Кожаный Сапог, уж, конечно, патриотизма ради начнут преследовать старика. Всего хорошего, Худыш, береги себя.

Мартин глухо протестовал, когда его загоняли в армию. Война для него была прежде всего новой помехой в работе, как «кампании» Пиккербо в Наутилусе, как в Уитсильвании необходимость зарабатывать на жизнь. Но когда он впервые горделиво прошелся по улицам в своей форме, это оказалось так приятно, что несколько недель он был образцовым патриотом. Никогда он не был так хорош собой, так прям и подтянут, как облачившись в хаки. Упоительно, когда рядовые тебе козыряют, и столь же упоительно отвечать им с важной покровительственной и товарищеской снисходительностью — блестящая привилегия, которую Мартин делил с другими врачами, педагогами, адвокатами, маклерами, писателями и бывшими социалистами-интеллигентами, — со всеми, кто стал вместе с ним офицерами.

Но через месяц радость превращения в героя стала чем-то чересчур привычным, и Мартин затосковал по мягкому воротничку, покойной обуви и пиджаку с нормальными карманами. Носить краги было мучительно, а надевать их — сущий ад; воротник не давал согнуть шею и больно упирался в подбородок; и человека, который до трех часов ночи сидит над ответственным и опасным делом изучения интегралов, утомляло вечно быть начеку, не возьмет ли кто под козырек.

Под неусыпным оком полковника А. де-Уитт Табза Мартин должен был носить в институте форму или по меньшей мере ее наиболее заметные атрибуты, но по вечерам он завел привычку переодеваться в штатское и, когда ходил с Леорой в кино, испытывал приятное чувство, точно он самовольно отлучился из казарм, точно рискует на каждом шагу, что будет арестован военной полицией и на рассвете казнен.