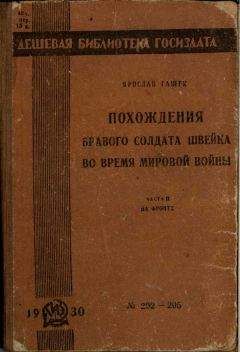

Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка во время Мировой войны Том II

Только тяжелые шаги военных патрулей нарушали его проникновенные слова:

— О, не суди раба твоего, господи, ибо ни один человек не окажется праведным перед лицом твоим, если не смилуешься ты и не оставишь ему прегрешения его. Да будет твой святой приговор не слишком суров. К твоей помощи взываю я и в твои руки предаю свой дух.

С того времени он несколько раз пытался, когда его вызывали к генералу Финку, отречься от всех мирских утех, ссылаясь на расстройство желудка; такую ложь во спасение он считал необходимой, чтобы его душа могла избежать геенны огненной, тем более, что, с другой стороны, он считал, что в силу военной дисциплины какой-нибудь фельдкурат, если генерал приказывал ему выпить, должен был беспрекословно исполнить это приказание, хотя бы из уважения к старшему в чине.

Правда, иногда ему это не удавалось, в особенности когда генерал после торжественных богослужений устраивал еще более торжественные кутежи на казенный счет. В таких случаях деньги брались просто из гарнизонной кассы или откуда придется, и фельдкурат ясно представлял себе, как он все более и более нравственно разлагается и становится какой-то дрожащей за свою шкуру дрянью.

Он ходил словно в тумане и, не теряя в этом хаосе веры в бога, начал серьезно задумываться, не подвергать ли себя ежедневно бичеванию.

Вот в таком настроении он явился на последнее приглашение генерала, который, весь просияв, поднялся ему навстречу.

— А вы уже слышали, — ликуя, воскликнул он, — о моем свежей судебном деле? Мы собираемся повесить одного вашего земляка.

При слове «земляка» фельдкурат с немым укором взглянул на генерала. Уже не раз отвергал он всякое предположение, что он чех, и неоднократно объяснял, что к его моравскому приходу принадлежали две общины, одна немецкая и одна чешская, и что ему часто приходилось говорить проповеди в одно воскресенье немцам, а в другое чехам. А так как в чешской общине не было чешской школы, а была немецкая, то ему приходилось в обеих общинах преподавать на немецком языке. Вот почему он ни в коем случае не чех. И этот логический вывод подал как-то одному майору повод сострить за столом, что фельдкурат из Моравии является, собственно говоря, чем-то в роде мелочной лавочки.

— Ах, виноват, — промолвил генерал, — я совсем забыл, что он не ваш земляк. Ведь он чех, перебежчик, изменник, который служил у русских и, несомненно, будет повешен. Сейчас мы для проформы устанавливаем его личность, но это ничего. Висеть ему все равно придется, как только получится телеграфный ответ.

Усаживая фельдкурата рядом с собой на диван, генерал весело продолжал:

— Если у меня назначается военно-полевой суд, то все должно действительно соответствовать быстроте такого суда. Таков мой принцип. Когда я в самом начале войны был еще во Львове, мне удалось провести одно дело так, что через три минуты после вынесения приговора осужденный уже болтался на веревке. Правда, это был еврей, но и одного галицкого русского мы вздернули через пять минут после нашего совещания.

Генерал добродушно рассмеялся.

— И, знаете, оба случайно не нуждались в духовном утешении. Еврей был раввином, а русский — попом. Правда, в данном случае дело обстоит несколько иначе, потому что тут придется повесить католика. Но, чтобы не затягивать дела, я придумал великолепную вещь: вы подадите ему это духовное утешение вперед. Именно чтобы не затягивать дела.

Генерал позвонил и приказал вестовому:

— Принеси-ка парочку из вчерашней батареи.

И, наливая фельдкурату полный стакан, он ласково заметил:

— Не мешает вам и самому немного утешиться перед предстоящим духовным утешением…

В эту страшную минуту из заделанного решеткой окна, за которым сидел на табурете Швейк, неслось его пение:

Мы, солдаты, бравые ребята,

Раз и два, раз и два!

Мы деньгами все богаты,

Раз и два, раз и два!

Фельдкурат не вошел, а в буквальном смысле слава впорхнул к Швейку, словно балерина на сцену. Тоска по райскому блаженству и бутылка белого вина сделали его в тот момент легким как перышко. И ему казалось, что в этот скорбный час он, приближаясь к Швейку, приблизился к богу.

За ним заперли дверь, оставив его со Швейком наедине. Тогда он вплотную подошел к сидевшему на табурете солдату и восторженно произнес:

— Любезный сын мой, я — фельдкурат Марганец. Такое обращение казалось ему всю дорогу самым подходящим и, так сказать, отечески-трогательным.

Швейк вежливо поднялся, точно медведь в берлоге, потряс фельдкурата за обе руки и сказал:

— Очень рад! Моя фамилия — Швейк, ординарец 11-й маршевой роты 91-го пехотного полка. Нашу часть недавно перевели в Брук на Литаве. Так что прошу садиться, господин фельдкурат, и расскажите мне, за что вас посадили. Ведь вы в офицерском чине, и вам полагалось бы сидеть в офицерской камере. Так почему же вы здесь? Тут и койка-то вся вшивая. Бывает, конечно, что другой раз человек и сам не знает, в какую камеру ему следует попасть, но тогда это, значит, перепутали в канцелярии или просто какая-нибудь случайность. Вот мне самому, господин фельдкурат, пришлось сидеть под арестом при полке в Будейовицах, и ко мне вдруг посадили одного кандидата на первый офицерский чин. Сами знаете, такой кандидат на первый офицерский чин — все равно, что фельдкурат — ни свинья, ни поросенок. Этого посадили за то, что он ругал солдат как настоящий офицер, а таких нарочно сажали с нижними чинами. Это были, господин фельдкурат, прямо какие-то ублюдки; в унтер-офицерский котел их не принимали, довольствоваться из солдатского котла им не полагалось, потому что они не нижние чины, а обедать в офицерском собрании им тоже не разрешалось. У нас было тогда целых пять человек таких в полку, и вначале они питались одним только сыром из солдатской лавочки, потому что нигде их не кормили. Так это продолжалось, пока их там не застал поручик Вурм и не запретил им ходить туда, потому что несовместимо, мол, с достоинством кандидата на первый офицерский чин ходить в солдатскую лавочку. А что им было делать? Ведь в офицерскую лавочку их тоже не пускают. Вот так они и висели в воздухе и за несколько дней проделали такой тернистый путь, так измучились, что один из них бросился в Мальту, а другой совсем ушел из полка и два месяца спустя написал в казарму, что он сделался военным министром в Марокко. Таким образом их осталось четверо, потому что того, который бросился в Мальту, выгатили из воды еще живым. Он видите ли, от волнения забыл, что умеет плавать и даже с отличием выдержал испытания в школе плавания. Его отправили в больницу, а там опять же не знали, куда его положить и какое одеяло ему дать: простое ли солдатское, или офицерское. Из этого положения нашли такой выход, что вообще оставили его без одеяла, а завернули только в одну мокрую простыню, так что он уже через полчаса стал проситься обратно в казарму. Вот этого смого и посадили совсем мокрешенького ко мне в камеру. Он просидел что-то около четырех суток и был очень доволен, потому что получал довольствие, правда, арестантское, но все же довольствие, и оно ему, так сказать, было обеспечено. На пятые сутки за ним пришли, через полчаса он еще раз явился за фуражкой, плачет от радости и говорит мне: «Наконец-то пришло решение по нашему делу. Отныне мы, кандидаты на первый офицерский чин, будем отбывать наказание на гауптвахте вместе с офицерами и обеды получать из офицерского котла; когда господа офицеры насытятся, то остатки нам. А спать мы будем с нижними чинами, кофе получать из солдатского котла, и табачное довольствие нам тоже наравне с солдатами».

Только теперь фельдкурат настолько пришел в себя, что мог перебить Швейка фразой, которая не имела никакого отношения к предшествовавшему разговору.

— Да, да, любезный сын мой! Есть такие вещи между небом и землей, о которых надо подумать с верующей душой и с упованием на неизреченную милость господню. Я пришел подать тебе, любезный сын мой, духовное утешение.

Он остановился, потому что все это у него как-то плохо выходило. Еще по дороге он составил план речи, при помощи которой хотел заставить несчастного задуматься о своей грешной жизни и испросить прощения для вечного блаженства в загробной жизни, которое ему сулила религия, если он покается и проявит искреннее раскаяние.

Он стал соображать, что бы еще такое сказать, но Швейк предупредил его, спросив, нет ли у него папиросы.

Фельдкурат Мартинец до сих пор не научился курить; это было все, что осталось у него от его прежнего образа жизни. Да и то, когда он, слегка захмелев, сидел, бывало, у генерала Финка, он пытался курить сигару; но тут у него тотчас же все выходило обратно, причем у него было такое ощущение, будто ангел-хранителе щекотал его пальцем в горле.