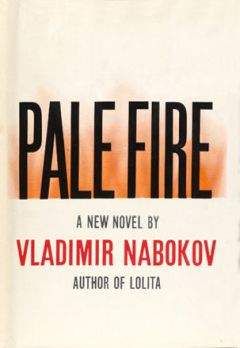

Владимир Набоков - Бледное пламя

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Был час{33} в безумной юности моей,

Когда я думал: каждый из людей

Загробной жизни{34} таинству причастен,

170: Лишь я один — в неведенье злосчастном:

Великий заговор{35} людей и книг{36}

Скрыл истину, чтоб я в нее не вник.

Был день сомнений в разуме людском:

Как можно жить, не зная впрок о том,

Какая смерть, и мрак, и рок какой

Сознанье ждут за гробовой доской?

В конце ж была мучительная ночь,

Когда постановил я превозмочь

Той мерзкой бездны тьму, сему занятью

180: Пустую жизнь отдавши без изъятья.

Мне нынче{37} шестьдесят один. По саду

Порхает свиристель, поет цикада{38}.

В моей ладони ножнички, они —

Звезды и солнца яркие огни,

Блестящий синтез. Стоя у окна

Я подрезаю ногти, и видна

Невнятная похожесть: перст большой —

Сын бакалейщика; за ним второй —

Староувер Блю{39}, наш здешний астроном,

190: Вот тощий пастор (я с ним был знаком),

Четвертый, стройный, — дней былых зазноба,

При ней малец-мизинчик крутолобый;

И я снимаю стружку, скорчив рожу,

С того, что Мод звала "ненужной кожей".

Мод Шейд сравнялось восемьдесят в год,

Когда удар случился. Твердый рот

Искривился, черты побагровели.

В известный пансион, в Долину Елей

Ее свезли мы. Там она сидела

200: Под застекленным солнцем, то и дело

В ничто впиваясь непослушным глазом.

Туман густел. Она теряла разум,

Но говорить пыталась: нужный звук

Брала, застыв, натужившись, — как вдруг

Из ближних клеток мозга в диком танце

Выплескивались сонмы самозванцев,

И взор ее туманился в старанье

Смирить распутных демонов сознанья.

Под коим градусом распада{40} ждет

210: Нас воскрешенье? Знать бы день? И год?

Кто ленту перематывает вспять?

Не всем везет, иль должно всех спасать?

Вот силлогизм{41}: другие смертны, да,

Я — не "другой": я буду жить всегда.

Пространство — толчея в глазах, а время —

Гудение в ушах. И я со всеми

В сем улье заперт. Если б издали,

Заранее мы видеть жизнь могли,

Какой безделицей — нелепой, малой,

220: Чудесным бредом нам она б предстала!

Так впору ли, со смехом низкопробным,

Глумиться над незнаемым загробным:

Над стоном лир, беседой неспешливой

С Сократом или Прустом под оливой,

Над серафимом розовокрылатым,

Турецкой сластью и фламандским адом?

Не то беда, что слишком страшен сон,

А то, что он уж слишком приземлен:

Не претворить нам мира неземного

230: В картинку помудреней домового{42}.

И как смешны потуги{43} — общий рок

Перевести на свой язык и слог:

Звучит взамен божественных терцин

Бессонницы косноязычный гимн!

"Жизнь — донесенье. Писано впотьме".

(Без подписи.)

Я видел на сосне,

Шагая к дому в день ее конца,

Подобье изумрудного ларца{44},

Порожний кокон. Рядом стыл в живице

240: Увязший муравей.

Британец в Ницце{45},

Лингвист счастливый, гордый: "je nourris

Les pauvres cigales"[1]. — Кормит же, смотри,

Бедняжек-чаек!

Лафонтен, тужи:

Жующий помер, а поющий жив.

Так ногти я стригу и различаю

Твои шаги, — все хорошо, родная{46}.

Тобою любовался я, Сибил{47},

Все классы старшие, но полюбил

В последнем, на экскурсии к Порогу

250: Нью-Вайскому. Учитель всю дорогу

Твердил о водопадах. На траве

Был завтрак. В романтической канве

Предстал внезапно парк привычно-пресный.

В апрельской дымке видел я прелестный

Изгиб спины, струистый шелк волос

И кисть руки, распятую вразброс

Меж искрами трилистника и камня.

Чуть дрогнула фаланга. Ты дала мне,

Оборотясь, глаза мои встречая,

260: Наперсток с ярким и жестяным чаем.

Ты в профиль точно та же. Губ окромок

Так трепетен, изгиб бровей так ломок,

На скулах — тень ресниц. Персидский нос,

Тугая вороная прядь взачес

Являет взору шею и виски,

И персиковый ворс в обвод щеки. —

Все сохранила ты. И до сих пор

Мы ночью слышим струй поющих хор.

Дай мне ласкать тебя, о идол мой,

270: Ванесса, мгла с багровою каймой{48},

Мой Адмирабль бесценный! Объясни,

Как сталось, что в сиреневой тени

Неловкий Джонни Шейд, дрожа и млея,

Впивался в твой висок, лопатку, шею?

Уж сорок лет{49} — четыре тыщи раз

Твоя подушка принимала нас.

Четыре сотни тысяч раз обоим

Часы твердили время хриплым боем.

А много ли еще календарей

280: Украсят створки кухонных дверей?

Люблю тебя, когда, застыв, глядишь

Ты в тень листвы. "Исчез. Такой малыш!

Вернется ли?" (В тревожном ожиданье

Так нежен шепот — нежен, как лобзанье.)

Люблю, когда взглянуть зовешь меня ты

На самолетный след в огне заката{50},

Когда, закончив сборы, за подпругу

Мешок дорожный{51} с молнией по кругу

Ты тянешь. И привычный в горле ком,

290: Когда встречаешь тень ее кивком,

Игрушку на ладонь берешь устало

Или открытку, что она{52} писала.

Могла быть мной, тобой, — иль нами вместе.

Природа избрала меня. Из мести?

Из безразличья?.. Мы сперва шутили:

"Девчушки все толстушки, верно?" или

"Мак-Вэй (наш окулист) в один прием

Поправит косоглазие". Потом —

"А ведь растет премиленькой". — И в бодрость

300: Боль обряжая: "Что ж, неловкий возраст".

"Ей поучиться б верховой езде"

(В глаза не глядя). "В теннис... а в еде —

Крахмала меньше, фрукты! Что ж, она

Пусть некрасива, но зато умна".

Все бестолку. Конечно, высший балл

(История, французский) утешал.

Пускай на детском бале в Рождество

Она в сторонке — ну и что с того?

Но скажем честно: в школьной пантомиме

310: Другие плыли эльфами лесными

По сцене, что украсила она,

А наша дочь была обряжена

В Старуху-Время, вид нелепый, вздорный.

Я, помню, как дурак, рыдал в уборной.

Прошла зима. Зубянкой и белянкой

Май населил тенистые полянки{53}.

Скосили лето, осень отпылала,

Увы, но лебедь гадкая не стала

Древесной уткой{54}. Ты твердила снова:

320: "Чиста, невинна — что же тут дурного?

Мне хлопоты о плоти непонятны.

Ей нравится казаться неопрятной.

А девственницы, вспомни-ка, писали

Блестящие романы. Красота ли

Важней всего?.." Но с каждого пригорка

Кивал нам Пан, и жалость ныла горько:

Не будет губ, чтобы с окурка тон

Ее помады снять, и телефон,

Что перед балом всякий миг поет

330: В Сороза-Холл, ее не позовет;

Не явится{55} за ней поклонник в белом;

В ночную тьму ввинтившись скользким телом,

Не тормознет перед крыльцом машина,

И в облаке шифона и жасмина

Не увезет на бал ее никто...

Отправили во Францию, в шато.

Она вернулась — вновь с обидой, с плачем,

Вновь с пораженьем. В дни футбольных матчей

Все шли на стадион, она ж — к ступеням

340: Библиотеки, все с вязаньем, с чтеньем,

Одна — или с подругой, что потом

Монашкой стала, иногда вдвоем

С корейцем-аспирантом; так странна

Была в ней сила воли — раз она

Три ночи провела в пустом сарае{56},

Мерцанья в нем и стуки изучая.

Вертеть слова любила{57} — "тень" и "нет",

И в "телекс" переделала "скелет".

Ей улыбаться выпадало редко —

350: И то в знак боли. Наши планы едко

Она громила. Сидя на кровати

Измятой за ночь, с пустотой во взгляде,

Расставив ноги-тумбы, в космах грязных

Скребя и шаря ногтем псориазным,

Со стоном, тоном, слышимым едва,

Она твердила гнусные слова.

Моя душа — так тягостна, хмура,

А все душа. Мы помним вечера

Затишия: маджонг или примерка

360: Твоих мехов, в которых, на поверку,

Ведь недурна! Сияли зеркала,

Свет — милосерден, тень — нежна была.

Мы сделали латынь; стеною строгой

С моей флюоресцентною берлогой

Разлучена, она читает в спальне;

Ты — в кабинете, в дали дважды дальней.

Мне слышен разговор: "Мам, что за штука

Вестальи?" — "Как?" — "Вес талии". Ни звука.

Потом ответ твой сдержанный, и снова:

370: "Предвечный, мам?" — ну, тут-то ты готова

И добавляешь: "Мандаринку съешь?" —

"Нет. Да. А преисподняя?" — И в брешь

Молчания врываюсь я, как зверь,

Ответ задорно рявкая сквозь дверь.

Неважно, что читала, — некий всхлип

Поэзии{58} новейшей. Скользкий тип,

Их лектор, называл те вирши{59} "плачем

Чаруйной дрожи", — что все это значит,

Не знал никто. По комнатам своим

380: Разъятые тогда, мы состоим,

Как в триптихе или в трехактной драме,

Где явленное раз живет веками.

Надеялась ли? — Да, в глуби глубин.

В те дни я кончил книгу{60}. Дженни Дин{61},

Моя типистка, способом избитым

Ее свести решила с братом Питом.

Друг Джейн, их усадив в автомобиль,

Повез в гавайский бар за двадцать миль.

А Пит подсел в Нью-Вае, в половине

390: Девятого. Дорога слепла в стыни.

Уж бар нашли, внезапно Питер Дин

Себя ударив в лоб, вскричал: кретин!

Забыл о встрече с другом: друг в тюрьму

Посажен будет, если он ему...

Et cetera[2]. Участия полна,

Она кивала. Пит исчез. Она

Еще немного у фанерных кружев

Помедлила (неон рябил по лужам)

И молвила: "Мне третьей быть неловко.

400: Вернусь домой". Друзья на остановку

Ее свели. Но в довершенье бед

Она зачем-то вышла в Лоханхед.

Ты справилась с запястьем: "Восемь тридцать.

Включу". (Тут время начало двоиться.){62}

Экран чуть дрогнул, раскрывая поры.

Едва ее увидев, страшным взором

Пронзил он насмерть горе-сваху Джейн.

Рука злодея{63} из Флориды в Мэн

Пускала стрелы эолийских смут.

410: Сказала ты: "Вот-вот квартет зануд

(Три критика, пиит) начнет решать

Судьбу стиха в канале номер пять".

Там нимфа в пируэте{64} свой весенний

Обряд свершает, преклонив колени

Пред алтарем в лесу, на коем в ряд

Предметы туалетные стоят.

Я к гранкам поднялся наверх и слышал,

Как ветер вертит камушки на крыше.

"Зри, в пляс — слепец, поет увечна голь".

420: Здесь пошлый тон эпохи злобной столь

Отчетлив{65}... А потом твой зов веселый,

Мой пересмешник, долетел из холла.

Поспел я чаем удоволить жажду

И почестей вкусить непрочных: дважды

Я назван был, за Фростом, как всегда

(Один, но скользкий шаг){66}.

"Вот в чем беда:

Коль к ночи денег не получит он...

Не против вы? Я б рейсом на Экстон..."

Там — фильм о дальних странах: тьма ночная

430: Размыта мартом; фары, набегая,

Сияют, как глаза двойной звезды{67},

Чернильно-смуглый тон морской воды, —

Мы в тридцать третьем жили здесь вдвоем,

За девять лун до рождества ее.

Седые волны{68} уж не вспомнят нас, —

Ту долгую прогулку в первый раз,

Те вспышки, парусов тех белых рой

(Меж них два красных, а один с волной

Тягался цветом), старца с добрым нравом,

440: Кормившего несносную ораву

Горластых чаек, с ними — сизаря,

Бродившего вразвалку... Ты в дверях

Застыла. "Телефон?" О нет, ни звука.

И снова ты к программке тянешь руку.

Еще огни в тумане. Смысла нет

Тереть стекло: лишь отражают свет

Заборы да столбы на всем пути.

"А может, ей не стоило идти?

Ведь все-таки заглазное свиданье...

450: Попробуем премьеру "Покаянья"?"

Все так же безмятежно, мы с тобой

Смотрели дивный фильм. И лик пустой,

Знакомый всем, качаясь, плыл на нас.

Приотворенность уст и влажность глаз,

На щечке — мушка, галлицизм невнятный,

Все, точно в призме, расплывалось в пятна

Желаний плотских.

"Я сойду". — "Постойте,

Ведь это же Лоханхед!" — "Да-да, откройте".

В стекле качнулись призраки древес,

460: Автобус встал. Захлопнулся. Исчез.

Гроза над джунглями. "Ой, нет, не надо!"

В гостях Пат Пинк (треп против термояда).

Одиннадцать. "Ну, дальше ерунда", —

Сказала ты. И началась тогда

Игра в телерулетку. Меркли лица.

Ты слову не давала воплотиться,

Шутам рекламным затыкала рты.

Какой-то хлюст прицелился{69}, но ты

Была ловчей. Веселый негр{70} трубу

470: Воздел. Щелчок. Телетеней судьбу

Рубин в твоем кольце вершил, искрясь:

"Ну, выключай!.." Порвалась жизни связь,

Крупица света съежилась во мраке

И умерла.

Разбуженный собакой,

Папаша-Время{71} встал из шалаша

Прибрежного, и кромкой камыша

Побрел, кряхтя. Он был уже не нужен.

Зевнула ты. Мы доедали ужин.

Дул ветер, дул. Дрожали стекла мелко.

480: "Не телефон?" — "Да нет". Я мыл тарелки,

Младые корни, старую скалу

Часы крошили, тикая в углу.

Двенадцать бьет. Что юным поздний час!

И вдруг, в стволах сосновых заблудясь,

Веселый свет плеснул на пятна снега,

И на ухабах наших встал с разбега

Патрульный "Форд"... Отснять бы дубль другой!..

Одни считали — срезать путь домой

Она пыталась, где, бывает, в стужу

490: От Экса{72} к Ваю конькобежцы кружат,

Другие — что бедняжка заплуталась,

А третьи — что сама она сквиталась

С ненужной жизнью{73}. Я все знал. И ты.

Шла оттепель, и падал с высоты

Свирепый ветр. Трещал в тумане лед.

Весна, озябнув, жалась у ворот

Под влажным светом звезд, в разбухшей глине.

К трескучей, жадно стонущей трясине

Из камышей, волнуемых темно,

500: Скользнула тень — и канула на дно.

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ