Альфонс Доде - Сафо

Пять лет, проведенные с Сафо, не успели вылепить из Жана нечто подобное ей, но на его теле остались следы цепи, и он до сих пор мысленно влачил ее тяжесть. После службы ноги сами несли его в Шавиль, утром он иной раз искал глазами рядом с собой, на подушке, не сдерживаемые гребнем тяжелые каштановые волны волос, на которые упал первый его поцелуй.

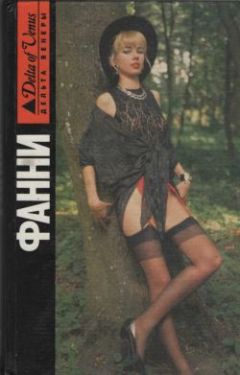

Особенно долгими казались ему вечера в комнате, напоминавшей начальную пору их близости, когда его возлюбленная была совсем другой, деликатной и молчаливой, и когда ее карточка пропитывала стекло ароматом алькова и тайны, окружавшей ее имя: Фанни Легран. Госсен ежевечерне выходил побродить и бродил до устали или пытался забыться в каком-нибудь театрике, где горели огни, где играла музыка, и так продолжалось до тех пор, пока наконец старик Бушро не разрешил ему проводить с невестой три вечера в неделю.

У них все уже было решено. Ирена любила его, дьядье предстоящий брак был по душе. Свадьбу предполагалось отпраздновать в последних числах апреля, после того как у Бушро кончатся лекции. Три зимних месяца были отведены жениху с невестой для того, чтобы видеться, чтобы лучше узнать друг друга, чтобы их сильнее тянуло друг к другу, чтобы у них было время в волнующих и чарующих словах изъяснить значение первого взгляда, соединяющего души, и первого признания, повергающего души в смятение.

Когда Жан вечером после помолвки пришел к себе, ему совсем не хотелось спать, и он, повинуясь естественному желанию – привести в соответствие уклад жизни с образом мыслей, решил придать комнате порядливый вид рабочего кабинета. Разложил все на столе, развязал и принялся расставлять книги, которые в спешке были свалены как попало в сундук, так что свод законов оказался по соседству со стопкой носовых платков и рубашкой, в которой он работал в саду. И вот тут-то из раскрытого справочника по торговому праву, к которому он особенно часто обращался, выпало письмо без конверта, написанное почерком его бывшей возлюбленной.

Фанни, решив, что растроганность Сезера долго не продлится, предпочла положиться на волю случая, который не замедлит представиться во время будущих занятий Жана, – ей казалось, что так дело будет вернее. Жан сначала заколебался: читать или не читать? Но первые же слова вынудили его сдаться, ибо слова эти были ласковые и благоразумные и только неровные строчки, говорившие о том, как дрожало у нее перо, выдавали ее волнение. Она просила об одной милости, только об одной: хоть изредка к ней приезжать. Она ничего ему не скажет, ни в чем не упрекнет, не станет препятствовать его женитьбе, не станет удерживать его: она сознает, что расстались они окончательно и бесповоротно. Ей только бы видеть его!..

«Подумай, какой это был для меня страшный удар, совершенно неожиданный, внезапный… Я как после похорон или после пожара, не знаю, за что взяться. Плачу, жду, смотрю туда, где еще так недавно видела свое счастье. Только ты можешь приучить меня к моему новому положению… Будь милосерд: приезжай ко мне, тогда я не буду чувствовать себя такой одинокой… Я боюсь самой себя…»

Эти жалобы, этот молящий зов пронизывали все письмо, и зачин у них был одинаковый: «Приезжай; приезжай!..» Жану казалось, что он снова там, на лесосеке, и у ног его Фанни, освещенная фиолетово-пепельным светом заката, и он видит ее сморщенное, мокрое от слез лицо, ее глаза, которые смотрят на него с таким отчаянием, ее разжатый криком рот, в который все гуще набивается сумрак. Вот что преследовало его всю ночь, вот что не давало ему спать, а вовсе не то радостно-возбужденное состояние, в каком он вернулся от своей невесты. Ему все представлялось постаревшее, поблекшее лицо Фанни наперекор его отчаянным усилиям вызвать в воображении другое лицо, с правильными чертами, овал которого напоминал строение цветка гвоздики, с розовыми огоньками на щеках, загоравшимися от признаний в любви.

Письмо было написано неделю тому назад. Целую неделю несчастная женщина ждала, что он ответит или приедет, что он по ее просьбе поможет ей смириться. Но почему же она не написала ему еще? А вдруг она больна? И прежние страхи опять полезли ему в голову. Жан подумал, что он все может узнать у Эттема, и, памятуя его аккуратность, в известный час стал его караулить возле Главного артиллерийского управления.

Часы на колокольне церкви во имя св. Фомы Аквинского только успели пробить десять, когда из переулка на площадь вышел, куря трубку и поддерживая ее обеими руками, чтобы теплее было пальцам, тучный мужчина в пальто с поднятым воротником. Жан заметил его издали и почувствовал сильное волнение – так живо напомнил ему Эттема его недавнее прошлое. Эттема, видимо, еле сдерживал свое возмущение.

– А, это вы!.. Как мы ругали вас всю эту неделю, если б вы только знали!.. Переехали мы в деревню, думали, там будет спокойнее, а…

И у двери присутственного места, докуривая трубку, он рассказал Жану, что в прошлое воскресенье они позвали обедать Фанни с мальчиком, которого на этот день отпустили из пансиона, – они нарочно это затеяли, чтобы отвлечь ее от мрачных мыслей. И правда: обед прошел довольно оживленно, она даже спела им за десертом. В десять часов Фанни с мальчиком от них ушли, и они уже предвкушали удовольствие залечь спать, как вдруг кто-то постучал в окно, а вслед за тем послышался испуганный голос Жозефа:

– Идите скорей! Мама хочет отравиться…

Эттема бросается к ней и прибегает как раз вовремя: ему удается вырвать у нее пузырек с опием. Пришлось с ней повозиться: схватить ее обеими руками, держать и уклоняться от ударов головой и от ударов гребнем, – она ему все лицо расцарапала. Во время схватки пузырек разбился и опий вытек – остались только пятна на платье да запах отравы…

– Но, понимаете, подобные сцены, вся эта драма из газетной хроники для таких тихих людей, как мы… Словом, мы уже больше не можем, я отказался от квартиры, через месяц мы переедем…

Эттема положил трубку в футлярчик и, вполне мирно простившись, отворил низенькую калитку и прошел во дворик, а Госсен, ошеломленный тем, что сейчас услышал, остался стоять на тротуаре.

Он представил себе всю эту сцену, разыгравшуюся в комнате, которая еще недавно была их комнатой, испуг мальчика, звавшего на помощь, драку с толстяком, он ощущал на губах вкус опия, его одуряющую горечь. Целый день его мучил страх за нее, усиливавшийся при мысли, что скоро она останется совсем одна. Когда Эттема уедут, кто схватит ее за руку при новой попытке?..

Второе письмо от Фанни несколько успокоило Жана. Она благодарила его за то, что он оказался не таким жестоким, каким прикидывался, за то, что он еще проявляет интерес к ней – несчастной, брошенной женщине:

«Ведь тебе все сказали, правда?.. Я хотела умереть… Это оттого, что я так одинока!.. Я попыталась, но неудачно: меня удержали, а может быть, у меня рука дрогнула… может быть, меня остановил страх перед страданиями, боязнь изуродовать себя… Бедная маленькая Доре! Откуда у нее взялись силы на это решиться?.. Как только чувство стыда после покушения на самоубийство стало не таким жгучим, я с радостью подумала о том, что смогу тебе написать, смогу любить тебя хотя бы издали, смогу когда-нибудь увидеть тебя: ведь я все-таки не теряю надежды, что ты ко мне приедешь, как приезжают навестить несчастную подругу, в дом, где траур, – из жалости, только из жалости».

С тех пор он стал получать из Шавиля раз в два-три дня письма, то короткие, то длинные – в зависимости от настроения той, которая их писала, и этот дневник горя, который у Госсена не хватало духу отослать обратно, затоплял его доброе, чувствительное сердце простой человеческой жалостью, жалостью не к любовнице, но к живому существу, страдающему из-за него.

Настал день отъезда соседей – свидетелей ее счастья, с которыми у нее было связано столько воспоминаний. Теперь ей напоминали о нем только вещи, стены домика и служанка, бедная дикарка, которая понимала в том, что происходит, столько же, сколько дрозд, зябнувший в зимнюю стужу и печально хохлившийся в углу клетки.

Несколько дней спустя, едва лишь бледный луч заиграл на оконном стекле, она проснулась веселая: сегодня он приедет!.. Почему она в этом уверена?.. Так, у нее предчувствие… Она принялась наводить в доме порядок, а себя превратила в кокетливую женщину: надела праздничное платье, сделала свою любимую прическу. Она все надеялась, пока не померкла последняя полоска зари, сидела у окна в столовой и считала поезда, ждала, не услышит ли знакомые шаги на Лесничьей дорожке… Надо же быть такой сумасшедшей!..

Время от времени она писала ему несколько строк: «Дождь идет, темно… Я одна и плачу по тебе…» А то просто посылала ему в конверте жалкий цветок, мокрый, закоченевший, последний цветок из их садика. Этот найденный под снегом цветок внятнее, чем все ее жалобы, говорил о том, что на дворе зима, говорил об одиночестве, о заброшенности. Госсен представлял себе это место, где кончалась дорожка, видел клумбы и юбку с мокрым подолом, одиноко мелькавшую в саду.