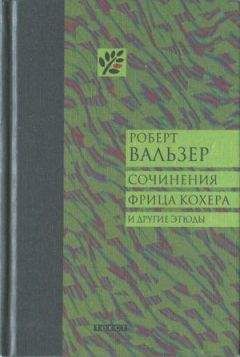

Роберт Вальзер - Разбойник

Рассматривать свои страдания скучно и пресно, а чужие, наоборот, увлекательно. Эти две заядлые посетительницы ресторана, например, казались разбойнику почти беднягами. Они вечно суетились в поисках хоть крупинки счастья. Да, так они выглядели. «Никогда нельзя позволять своей внешности выражать тоску, жажду жизни, вообще жажду, — так он думал, — хорошо это не выглядит, а нам надо выглядеть так, чтобы нас ценили и любили. Те, у кого на лбу написано, что ищут любви, не найдут ни милости, ни любви, только насмешку. Кто покоится в себе, в ком есть законченность, кто доволен собственным существованием, кто выглядит умиротворённо, тот вызывает к себе любовь. А тем, кому, судя по всему, чего-то не достаёт, не только ничего не дают, но ещё и отнимают всякую волю к веселью, так уж и не как иначе устроен этот свет. Кто кажется довольным тем, что имеет, получает перспективу на приумножение собственности, ведь по отношению к нему людям свойственна благотворительность, поскольку сразу заметно, что этот человек умеет хранить имущество, — вот что необходимо иметь в виду. О, он жалел этих двух дам, которые дамами не являлись, потому что хоть и немного нужно, чтобы быть дамой, это немногое способно очень много значить. Женщина, желающая быть дамой, должна, в первую очередь, сделаться редкостью, нечасто появляться на глаза, чтобы дать возникнуть чувству, или же мысли, что она вечно занята где-нибудь приятными и осмысленными делами, развлечениями, вращается в беззаботном и высокодуховном обществе, находится в турне или, может быть, играет в тенис на залитом солнцем корте, сидит в креслах, причём возложив миниатюрные ступни на низкую табуреточку, и эту картину без всяких затруднений можно себе вообразить. За рукодельем или с учёным или неучёным журналом в руках тоже можно вообразить себе даму, короче говоря, надо быть тем, о чём обычному человеку случается порой замечтаться. Когда же обычный молодой человек видит рассматриваемую особу снова и снова, то не думает о ней, а если и думает, то самым обычным способом и невольно начинает критиковать, раздирает, разлагает её на составляющие и разделением, проверкой, разложением умаляет её, пока она не станет совсем уж презренной, а всё из-за того, что его взгляд слишком часто на неё натыкался. Это доскональное рассматривание и изучение женщин мужчинами — вообще вещь убогая и отвратительная. Взгляд прогуливается без стеснения и оглядки лишь по силуэтам женских очертаний и не совершает тем самым ничего ни умного, ни хорошего, только разрушает, потому что проявляет нелюбовь, а поскольку так делают многие и на улицах, и в заведениях, то женщине, которой хочется сохранить изящность и очарование, нужно об этом знать и насколько возможно редко оказываться в случайных компаниях, где безразличие и безответственность задают тон со времён Рима и Греции. Соблюдение приличий вещь испокон необходимая, а размашистые и беспечные прогуливания неприличны для нежности, поскольку безразборная необдуманность ведёт к грубости, а однообразие и отупляющая привычность, поверьте, сразу же отпечатываются как в лице и во всех движениях, так и в манере речи, так и во внешности вообще. В женщине же, стремящейся быть настоящей дамой, всегда должно словно, скажем так, веять, нет, лучше сказать, дышать, или ещё лучше, проглядывать и звучать что-то новое и свежее — невинность, утончённость забот, широта мысли, я имею в виду, не в интеллектуальном, а в естественном, светском смысле. Она должна казаться красиво нарисованным рисунком, двигаться, словно поэма, словно изречение, которого никто ещё не читал и которое не все ещё слыхали, несмотря на всю его ценность. В настоящей даме есть что-то нетронутое, хотя она вовсе не обязана быть воплощением безупречности; достаточно отличаться от других женщин определённым благородным блеском, а самое благородное — это чтобы где-нибудь и как-нибудь без дамы нельзя было обойтись, и чтобы развлекаться, и жить потихоньку, медленно вызревая, как плод на дереве под покровом листвы, и люди, завидев такую женщину, тоже невольно приобретут оттенок благородства, невольно вынесут урок из её вида, попадут в положение, в котором готовы взглядом и выражением лица проявлять почтение, ведь пиетет есть основа и опора, или скажем, фундамент, на котором держится общество. Что-то совсем уж тривиально и почти слишком умно и правильно я рассуждаю. Как жаль. И непременно возвращаюсь к Сельме — в ней есть нарочитая дамообразность. О, как обозначилась в ней дама, когда она сказала разбойнику: «В следующий раз не вздумайте позволить себе что-либо подобное». Просто прелесть, в какой степени она была способна уничтожать его при помощи взгляда. Она как раз вытирала пыль у него с письменного стола. Он сидел прямо у неё за спиной и от нечего делать положил руку ей на талию. В шоке развернулась она к нему лицом и молчала целых две минуты. Чего ни уместилось в эти две жуткие, длинные, но опять же и короткие минуты! Целый мир размышлений. Наконец, она поняла, как взять себя в руки, и произнесла вышеупомянутую фразу, совершенно его умалив. «У такого человека как вы, — добавила она, — нет никакого права на светские манеры». Он не стал заставлять её повторять дважды, одного раза ему вполне хватило, так что, полон смущения, но и решительности, он сказал ей: «Вы обладаете лёгким станом». Она закричала: «Чем-чем я обладаю?» И ещё две полных минуты она обмеряла его голубым чудом блеска от пары глаз родом из лучшего семейства, а он спокойно подставлялся обмерам и взирал на неё со всей доброжелательностью, пока из её рта не донеслось: «И всё же вы милый человек, несмотря ни на что. Должна вам это сказать. Так что когда-нибудь, при подходящем случае, вам будет дозволено повторить то, на что вы сегодня решились». «Теперь я уж точно не стану этого делать, раз вы позволили». В ответ она снова пронзительно расхохоталась, а он расслышал лёгкие шаги студентки в коридоре, и странно, как студентка путём этих шагов, которые он слышал, не видя, превратилась для него в даму. Во всю четверть года он видел её от силы раза четыре. «У неё беспорядок. Думаете, она в состоянии хотя бы заправить постель?» Фрейлейн Сельма сказала это разбойнику, видя его почитание студентки, которое было ей не очень-то по душе. «А почему дама обязана следить за порядком в комнате», — ответил он. «Дама? За это замечание, которым я не могу иначе, как пренебречь, вы заслуживаете получить расчёт. Что вы себе позволяете? В этом доме, который принадлежит мне, есть всего одна персона женского вида, которая вправе носить и волочить за собой звание дамы, и это я, вы всё поняли? А ведь вы живёте у меня в своё удовольствие». С этими словами её происходящее из лучших кругов лицо осветилось неописуемым самодовольством, и она перешла, ощутив прилив сил, к атаке: «Дыра, которую вы вашими сигаретами прожгли мне в диванном чехле, в таком случае будет включена вам в счёт, так и знайте. А в утешение я сейчас мигом принесу роман, в который и попрошу вас углубиться». Она вышла, вернулась с книгой в руке, и разбойник послушно в тот же день начал читать, но содержание книги его утомило, и мы не преминём рассказать, почему. Речь шла о женщинах, имевших все поводы проявлять скромность, поскольку они не умели ничего, кроме как немножко наигрывать по нотным тетрадям сонатины и проч. и ещё, например, прогуливаться по рынку, делая покупки, и вот этих самых женщин провозглашали высокими дамами, что звучало вполне дурным тоном. «Что-то тут слишком много смысла, слишком много апломба придаётся буржуазному классу», — и разбойник позволил себе зевнуть. Нечто недостаточно в себе обоснованное кипело и бурлило в этой книге. Боже, как важно вышагивали фигурки при полной поддержке автора. Если бы фрейлейн Сельма услышала, что он пробормотал себе под нос, она бы снова выпрямилась перед ним во весь рост, — но он оставил впечатления при себе. А потом он сказал: «Эта книга написана для той многочисленной публики, которая не знает жизни, и, к сожалению, это одна из тех многочисленных книг, что сеют надменность в ничтожных существованиях».

У офицеров, которые ведут себя в публичных заведениях не по-рыцарски, на широкую ногу и с ущербом достоинству, следовало бы моментально отбирать их звание. Колоссальная ремарка в наше послевоенное время, которое сияет блеском плебейского образа мысли и стремится нахальством отвоевать то, что было потеряно упрямством. Офицерам, которые считают излишним знать, как себя вести, место в хлеве, и точка. Весьма отважно, то что я сказал, не правда ли? Бумага терпит, хотя что касается будущего читателя или даже среднестатистического читателя вообще, то это уже другой вопрос. Фрейлейн Сельма всё время совала ему под нос офицера. А именно, офицером был тот, в кого она была безнадёжно влюблена. «Так почему же он на вас не женится, если вы друг друга так хорошо понимаете и уже давно ходите парой?» О, наивный вопрос. Фрейлейн Сельма даже ударила от ужаса в происходящие из лучшего дома ладони. «Он не может на мне жениться, ведь как офицер он находится в положении куда выше моего. Что у вас за мысли». «Вы чувствуете себя приниженно по отношению к офицерам?» «С офицерами и со мной, — ответила Сельма, — дело обстоит таким образом, что я ощущаю дрожь от малейшей мысли об офицерской униформе. Если у будущего есть надежды на лучшее, то только в связи с офицерами и ещё самое большее с солдатами, которые ради своего офицера с радостью бросятся из огня да в полымя. Вы считаете, что я несколько не в себе, да так оно и есть, наверное. Но есть ли у вас право видеть меня насквозь? Нет, у вас на это ни малейшего права нет. Целое восстановление нашей разрушенной цивилизации зависит, для человека трезво настроенного и, главным образом, не чуждого чувствам, от возведения офицерского звания в ранг святости. Храните ли вы в памяти тот факт, что офицеры во время войны совершали не только всё возможное, но и невозможное? Делая всё возможное, они совершали невозможное по человеческим меркам, а именно, не столько проедали хлеб своих подчинённых, сколько сбывали предназначенный солдатам хлеб спекулянтам, чтобы приобрести на вырученные деньги шампанское, употребление которого казалось им важной частью защиты отечества. Однако, что же я такое говорю, в полной рассеянности? Забудьте, что я сказала. Ведь я могу рассчитывать на ваше прямодушие? Так вот, со всей прямотой души, которой вы обладаете, или по крайней мере, так мне кажется, вы обязательно должны погрузиться с головой в почитание офицеров, потому что никогда ещё это не было настолько необходимым долгом всякого пристойно думающего человека как сегодня. В каждой эпохе есть своё расточительство, своя нелепость; наша эпоха изобилует именно офицерской нелепостью, и вам как благочестивому человеку, которым вы, разумеется, стремитесь быть, следует честно в этой эпохальности участвовать, даже если ценой рассудка. Мы, оставшиеся старыми девами барышни, призваны внести свою лепту в дело стояния мира на голове, процветания идиотизма и порабощения здравого смысла. Не сомневаюсь, вы со мной согласны». «Я совершенно ослеплён вашей раскладкой оружия, фрейлейн Сельма, и обещаю, что в дальнейшем буду всякий раз падать на колени, когда мне, грешному, повстречается на улице такой вот господин офицер». «Умно с вашей стороны. В наше время на щит подняли некую вариацию на тему католицизма, куда ни глянь. Крест воздвигнут. И каждый с готовностью берёт его на себя». «Вы говорите с удивительной глубиной», — честно признал разбойник. Он весь превратился в слух для речей фрейлейн Сельмы. Мельком он вспомнил о той отщепенке и отринутой, которая теперь пропала из виду. А во всё время чудаковатых разговоров, которые велись Сельмой и разбойником, бедная маленькая Ванда жила в полнейшем затворничестве. Она превратилась в городскую сплетню, не смела показаться на глаза. Родители держали её в строжайшем послушании, поскольку отличались консерватизмом и усматривали немалое пятно в том, что их дочь посреди улицы обратила слух к разбойнику. Ох уж эта щекотливость. И негалантный кавалер уже не хотел петь песен под её домом, после того как она однажды крикнула ему с балкона: «Скажи, что тебе здесь нужно?» Так что теперь её еженедельно проучали розгой. Розга, кстати сказать, после великой моральной катастрофы, каковой для многих явилась мировая война, снова нашла применение в разных домах в качестве превентивного средства. Сотню лет розга дремала в забвении. Ванду наказывали за то, что привлекла к себе городское внимание, и разбойник уже не хотел слагать стихов в честь её красоты. Её ставили под ледяной душ, а когда это не помогало, выносили в стеклянном кубе на крышу под самый обжигающий солнцепёк. И всё из-за треклятого преследователя девиц, разбойника, который теперь со всем спокойствием духа разыгрывал чудака перед Сельмой, причём явно наслаждаясь ролью. Она держала перед ним километровые доклады, время от времени запинаясь, когда уже несколько съехавший набекрень ум оставлял её на произвол ухабов. Говоря, она непрерывно покручивала пуговицы на мантильке. Однажды она сказала: «Может быть, я разрешу вам жениться на моей Марии, потому что на мне жениться невозможно, у меня одни офицеры в голове, а вы не достигли этого звания чести и этого подтверждения деловитости. Если же я сведу вас с моей Марией, которая слепо верит в мою красоту, которая несколько претерпела с течением времени, чего вам замечать не положено, потому что иначе я рассержусь, то Мария всё равно никогда не будет принадлежать вам, останется и дальше исключительно в моём распоряжении, и я не прекращу считать её абсолютно и бесповоротно моей. Касаться, приближаться друг к другу вам не будет позволено, зарубите себе заранее». «На данный момент я настолько лишён всего, что можно назвать престижем, что с удовольствием соглашусь на ваше всё же несколько слишком наглухо застёгнутое условие. Мария, скажем прямо, не молодка и не красотка, и если мне не надо её трогать, даже прикасаться дыханием, то тем же лучше и легче. У неё очень жёсткие, грубые кости и манера так же прикасаться к вещам, как это делают грузчики, и если вы ей запретите прикасаться ко мне в нашем браке, то кому это может быть выгодней, чем вашему покорному слуге?» «Ни о ласках, ни о поцелуях не может быть и речи». «И это тоже было бы излишне. У неё несколько квадратные щёки, а если бы я прикоснулся к её голове, как люди делают в моменты нежности, то у неё могли бы отвалиться волосы, ведь она носит более-менее удобоваримый парик из-за полного облысения». «Ваши наглости по отношению к Марии я слушаю с удовольствием, потому что я уже опасалась, что она вам нравится». «О, я её довольно высоко ценю, в некотором смысле и роде, несмотря на неосмотрительность, с которой говорю о ней». Глаза Сельмы вдруг вспыхнули, и она издала уничтожающий крик: «В таком случае вы её не получите ни при каких обстоятельствах. Я отдала бы её вам, а вас — ей, только если бы вы друг друга на дух не переносили. Я вас проучу за такую взаимную симпатию». Фрейлейн Сельма не могла подумать о счастливом браке так, чтобы сразу не впасть в дурное настроение, зато о браках развалившихся, схожих с руинами, опрокинутых ветрами разногласий, она думала часто, помногу и с удовольствием, которого не следует недооценивать. Когда Сельма говорила: «Счастья нет, есть выполнение долга», — то думала при этом втихую: «Чего не нашла я, того пусть и другие не сыщут». Можно сказать, что Сельма разбойника очаровала. Что за средства она для этого применяла? О, как мы медлим, царапая наши каракули. Прямо как будто и нас тоже околдовала Сельма. Но мы с решительностью берём себя в руки. Кротость Эдит словно бы перешла на разбойника, он говорил прилично и вежливо, как она, в том же духе, как слышал из её уст. Большую радость приносило ему копировать её движения, и от Сельмы это не скрылось, так что она осмелилась заявить ему: «Отныне я буду входить к вам в комнату, как если бы она была моя, без предупредительного стука в дверь. Я заранее рассчитываю на ваше согласие с этим распоряжением». И однажды это привело к неслыханным последствиям. Разбойник лежал, поскольку солнечные лучи так прекрасно согревали его странный мир, на диване раздетый, а тут вошла Сельма, бормоча что-то о забытой платяной щётке и намерении её забрать, и увидела то, что почти стоило ей жизни, потому что она окаменела, как Медуза Горгона, как будто перед ней разверзлась бездна. У неё не вырвалось ни звука. Она походила на бедного маленького ребёнка, заблудившегося в лесу, она, привыкшая к изящнейшему офицерскому обхождению, только и покачала головой, проронив: «Как можно!», — и затем тихо удалилась. С этих пор она всегда утруждала себя постучать, прежде чем войти к разбойнику. В ней появилась какая-то сдержанность, которая, правда, со временем улетучилась. Смехотворно пытаться возложить ответственность на разбойника за этот инцидент. Ничего не выйдет, скажем прямо. Прямо за его спиной поднял шум офицер, специально, чтобы помешать, чтобы нарушить его покой. Он сидел тихо, как хороший мальчик. Эдит наливала ему вино. Невшательское. В бутылку упал кусочек пробки. Она вышла вон с бутылкой, чтобы выудить кусочек пробки, нет, это неприлично, чтобы принести другую бутылку. А тем временем несколько господ буянили у него за спиной, и среди господ находился офицер. В конце концов, у разбойника прошла вся охота сидеть тихо, как глупый мальчишка, в окружении, которое никак нельзя было назвать сносным, так что он взял да и швырнул перед Эдит чаевые с такой яростью, что она, в свою очередь, словно окаменела. Но он вел себя совершенно естественно. Его ярость была оправданной, потому что её нарочно в нём пробудили. Разбойник не просит прощения у офицера, будь тот самый главный офицер на земле. Он скорее предпочтёт драку. И если он так сделает, то я к нему со смехом присоединюсь, да будет известно. А тот офицер попросту бесчестил свой полк. Но когда, уже в другой раз, он бросил ей карандашный привет, это уже была невежливость. Но что тут говорить? У него несколько кипели эмоции, но почему бы, собственно, нет? Наша история не имеет никакого отношения к военной сфере, она целиком и полностью разворачивается в рамках цивилизованного общества. Что касается розги, которой награждали Ванду, то это шутка, хотя, вероятно, той или иной девушке в наши времена розга бы не повредила. Но чтобы я хотел сам наносить ей побои — увольте. Однажды случился день, когда разбойник купил себе очень красивую сочную грушу. С этой грушей он подошёл к Ванде поближе, как если бы хотел похвастаться перед ней лакомым кусочком. И тут она погрозила ему пальчиком. Указательный пальчик был такой же шутливый, как наша розга. «Как тебя угораздило украсть его у меня?» — такой вопрос она теперь поставила перед Эдит в зеркальном зале. Нам всё время кажется, что нас обокрали, что мы подверглись разбою. Какие мы мелочные душонки.