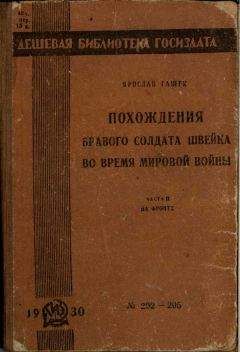

Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка во время Мировой войны Том II

Когда капитан Сагнер увидел вольноопределяющегося Марека и принял от него препроводительную бумагу с весьма секретной пометкой: «Политически неблагонадежен! Рекомендуется осторожность!», он не слишком обрадовался. К счастью, он вспомнил генерала, увлекавшегося отхожими местами, который так настойчиво предлагал ему дополнить штат батальона «батальонным историографом».

— Вы очень нерачительны, вольноопределяющийся Марек, — мягко сказал он молодому человеку. — В школе прапорщиков вы только занимались глупостями; вместо того, чтобы постараться выслужиться и получить чин, который соответствует вашему образованию, вы то и дело должны были сидеть под арестом. Полку приходится краснеть из-за вас, вольноопределяющийся. Но вы можете исправить свои ошибки, если, благодаря добросовестному выполнению своих обязанностей, вы снова вступите в ряды честных воинов. Посвятите свои силы батальону. Я попробую помочь вам. Вы образованный молодой человек и наверно обладаете способностью хорошо и стильно излагать свои мысли на письме. Вот что я вам скажу. Каждый батальон нуждается на фронте в человеке, который вел бы летопись всего, что касается непосредственного участия батальона в боевых делах. Необходимо иметь описание всех победоносных походов и всех значительных и славных событий, в которых принимал участие и играл руководящую или выдающуюся роль ваш батальон, и необходимо исподволь приготовлять материалы для истории нашей армии... Вы меня понимаете?

— Так точно, господин капитан, понимаю. Речь идет об эпизодах из жизни всех частей армии. У батальона имеется своя история. На основании истории батальонов составляется история полка. История полков дает материал для истории бригад, история бригад — для истории дивизий и т. д. Я, конечно, приложу все свои силы и знания, господин капитан. — И вольноопределяющийся Марек даже приложил руку к сердцу.

— Я с искренней любовью буду отмечать славные подвиги нашего батальона, в особенности ныне, когда так успешно развивается наше общее наступление, когда приближается решающий момент и когда наш батальон готовится усеять поле брани телами своих героев-сыновей. Я добросовестно буду отмечать все случая, которые должны произойти, дабы страницы истории нашего батальона были увенчаны лаврами.

— Хорошо, — сказал капитан Сагнер. — Вы будете прикомандированы к штабу батальона, будете иметь наблюдение, кто представляется к наградам, будете отмечать, — правда, по нашим указаниям, — те переходы, которые в особенности позволяют судить о необычайной боеспособности и железной дисциплине нашего батальона. Это не так-то легко, вольноопределяющийся, но я надеюсь, что у вас есть достаточно наблюдательности, чтобы превознести наш батальон над остальными частями полка, если вы получите от меня соответствующие директивы. Я сейчас отправлю телеграмму в полк, что я назначил вас историографом нашего батальона. Явитесь к старшему писарю 11-й роты, подпрапорщику Ванеку, чтобы он отвел вам место в своем вагоне. Там вам будет всего свободнее. И скажите ему, чтобы он пришел ко мне. Числиться вы будете, конечно, по штабу батальона. Это будет проведено приказом по батальону.

Повар-оккультист уже спал. Балоун так и не переставал дрожать, потому что он открыл уже и коробку сардин своего поручика. Ванек пошел к капитану Сагнеру, а телеграфист Ходынский, который раздобыл где-то на вокзале и роспил бутылочку можжевеловой водки, впал в сентиментальное настроение и с чувством распевал:

В дни сладкой юности моей

Я думал: верность есть на свете.

И был покой в душе моей

И неба луч мне был так светел.

Но я узнал, что все обман,

Любовь и вера изменила…

Я должен был все это видеть

И зарыдал, товарищ милый.

Затем он встал, подошел к столику старшего писаря Ванека и большими буквами написал на бумажке:

Настоящим честь имею покорнейше просить назначить меня батальонным горнистом.

Ходынский, телеграфист.

Разговор между капитаном Сагнером и Ванеком длился недолго. Капитан обратил внимание старшего писаря только на то, что вольноопределяющийся Марек будет находиться в одном вагоне со Швейком.

Я могу вам сказать лишь одно: этот Марек, если можно так выразиться, политически неблагонадежен. Боже мой! В ваше время это не представляет ничего особенного. О ком этого не говорится! Есть, знаете ли, столько всяких предположений… вы меня понимаете? .. Ну так вот, я лишь обращаю ваше внимание на то, что вы должны, как только он начнет что-нибудь такое говорить, сейчас же заставить его замолчать, чтобы, чего доброго, и мне не вышла какая-нибудь неприятность. Вы ему просто скажите, чтобы он оставил всякие такого рода речи, и этого, пожалуй, будет достаточно. Но я не хочу сказать, что вы должны из-за каждого пустяка немедленно бегать ко мне. Покончите с ним дело сами, по-хорошему, потому что такой разговор по-хорошему всегда лучше, чем эти глупые кляузы и доносы. Словом, я ничего не желаю слышать, потому что… вы понимаете? .. Такое дело всегда ложится пятном на весь батальон.

Итак, когда Ванек вернулся в свой вагон, он отвел вольноопределяющегося Марека в сторонку и заявил ему:

— Послушайте, голубчик, вы у нас считаетесь неблагонадежным, но это ничего. Только не говорите вы тут ничего лишнего в присутствии телеграфиста Ходынского.

Едва он успел это сказать, как Ходынский, пошатываясь, подошел к ним, бросился в объятия старшего писаря и пьяным голосом стал тянуть, — вероятно, он думал, что по-настоящему поет: —

В час, когда все изменило,

Взоры я к тебе склонил,

На твоем сердечке верном

Я от счастья слезы лил.

Ты внезапно просияла,

Улыбнулась мне, любя.

И сказал твой ротик алый:

— Не покину я тебя.

— Мы никогда не расстанемся, друзья, — орал Ходынский, — и что услышу по телефону, все буду вам рассказывать. Плевать я хотел на присягу.

В углу Балоун в испуге стал креститься и громко молиться:

— Пресвятая богородица, прими мою слезную мольбу и услышь меня по великой милости твоей. Подай мне утешение и помоги мне, худшему рабу твоему, который в сей юдоли печали обращается к тебе с верою, твердой надеждой и горячей любовью. Царица небесная, заступись за меня и сотвори, чтобы я до конца дней моих пребывал под защитой твоей и господа бога нашего…

И милосердная дева Мария действительно заступилась за него, ибо через несколько минут вольноопределяющийся вытащил из своего тощего вещевого мешка несколько коробок сардин и роздал всем по коробке.

Балоун безбоязненно открыл чемодан своего поручика и положил туда ниспосланные небом сардины.

Когда затем все открыли свои коробки и с аппетитом принялись за сардины, Балоуна обуяло такое искушение, что он снова открыл чемодан, вынул сардины и с жадностью сожрал их.

Но тогда милосердная и сладчайшая дева Мария отвратила свое лицо от него, ибо в ту самую минуту, когда он съедал последние капельки масла из коробки, перед вагоном появился батальонный ординарец Матушич и крикнул в открытую дверь:

— Эй, Балоун, твой поручик приказал тебе принести ему сардины.

— Ну, тут уж без плюх дело не обойдется! — заметил старший писарь Ванек.

— Слушай, не ходи ты лучше с пустыми руками, — посоветовал Швейк, — а возьми с собой хоть пять штук пустых коробок.

— Что это вы такое натворили, что бог вас так наказывает? — спросил вольноопределяющийся. — Вероятно, в вашем прошлом есть какой-нибудь великий грех. Может быть, вы ограбили церковь или стянули у вашего священника повешенный для копчения окорок? Может быть, вы вылакали у него в подвале церковное вино? Или, может быть, вы, будучи еще мальчишкой, залезли в его сад за грушами?

Балоун, с перекосившимся от отчаяния лицом, безнадежно махнул рукой. Весь его измученный вид трогательно говорил: «Когда же кончатся все эти мучения?»

— Все это происходит оттого, — сказал вольноопределяющийся, слышавший слова несчастного Балоуна, — что вы утратили связь с богом. Вы недостаточно усердно молитесь, чтобы господь как можно скорее взял вас к себе из этой юдоли печали.

А Швейк добавил:

— Балоун до сих пор не может решиться свою воинскую жизнь, свой воинский образ мыслей, свои слова и действия и свою воинскую смерть поручить благости любвеобильного сердца всемогущего, всеблагого господа бога, как говаривал мой фельдкурат, когда он уже начинал хмелеть и по ошибке придирался на улице к какому-нибудь солдату.

Балоун со стоном признался, что потерял веру в бога, потому что уже много раз молился, чтобы бог подал ему силу и заставил его желудок как-нибудь сжаться и уменьшиться в объеме.

— Такое обжорство началась у меня не теперь, не в эту войну, — хныкал Балоун, — это давнишняя моя болезнь. Из-за него и жена моя вместе с детьми ходила в Клокоту на храмовой праздник.