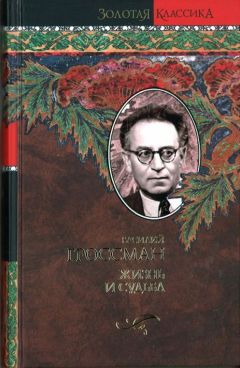

Василий Гроссман - Жизнь и судьба

Когда во время проведения сплошной коллективизации возникли грубые перегибы, Сагайдак до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов» писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами.

И тут же он помещал материалы о том, что в колхозных яслях детей ежедневно кормят куриным бульоном, пирожками и рисовыми котлетами. А дети сохли и опухали.

Началась война, одна из самых жестоких и страшных войн, выпавших России за 1000 лет ее жизни. И вот на протяжении особо жестоких испытаний первых недель, месяцев войны ее истребительный огонь поставил на первое место реальное, истинное, роковое течение событий, война определяла все судьбы, даже судьбу партии. Эта роковая пора миновала. И тотчас драматург Корнейчук объяснил в своей пьесе «Фронт», что неудачи войны были связаны с глупыми генералами, не умевшими выполнять указания Высшего, никогда не ошибавшегося командования.

В этот вечер не одному Николаю Терентьевичу суждено было пережить неприятные минуты. Мащук, перелистывая большой альбом в кожаном переплете, на толстые картонные страницы которого были наклеены фотографии, вдруг так выразительно поднял брови, что все невольно потянулись к альбому. На фотографии был заснят Гетманов в своем довоенном обкомовском кабинете, — он сидел за просторным, как степь, письменным столом в гимнастерке полувоенного образца, а над ним висел портрет Сталина, такой огромный, какой может быть только в кабинете секретаря обкома. Лицо Сталина на портрете было размалевано цветными карандашами, к подбородку была пририсована синяя эспаньолка, на ушах висели голубые серьги.

— Ну что за мальчишка! — воскликнул Гетманов и даже по-бабьи как-то всплеснул руками.

Галина Терентьевна расстроилась, повторяла, оглядывая гостей:

— И ведь, знаете, еще вчера перед сном говорил: «Я дядю Сталина люблю, как папу».

— То ж детская шалость, — сказал Сагайдак.

— Нет, это не шалость, это злостное хулиганство, — вздохнул Гетманов.

Он посмотрел на Мащука пытливыми глазами. И оба они в эту минуту вспомнили один и тот же довоенный случай, — племянник их земляка, студент-политехник, в общежитии стрельнул из духового ружья по портрету Сталина.

Они знали, что болван студент дурил, не имел никаких политических, террористических целей. Земляк, славный человек, директор МТС, просил Гетманова выручить племянника.

Гетманов после заседания бюро обкома заговорил с Мащуком об этом деле.

Мащук сказал:

— Дементий Трифонович, ведь мы не дети — виноват, не виноват, какое это имеет значение… А вот если я прекращу это дело, завтра в Москву, может быть, самому Лаврентию Павловичу сообщат: либерально Мащук отнесся к тому, что стреляют по портрету великого Сталина. Сегодня я в этом кабинете, а завтра — я лагерная пыль. Хотите на себя взять ответственность? И о вас скажут: сегодня по портрету, а завтра не по портрету, а Гетманову чем-то этот парень симпатичен или поступок этот ему нравится? А? Возьмете на себя?

Через месяц или два Гетманов спросил у Мащука:

— Ну как там тот стрелок?

Мащук, глядя на него спокойными глазами, ответил:

— Не стоит о нем спрашивать, оказалось, мерзавец, кулацкий выблядок, — признался на следствии.

И сейчас Гетманов, пытливо глядя на Мащука, повторил:

— Нет, не шалость это.

— Да ну уж, — проговорил Мащук, — парню пятый год, возраст все же учитывать надо.

Сагайдак с такой душевностью, что все ощутили теплоту его слов, сказал:

— Прямо вам скажу, у меня не хватает силы быть принципиальным к детям… Надо бы, но не хватает духу. Я смотрю: были бы здоровы…

Все сочувственно посмотрели на Сагайдака. Он был несчастным отцом. Старший сын его, Виталий, еще учась в девятом классе, вел нехорошую жизнь, — однажды его задержала милиция за участие в ресторанном дебоше, и отцу пришлось звонить заместителю наркома внутренних дел, тушить скандальную историю, в которой участвовали сыновья видных людей — генералов, академиков, дочь писателя, дочь наркома земледелия. Во время войны молодой Сагайдак захотел пойти в армию добровольцем, и отец устроил его в двухлетнее артиллерийское училище. Виталия оттуда исключили за недисциплинированность и пригрозили отправить с маршевой ротой на фронт.

Теперь молодой Сагайдак уже месяц учился в минометном училище и никаких происшествий с ним не случалось — отец и мать радовались и надеялись, но в душе у них жила тревога.

Второй сын Сагайдака, Игорь, в двухлетнем возрасте болел детским параличом, и последствия этой болезни превратили его в калеку — он передвигался на костылях, сухие тонкие ножки его были бессильны. Игорек не мог учиться в школе, учителя приходили к нему на дом, — учился он охотно и старательно.

Не было светила-невропатолога не только на Украине, но и в Москве, Ленинграде, Томске, с которым бы не советовались Сагайдаки об Игорьке. Не было нового заграничного лекарства, которого не добыл бы Сагайдак через торгпредства либо посольства. Он знал, — за чрезмерность родительской любви его можно и должно упрекать. Но он одновременно знал, что грех его не смертный грех. Ведь и он, сталкиваясь с сильным отцовским чувством у некоторых областных работников, учитывал, что люди нового типа особо глубоко любят своих детей. Он знал — и ему простится знахарка, доставленная из Одессы на самолете к Игорьку, и травка, прибывшая в Киев фельдъегерским пакетом от какого-то священного дальневосточного деда.

— Наши вожди особые люди, — проговорил Сагайдак, — я не говорю о товарище Сталине, тут уж вообще не о чем говорить, но и ближайшие помощники его… Они умеют и в этом вопросе всегда ставить партию выше отцовского чувства.

— Да, они понимают: не с каждого спросишь такое, — сказал Гетманов и намекнул о суровости, которую проявил один из секретарей ЦК к своему проштрафившемуся сыну.

Разговор о детях пошел по-новому, задушевно и просто.

Казалось, вся внутренняя сила этих людей, вся их способность радоваться связаны лишь с тем, румяны ли их Танечки и Виталики, хорошие ли отметки приносят из школы, благополучно ли переходят с курса на курс их Владимиры и Людмилы.

Галина Терентьевна заговорила о своих дочерях:

— Светланка до четырех лет была плохого здоровья, — колиты, колиты, извелась девочка. А вылечили ее только одним — тертыми сырыми яблоками.

Гетманов проговорил:

— Сегодня перед школой она мне сказала: «Нас с Зоей в классе называют — генеральские дочки». А Зоя, нахалка, смеется: «Подумаешь, большая честь — генеральская дочь! У нас в классе маршальская дочь — это действительно!»

— Видите, — весело сказал Сагайдак, — на них не угодишь. Игорь днями мне заявил: «Третий секретарь — подумаешь, не велика птица».

Микола тоже мог рассказать о своих детях много смешного и веселого, но он знал, что ему не положено рассказывать о сметливости своих ребят, когда говорят о сметливости сагайдаковского Игоря и гетмановских дочерей.

Мащук задумчиво сказал:

— У наших батьков в деревне с детьми просто было.

— А все равно любили детей, — сказал брат хозяйки.

— Любили, конечно, любили, но и драли, меня по крайней мере.

Гетманов проговорил:

— Вспомнил я, как покойный отец в пятнадцатом году на войну шел. Не шутите, он у меня до унтер-офицера дослужился, два Георгия имел. Мать собирала его: положила в мешок портянки, фуфайку, яичек крутых положила, хлебца, а мы с сестрой лежим на нарах и смотрим, как он на рассвете сидит в последний раз за столом. Наносил в кадушку, что в сенях стояла, воды, дров нарубил. Мать все вспоминала потом.

Он посмотрел на часы и сказал:

— Ото…

— Значит, завтра, — сказал Сагайдак и поднялся.

— В семь часов самолет.

— С гражданского? — спросил Мащук.

Гетманов кивнул.

— Это лучше, — сказал Николай Терентьевич и тоже поднялся, — а то до военного пятнадцать километров.

— Какое это может иметь значение для солдата, — сказал Гетманов.

Они стали прощаться, снова зашумели, засмеялись, обнялись, а уж в коридоре, когда гости стояли в пальто и шапках, Гетманов проговорил:

— Ко всему солдат может привыкнуть, солдат дымом греется, солдат шилом бреется. Но вот жить в разлуке с детьми, к этому солдат привыкнуть не может.

И по голосу его, по выражению лица, по тому, как смотрели на него уходившие, видно было, что тут уж не шутят.

22

Ночью Дементий Трифонович, одетый в военную форму, писал, сидя за столом. Жена в халате сидела подле него, следила за его рукой. Он сложил письмо и сказал:

— Это заведующему крайздравом, если понадобится тебе спец лечение и выезд на консультацию. Пропуск брат тебе устроит, а он только даст направление.