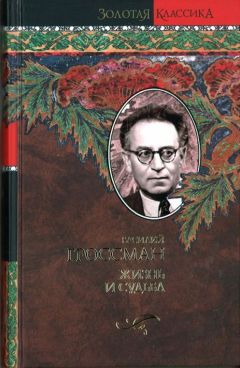

Василий Гроссман - Жизнь и судьба

— Потом, потом.

Она махнула рукой.

Людмила рассказала о делах Виктора Павловича, о неожиданном и смешном Надином романе, рассказала о знакомых, которые перестали звонить по телефону и узнавать Штрума при встречах.

Евгения Николаевна рассказала о приезде Спиридонова в Куйбышев. Он стал какой-то славный и жалкий. Ему не дают нового назначения, пока комиссия не разберет его дело. Вера с ребенком в Ленинске, Степан Федорович говорит о внуке и плачет. Потом она рассказала Людмиле о высылке Женни Генриховны и о том, какой милый старик Шарогородский, как Лимонов помог ей с пропиской.

В голове Жени стоял табачный туман, стук колес, вагонные разговоры, и действительно странно было смотреть в лицо сестры, ощущать прикосновение мягкого халата к помытому телу, сидеть в комнате, где пианино, ковер.

И в том, что рассказывали друг другу сестры, в печальных и радостных, смешных и трогательных событиях их сегодняшнего дня неотступно были покинувшие жизнь, но навсегда связанные с ними родные и друзья. И что бы ни говорили о Викторе Павловиче, тень Анны Семеновны стояла за ним, и следом за Сережей возникали его лагерные отец и мать, и шаги плечистого, толстогубого и застенчивого юноши день и ночь звучали рядом с Людмилой Николаевной. Но о них они не говорили.

— О Софье Осиповне ничего не слышно, как в землю провалилась, — сказала Женя.

— Левинтониха?

— Да-да, о ней.

— Я ее не любила, — сказала Людмила Николаевна. — Ты рисуешь? — спросила она.

— В Куйбышеве — нет. В Сталинграде рисовала.

— Можешь гордиться, Витя возил в эвакуацию две твои картины.

Женя улыбнулась:

— Это приятно.

Людмила Николаевна сказала:

— Что ж ты, генеральша, не рассказываешь о главном? Ты довольна? Любишь его?

Женя, запахивая на груди халат, проговорила:

— Да-да, я довольна, я счастлива, я люблю, я любима… — и, быстрым взглядом оглядев Людмилу, добавила: — Знаешь, зачем я приехала в Москву? Николай Григорьевич арестован, сидит на Лубянке.

— Господи, за что же это? Такой стопроцентный!

— А наш Митя? Твой Абарчук? Уж он-то, кажется, был двухсотпроцентный.

Людмила Николаевна задумалась, сказала:

— А ведь какой он был жестокий, — Николай! Не жалел он крестьян во время сплошной коллективизации. Я, помню, спросила его: что же это делается? А он ответил: черт с ним, с кулачьем. И на Виктора он сильно влиял.

Женя с упреком сказала:

— Ах, Люда, ты всегда вспоминаешь плохое о людях и вслух говоришь об этом как раз в те моменты, когда это не нужно делать.

— Что ж, — сказала Людмила Николаевна, — я прямая, как оглобля.

— Ладно, ладно, ты только не гордись этой своей оглобельной добродетелью, — проговорила Женя.

Она шепотом сказала:

— Люда, меня вызывали.

Она взяла с дивана платок сестры и прикрыла им телефон, сказала:

— Говорят, что могут подслушивать. С меня взяли подписку.

— Ты, по-моему, ведь не была расписана с Николаем.

— Не была, но что из этого? Меня допрашивали как жену. Я расскажу тебе. Прислали повестку — явиться, имея при себе паспорт. Перебирала всех и вся — и Митю, и Иду, и даже твоего Абарчука, и всех сидевших знакомых вспоминала, но Николай мне даже в голову не приходил. Вызвали к пяти часам. Обыкновенная учрежденческая комната. На стене огромные портреты — Сталин и Берия. Молодой субъект с обычной физиономией посмотрел с таким пронзительным всеведением и сразу: «Вам известно о контрреволюционной деятельности Николая Григорьевича Крымова?» Ну, и начал… Я просидела у него два с половиной часа. Мне несколько раз казалось, что я уж оттуда не выйду. Он даже, представь себе, намекнул мне, что Новиков, ну, словом, какая-то жуткая гадость — будто я близка с Новиковым для того, чтобы собирать от него сведения, которые он может выболтать, а я передам Николаю Григорьевичу… Я внутри точно задеревенела вся. Я ему сказала: «Знаете, Крымов настолько фанатичный коммунист, с ним, как в райкоме». А он мне: «Ах так, значит, вы в Новикове нашли не советского человека?» Я ему сказала: «Странное у вас занятие, люди на фронте борются с фашистами, а вы, молодой человек, сидите в тылу и пачкаете этих людей грязью». Я думала, что он после этого даст мне по морде, а он смешался, покраснел. В общем, Николай арестован. Какие-то безумные обвинения — и троцкизм, и связи с гестапо.

— Какой ужас, — сказала Людмила Николаевна и подумала, что ведь Толя мог попасть в окружение и его могли заподозрить в подобном.

— Представляю себе, как Витя воспримет эту новость, — сказала она. — Он ужасно нервный теперь, все ему кажется, что его посадят. Каждый раз он вспоминает, где, что, с кем говорил. Особенно эту злосчастную Казань.

Евгения Николаевна некоторое время пристально смотрела на сестру и наконец проговорила:

— Сказать тебе, в чем главный ужас? Этот следователь меня спросил: «Как же вы не знаете о троцкизме своего мужа, когда он сказал вам восторженные слова Троцкого о его статье: „Мраморно“»? И уже когда я шла домой, я вспомнила, что действительно Николай сказал мне: «Ты одна знаешь эти слова», и вдруг ночью меня поразило: когда Новиков был в Куйбышеве осенью, я ему об этом сказала. Мне показалось, что я схожу с ума, такой меня охватил ужас…

Людмила Николаевна сказала:

— Несчастная ты. И именно тебе суждено переживать подобные дела.

— Почему именно мне? — спросила Евгения Николаевна. — Ведь и с тобой могло случиться подобное.

— Ну нет. С одним ты разошлась, с другим сошлась. Одному рассказываешь о другом.

— Но и ты ведь расходилась с Толиным отцом. Вероятно, и ты Виктору Павловичу многое рассказывала.

— Нет, ты не права, — убежденно сказала Людмила Николаевна, — это несравнимые вещи.

— Да почему же? — спросила Женя, вдруг почувствовав, глядя на старшую сестру, раздражение. — Согласись, ведь то, что ты говоришь, просто-таки глупо.

Людмила Николаевна спокойно сказала:

— Не знаю, может быть, и глупо.

Евгения Николаевна спросила:

— У тебя часов нет? Мне надо поспеть на Кузнецкий, двадцать четыре, — и, уж не сдерживая раздражения, проговорила: — Тяжелый у тебя, Люда, характер. Недаром ты живешь в четырехкомнатной квартире, а мама предпочитает мотаться бездомной в Казани.

Сказав эти жестокие слова, Женя пожалела о своей резкости и, давая почувствовать Людмиле, что доверчивая связь их сильней случайных размолвок, проговорила:

— Я хочу верить Новикову. Но все же, все же… Как, почему слова эти стали известны в «безопасности»? Откуда этот ужасный туман?

Ей так хотелось, чтобы рядом оказалась мать. Женя бы положила голову ей на плечо и сказала бы: «Родная моя, я так устала».

Людмила Николаевна сказала:

— А знаешь, что могло быть: твой генерал мог рассказать кому-нибудь об этом вашем разговоре, а тот написал.

— Да-да, — сказала Женя, — странно, такая простая мысль не пришла мне в голову.

В тишине и покое Людмилиного дома с еще большей силой ощутила она душевную смуту, владевшую ею…

Все, что она недочувствовала, недодумала, уходя от Крымова, все, что втайне мучило и тревожило ее во время разрыва с ним: неисчезнувшая нежность к нему, тревога о нем, привычка к нему, — в последние недели усилилось, вспыхнуло.

Она думала о нем на работе, в трамвае, стоя в очереди за продуктами. Почти каждую ночь она видела его во сне, стонала, вскрикивала, просыпалась.

Сны были мучительны, всегда с пожарами, войной, с опасностью, грозившей Николаю Григорьевичу, и всегда невозможно было отвести от него эту опасность.

А утром, торопливо одеваясь, умываясь, боясь опоздать на работу, она продолжала думать о нем.

Ей казалось, что она его не любит. Но разве можно так постоянно думать о человеке, которого не любишь, так мучительно переживать его несчастную судьбу? Почему каждый раз, когда Лимонов и Шарогородский, посмеиваясь, называли бездарными его любимых поэтов и художников, ей хотелось увидеть Николая, погладить его по волосам, приласкать, пожалеть его?

Теперь она не помнила его фанатизма, равнодушия к судьбе репрессированных, злобы, с которой он говорил о кулаках в период всеобщей коллективизации.

Теперь ей вспоминалось одно лишь хорошее, романтичное, трогательное, грустное. Его сила над ней была теперь в его слабости. Глаза его были детскими, улыбка растерянной, движения неловкие.

Она видела его с содранными погонами, с полуседой бородой, видела его лежащим ночью на койке, видела его спину во время прогулки по тюремному двору… Вероятно, он представлял себе, что она инстинктивно предугадала его судьбу и что в этом была причина их разрыва. Он лежал на тюремной койке и думал о ней… Генеральша…

Она не знала, — жалость ли это, любовь, совесть, ли, долг?

Новиков прислал ей пропуск и договорился по военному проводу с приятелем из ВВС, который обещал доставить Женю на «Дугласе» в штаб фронта. Начальство ей дало разрешение на три недели поехать на фронт.