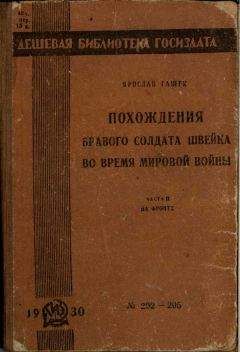

Ярослав Гашек - Похождения бравого солдата Швейка

Поручик Лукаш, чтобы дать понять, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес:

— Да, сегодня среда.

Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру и доверительно, по-приятельски, начал:

— Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите о…

— Пардон, минутку, — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона.

*

Между тем Швейк беседовал с Кунертом о его хозяине.

— Где это ты пропадал все время? Почему тебя нигде не было видно? — спросил Швейк.

— Небось знаешь, — ответил Кунерт, — у моего старого дурака без работы не останешься. Каждую минуту зовет к себе и спрашивает о вещах, до которых мне нет никакого дела. Спрашивал, например, меня, дружу ли я с тобой. Я ему отвечал, что мы очень редко видимся.

— Очень мило с его стороны — спрашивать обо мне. Я ведь твоего господина лейтенанта очень люблю. Он такой хороший, добросердечный, а для солдата — прямо отец родной, — серьезно сказал Швейк.

— Ты думаешь? — возразил Кунерт. — Большая свинья, а глуп, как пуп. Надоел мне хуже горькой редьки, все время придирается.

— Поди ж ты! — удивлялся Швейк. — А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. Ну да уж все вы, денщики, такими уродились. Взять хоть денщика майора Венцеля, тот своего господина иначе не называет, как «окаянный балбес», а денщик полковника Шредера, когда говорит о своем господине, честит его «вонючим чудовищем» и «вонючей вонючкой». А все потому, что денщик учится от своего господина. Если бы господин не крыл почем зря своего денщика, то и денщик не повторял бы за ним. В Будейовицах, когда я служил на действительной, был у нас лейтенант Прохазка, так тот сильно не ругался. Так только скажет, бывало, своему денщику: «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств денщик Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, отбыв срок военной службы, по привычке стал так обзывать и папашу, и мамашу, и сестру: «Эй ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности, потому что сказал он это ей, ее папаше, и мамаше, и сестрам во всеуслышание на каком-то танцевальном вечере. Не простила она его и на суде, заявив, что если бы он назвал ее «коровой» с глазу на глаз, то, может быть, она пошла бы на мировую, ну, а так — позор на всю Европу.

Между нами, Кунерт, о твоем лейтенанте я никогда бы этого не подумал. Он на меня, когда мы с ним впервые разговорились, произвел очень симпатичное впечатление, словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворенным… Ты сам-то откуда? Прямо из Будейовиц? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живешь? Под аркадами? Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. Семейный? Жена и трое детей? Так ты счастливец, товарищ. Тебя, по крайней мере, есть кому оплакивать, как говаривал в проповедях мой фельдкурат Кац. И это истинная правда, потому что в Бруке я слышал речь одного полковника к запасным, которую он держал, отправляя их в Сербию. Полковник сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так: «Когда он труп, он труп для земья, земейная связь уже нет, он Польше чем «ein Held»462 за то, что сфой шизнь «hat geopfert»463 за больший земья, за «Vaterland».464 Ты живешь на пятом этаже?

— На первом.

— Да, да, верно, я теперь вспомнил, что там, на площади в Будейовицах, нет ни одного пятиэтажного дома. Ты уже уходишь? A-а! Твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил, и не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко встретишь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интелликентный. И еще расскажи, что я учил тебя вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшие желания и все их исполнять. Смотри не забудь!

Швейк влез в свой вагон, а Кунерт с нитками убрался в свою берлогу.

Через четверть часа батальон двинулся дальше, через сожженные деревни, Брестов и Великий Радвань в Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои.

Склоны Карпат были изрыты окопами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в Лаборец (дорога проходила вдоль верховья Лаборца), видны были новые мосты и обгорелые устои старых.

Вся Медзилаборецкая долина была разрыта и разворочена, словно здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было разбито и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск.

После частых и обильных ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров.

За Новой Чабиной на ветвях старой обгорелой сосны висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени.

Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь: деревья стояли оголенные, без листьев, без хвои, без верхушек; хутора были разорены.

Поезд медленно шел по свежей, наспех сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны и, глядя на военные кладбища с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте.

Немцы с Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и еще в Миловицах при въезде на станцию галдевшие свое «Wann ich kumm, wann ich wieda kumm…», начиная от Гуменне притихли, так как поняли, что многие из тех, чьи фуражки теперь болтаются на крестах, тоже пели о том, как прекрасно будет, когда они вернутся и навсегда останутся дома со своей милой.

В Медзилаборце поезд остановился за разбитым, сожженным вокзалом, из закоптелых стен которого торчали искореженные балки.

Новый длинный деревянный барак, выстроенный на скорую руку вместо сожженного вокзала, был залеплен плакатами на всех языках: «Подписывайтесь на австрийский военный заем».

В другом таком же бараке помещался пункт Красного Креста. Оттуда вышли толстый военный врач и две сестры милосердия. Сестрицы без удержу хохотали над толстым врачом, который для их увеселения подражал крику различных животных и бездарно хрюкал.

Под железнодорожной насыпью в долине потока лежала разбитая полевая кухня.

Указывая на нее, Швейк сказал Балоуну:

— Посмотри, Балоун, что нас ждет в ближайшем будущем. Вот-вот должны были раздать обед, и тут прилетела граната и вон как разделала кухню.

— Прямо страх берет! — вздохнул Балоун. — Мне и не снилось, что я попаду в такой переплет. А всему виной моя гордыня. Ведь я, сволочь, прошлой зимой купил себе в Будейовицах кожаные перчатки. Мне уже зазорно было на своих мужицких лапах носить старые вязаные рукавицы, какие носил покойный батя. Куда там, я все вздыхал по кожаным, городским… Батя горох уплетал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу. И от простой свинины я тоже нос воротил. Жена должна была, прости господи мое прегрешение, вымачивать ее в пиве! — Балоун в полном отчаянии стал исповедоваться, как на духу: — Я хулил святых и угодников божьих в трактире на Мальте, в Нижнем Загае избил капеллана. В бога я еще верил, от этого не отрекаюсь, но в святости Иосифа усомнился. Всех святых терпел в доме, только образ святого Иосифа удалил, и вот теперь господь покарал меня за все мои прегрешения и мою безнравственность. Сколько этих безнравственных дел я натворил на мельнице! Как часто я ругал своего тятеньку и полагающиеся ему деньги зажиливал, а жену свою тиранил.

Швейк задумался:

— Вы мельник? Так ведь?! Вам следовало бы знать, что божьи мельницы мелют медленно, но верно, ведь из-за вас и разразилась мировая война.

Вольноопределяющийся вмешался в разговор:

— Своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы, безусловно, сильно себе повредили. Ведь вам следовало знать, что наша австрийская армия уже издавна является армией католической и блестящий пример ей подает наш верховный главнокомандующий. Да и как вообще вы отважились с ядом ненависти хотя бы к некоторым святым и угодникам божьим идти в бой? Когда военное министерство в гарнизонных управлениях ввело проповеди иезуитов для господ офицеров? Когда на пасху мы видели торжественный воинский крестный ход? Вы понимаете меня, Балоун? Сознаете ли, что вы, собственно, выступаете против духа нашей славной армии? Возьмем, например, святого Иосифа, образ которого, но вашим словам, вы не позволяли вешать в вашей комнате. Ведь он, Балоун, как раз является покровителем всех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником, а вы, должно быть, знаете поговорку: «Поищем, где плотник оставил дыру». Уж сколько народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окруженными со всех сторон, они спасали себя не из эгоистических побуждений, а как члены армии, чтобы потом, вернувшись из плена, иметь возможность сказать государю императору: «Мы здесь и ждем дальнейших приказаний». Понимаете теперь, в чем дело, Балоун?