Эдгар По - Длинный ящик

Обзор книги Эдгар По - Длинный ящик

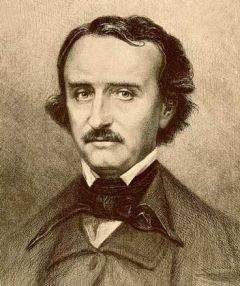

Эдгар Аллан По

Длинный ящик

Несколько лет тому назад я взял себе место на пакетботе «Независимость», который, под командою Капитана Гарди отправлялся из Чарльстона в Нью-Йорк. Мы должны были отплыть пятнадцатого июня, если погода будет благоприятная. Четырнадцатого я зашел на корабль, чтобы убрать кое-что в своей каюте.

Я узнал, что пассажиров будет очень много, и в том числе просто неслыханное количество дам. В пассажирском списке я прочел насколько знакомых имен и был очень рад, что между прочими встретил имя Корнилия Уйатта, молодого артиста, с которым я был связан чувствами искренней дружбы. Мы были с ним товарищами по университету, где почти никогда не разлучались. Он не был особенно гениален, и все его существо было как будто нечто, составное из мизантропии, чувствительности и энтузиазма. Доброте и нежности его сердца не было границ.

На его имя были записаны три каюты, и из списка я узнал, что он едет с женою и с двумя сестрами. Каюты были довольно просторные, и в каждой из них по две койки, так что я никак не мог понять, зачем эти четыре лица занимают три каюты. В эту минуту я был в том странном расположении духа, когда человека может мучить любопытство самое мелочное; и я, к стыду своему, должен признаться, что меня это пустое обстоятельство заняло очень серьезно. Я пустился в размышления и заключения о том, для кого эта лишняя каюта. Это, разумеется, было совсем не мое дело; но я, тем не менее, с величайшим упорством трудился над разрешением загадки. Наконец, я дошел до заключения и был очень поражен, как оно с первого раза не пришло мне в голову.- Разумеется, эта каюта для горничной, сказал я про себя: как я глуп, что тотчас же не мог понять такой простой вещи! – Тут я снова принялся за список и увидел, что при семействе Уйатт горничной не будет. Верно, они раздумали брать прислугу, потому что сначала на списке была показана при них и горничная, а потом слово это было зачеркнуто. – А, так верно какой-нибудь груз, который он не хочет ставить в трюм, а должен иметь всегда под собственным присмотром, подумал я: да, вот что, дошел наконец: картина, и верно та самая, из-за которой он так долго торговался с Николино, итальянским жидом. Эта мысль удовлетворила мое любопытство, и я на время успокоился.

Сестер Уйатта я знал очень хорошо: они были очень любезные и умные девушки. Жены его я ни разу не видал, потому что он очень недавно женился. Он говорил мне о ней, со свойственным ему энтузиазмом; описывал ее как женщину необыкновенной красоты, редкого ума и полную всевозможных достоинств. Это возбудило во мне сильное желание познакомиться с нею.

Четырнадцатого числа, когда я пришел на корабль, мне объявил капитан, что он тоже ожидает Уйатта с семейством. Я пробыл лишний час, в надежде увидеть его жену, но напрасно: прислали сказать, что мистрис Уйатт не совсем здорова и не придет раньше завтрашнего дня, на который был назначен отъезд.

На следующее утро я отправился из гостиницы к пристани и встретил капитана Гарди. Он сказал мне очень глупую, но общепринятую фразу: «Обстоятельства заставляют меня отложить наш отъезд; очень может быть, что „Независимость“ будет задержана дня на два; когда все будет готово, я вас уведомлю». Мне показалось это очень странным, потому что дул сильный попутный, южный ветер; «что же это за обстоятельства?» подумал я. Однако, как ни старался выведать о них от капитана, это мне не удалось. Нечего было делать; оставалось отправиться домой и ждать.

Целую неделю не получал я уведомления от капитана. Наконец оно пришло, и я тотчас же отправился на корабль. Он был наполнен пассажирами; все страшно суетились. Минут через десять после меня явился Уйатт с женой и сестрами. Артист был в своем привычном припадке угрюмой мизантропии. Я не обращал на это внимания, потому что давно уже привык видеть его в таком расположении духа. Он даже не представил меня жене своей, так что эту любезность сделала сестра его, Марианна, очень милая и умная девушка: она, в коротких словах, нас познакомила. На мистрис Уйатт была густая вуаль и, когда она ее подняла, отвечая на мой поклон, то я, признаюсь, был очень удивлен. Хотя я по опыту знал, что не следует верить восторженным описаниям моего приятеля, когда дело коснется женских достоинств, и был убежден что, говоря о красоте какой-нибудь женщины, артист непременно впадал в полную идеализацию, но я все-таки ожидал в его жене чего-нибудь лучшего.

Итак, сколько я ни старался убедиться в противном, но не мог: мистрис Уйатт самая обыкновенная женщина. Если она не решительно дурна, то, по крайней мере, не далеко от того. Одета она была с большим вкусом, и я утешал себя тем, что она овладела сердцем моего приятеля средством более прочным – совершенствами ума и сердца. Она сказала несколько слов и пошла вместе с мужем в их каюту. Прежнее любопытство загорелось снова во мне. Горничной решительно с ними не было. Я начал смотреть, не будет ли какого-нибудь особенного груза. Несколько времени спустя, к гавани подъехала повозка с длинным ящиком, которого, как оказалось, капитан только и ожидал, потому что, приняв его на корабль, мы немедленно снялись с якоря.

Ящик этот, как я уже сказал, был длинный. В нем было около шести футов от одного конца до другого и около двух с половиною в ширину; я рассматривал его внимательно. Форма его была какая-то особенная, и как только я его увидал, то вполне убедился в верности своей догадки. Читатель, вероятно, помнит заключение, на котором я остановился: что лишняя каюта занята для какого-нибудь особенного груза, например для нескольких картин или для одной картины. Я знал, что Уйатт был несколько недель в сношениях с Николино: по форме ящика было видно, что в нем ничего не могло быть другого, как копия с «Тайной Вечери» Леонарда, а мне было известно, что эта самая копия, снятая Рубини-младшим во Флоренции, была одно время во владении Николино. Итак, это в моей голове было делом решенным. Я не раз улыбался, когда думал о своей догадливости. В первый раз в жизни Уйатт скрывал от меня свои артистические тайны; я видел ясно, что он хочет подшутить надо мной и провезти в Нью-Йорк тайком от меня, под самым моим носом, чудную картину. Я решился за это порядком подтрунить над ним теперь и впоследствии.

Одно только мучило меня по-прежнему. Ящик был поставлен не в лишнюю каюту, а в ту самую, где поместился мистер Уйатт. Ящик этот занял почти весь пол, что, конечно, не могло быть удобно для артиста и его жены; на крышке этого ящика были крупные слова: «Мистрис Аделаиде Кортис в Нью-Йорке; груз Корнилия Уйатта. Просят обращаться осторожно». Это было написано дегтем или краской, которая издавала сильный, неприятный и, сколько мне показалось, особенно отвратительный запах.

Я знал, что мистрис Аделаида Кортис была мать жены артиста, и вполне был уверен, что этот адрес – мистификация, устроенная нарочно для меня. Я решил, что в этом ящике картина, которая не пойдет дальше мастерской моего мизантропа-приятеля в Чамберс-стрит, в Нью-Йорке.

Дня три или четыре погода была хорошая, хотя попутный ветер перестал, а подул другой, по направленно к северу, как только берег исчез у нас из виду. Пассажиры были в духе и расположены к знакомствам и разговорчивости. Исключением были только Уйатт и его сестры; они вели себя очень странно, удалялись от всех, что было не совсем вежливо и ловко в отношении ко всему обществу. На самого артиста я не обращал внимания. Он был чрезвычайно мрачен, даже более обыкновенного; но я привык к его эксцентричности. Сестрам же я не мог извинить такого поведения. Они запирались на большую часть дня в свои каюты и, как я их ни упрашивал, решительно отказывались познакомиться или разговаривать с кем бы то ни было на палубе.

Мистрис Уйатт была гораздо любезнее. Она много болтала, а болтать на море – это редкое достоинство. Она, казалось, очень скоро познакомилась со многими из дам; но, к моему величайшему удивлению, не показывала ровно никакого расположения кокетничать с мужчинами. Она всех нас забавляла. Я говорю: «забавляла», и не знаю, как это сказать яснее. Вообще, я заметил, что более смеялись над ней, чем с ней заодно. Мужчины мало о ней говорили; но дамы очень скоро произнесли ей приговор: что она существо доброе и очень простое; совершенно необразованна и во всех отношениях дурного тона. Всем казалось дивом, что Уйатт поймался на таком браке. Богатство служило всеобщей разгадкой, но я знал, что это далеко не верное решение: сам Уйатт сказал мне, что он не взял за ней ни одного доллара и что и в будущем ни на что рассчитывать не может. Вот что он мне говорил: «я женился по любви, единственно только по любви, и жена моя более, чем достойна моей любви». Когда я вспомнил эти слова моего приятеля теперь, когда я уже видел его жену, я был окончательно в недоумении. Не сошел ли он с ума? Больше нечего и подумать. Как мог человек, с таким развитием, с таким тонким вкусом, разборчивый, способный понимать все несовершенное и ценить все истинно прекрасное, как он мог увлечься подобной женщиной! Она была в восторге от него, и выказывала это очень ясно, преимущественно в его отсутствии; над нею смеялись, когда на каждом шагу она ссылалась на то, что говорил «ее любезный супруг, мистер Уйатт». Слово «супруг» – как она признавалась сама – было вечно у нее на языке. Между тем все заметили, что он явно избегал ее, и, бо?льшею частью, запирался один в своей каюте, предоставляя жене полную свободу забавляться, как ей угодно в обществе пассажиров.